104年前

浙江嘉兴南湖上

一叶红船冲破沉沉雾霭

扬帆启航

承载着救国救民的赤子初心

在历史的惊涛骇浪中

破浪前行

一艘小船诞生一个大党

中国共产党

88年前的今天

“七七事变”拉开了

中华民族全面抗战的序幕

为加快培养抗日急需人才

中共中央在延安创办陕北公学——

中国人民大学的前身

并形成了党办教育事业

独特的“陕公精神”

今天,让我们共同追寻这段

永不褪色的红色记忆......

2005年6月,时任浙江省委书记的习近平同志首次提出“红船精神”,并阐释为“开天辟地、敢为人先的首创精神,坚定理想、百折不挠的奋斗精神,立党为公、忠诚为民的奉献精神”。“红船精神”伴随中国革命的光辉历程,同井冈山精神、长征精神、延安精神、西柏坡精神等一起,共同构成党在前进道路上战胜各种困难和风险、不断夺取新胜利的强大精神力量和宝贵精神财富。

对于我们党而言,“红船精神”从源头上开启了党一脉相承的基因血脉;对于我们这个民族而言,“红船精神”为中华文明焕发新的荣光解锁了至关重要的“精神密码”,也为推进中国式现代化提供强大思想力量。

从进一步全面深化改革看,我们坚持“摸着石头过河”与顶层设计相结合,逢山开路、遇水架桥,走出思想上的“误区”,开拓发展上的“盲区”,突破机制上的“禁区”,勇于探索前人没走过的道路,敢于开创别人没有干过的事业,必须大力弘扬开天辟地、敢为人先的首创精神;从推动高质量发展看,我们面对改革发展稳定的艰巨任务,脚踏实地、久久为功,以科技创新催生新产业、新模式、新动能,勇于直面矛盾,善于解决问题,因地制宜发展新质生产力,必须大力弘扬坚定理想、百折不挠的奋斗精神;从推进党的自我革命看,我们牢牢站稳人民至上的政治立场,从人民利益出发持镜自检、反躬自省,着力解决人民群众反映强烈的党内突出问题,不断实现人民对美好生活的向往,以全面从严治党的新成效凝聚党心民心,必须大力弘扬立党为公、忠诚为民的奉献精神。

可以说,中国式现代化之所以火热蓬勃,一刻也离不开红色基因血脉的奔流滋养。

实践表明,无论是一个伟大的民族还是一个成熟的政党,不仅需要厚植经济根基促进长远发展,而且需要壮大精神力量,以此坚定意志、凝聚共识、激励进取,战胜前行道路上的各种艰难险阻。

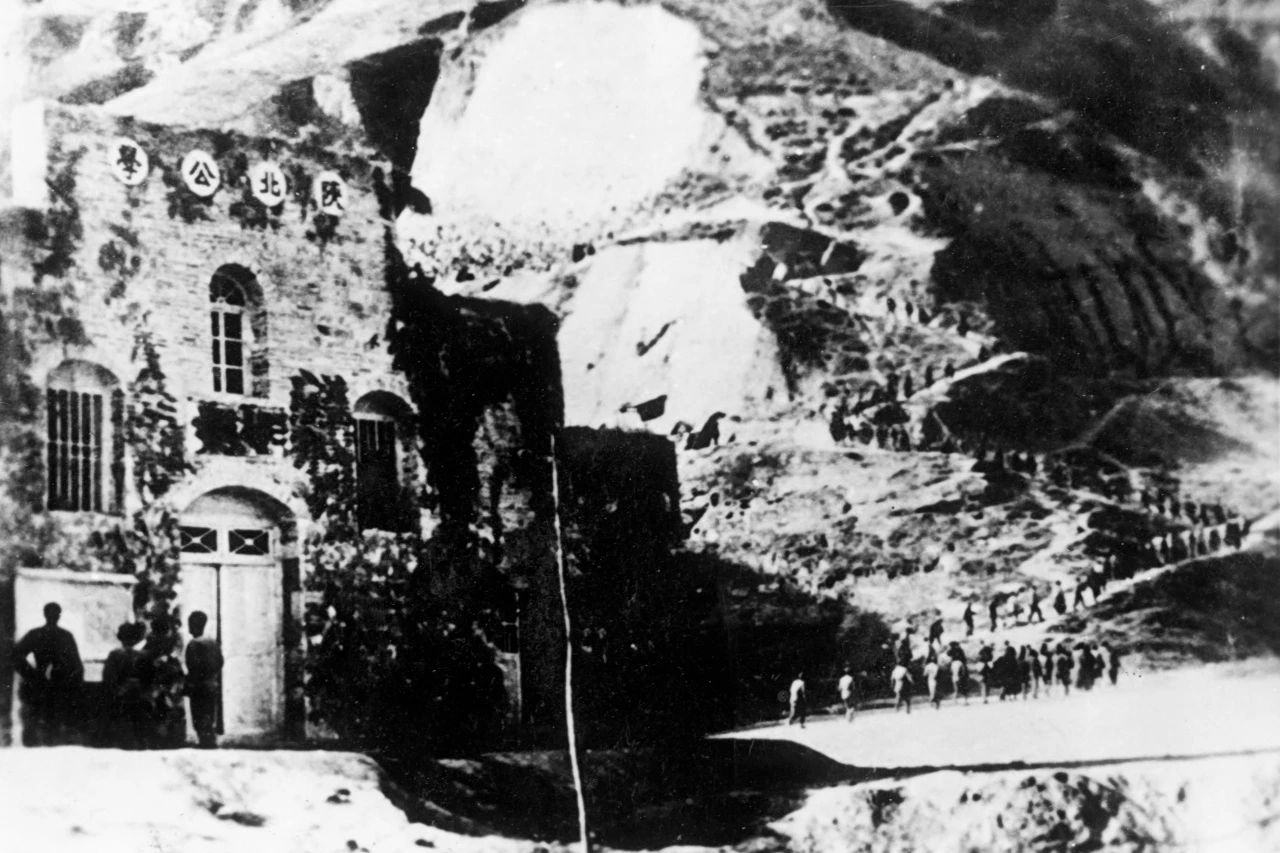

▲ 陕公学生的学习和生活

时光的指针拨回到88年前,1937年,“七七事变”拉开了中华民族全面抗战的序幕。在民族危亡的紧要关头,为加快培养抗日急需人才,中共中央在延安创办陕北公学。这所学校,犹如一座在战火中矗立的灯塔,吸引着万千革命青年从四面八方、天南海北汇聚到延安。毛泽东同志评价陕北公学是“一幅中国进步的缩图”。作为党创办的第一所新型正规大学,中国人民大学前身就是陕北公学以及后来的华北联合大学和北方大学、华北大学。在延安,受党的精神、党的传统、党的作风熏陶渐染,陕公师生凝聚形成了党办教育事业独特的“陕公精神”,它沿袭自“红船精神”,哺育于“延安精神”,成为中国人民大学红色基因最显著的传承和最鲜活的特征。

精神的力量是无穷的。“陕公精神”用“赤脚走天下、赤拳打天下、赤心报国家、赤诚为人民”精神火炬照亮一代代陕公传人的逐梦征程。爱国主义是“陕公精神”的底色。在中国革命的历史长河中,陕北公学以其独特的地位和作用,成为培养革命干部和宣传抗日救亡思想的重要阵地,中国人民大学命名组建后始终与党和国家同呼吸、共命运,为党育人、为国育才,为社会主义事业培养大量建设人才。理论先导是“陕公精神”的亮色。陕北公学在教学内容上坚持“七分政治,三分军事”,培养善于运用马克思主义理论指导推动中国革命的人才,中国人民大学命名组建后,在国内最早设立了各种层次的马克思主义理论专业,形成“一马当先”办学传统。注重实践是“陕公精神”的特色。陕北公学教学方针的最大特点在于理论和实际相结合,这一特点在学校八十多年的办学实践中得到了坚持和传承,近年中国人民大学依托先锋社会实践体系开展的“千人百村”“街巷中国”“青春社会行”等项目,将实践的脚步迈向全国各地,将信念的种子和知识的雨露播撒到万水千山。

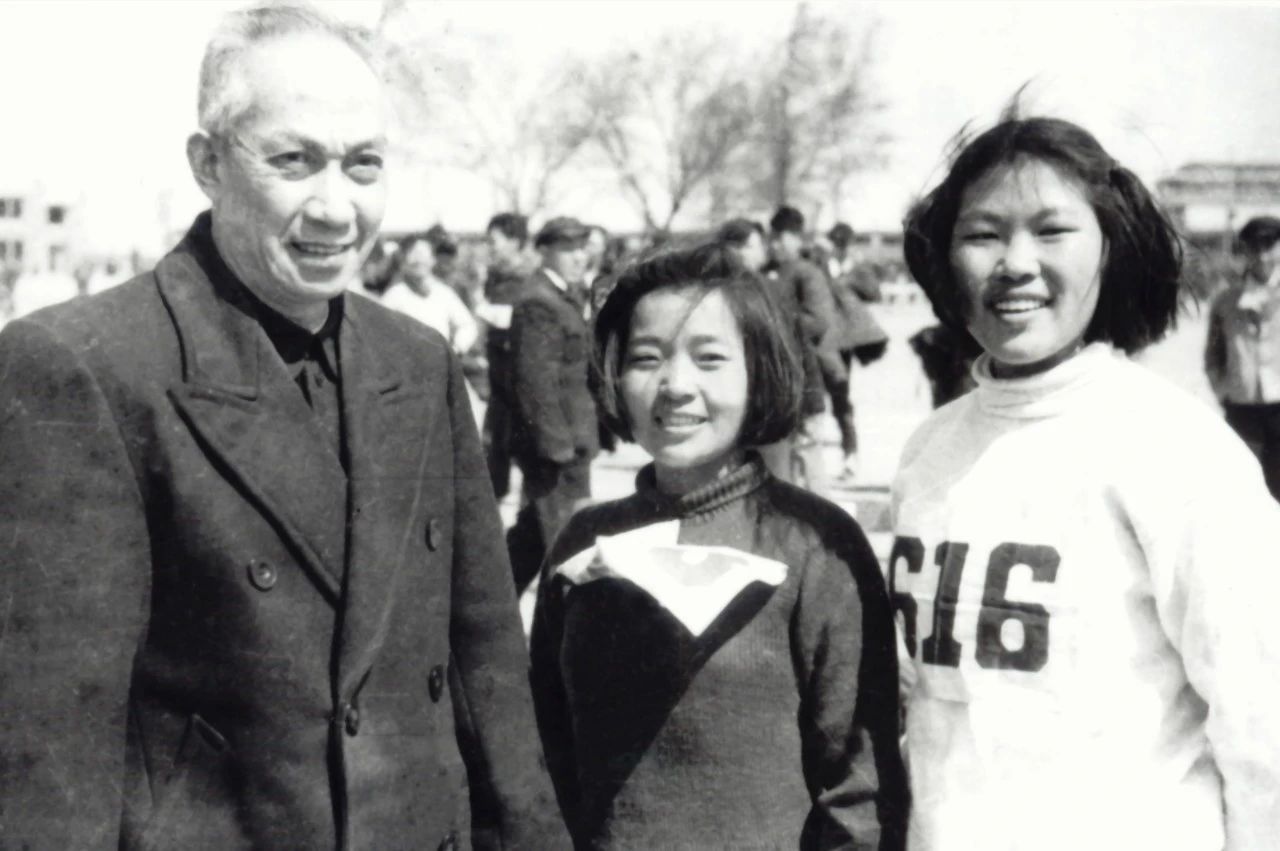

▲ 吴玉章校长与学生合影

树高千丈总有根,水流万里总有源。每一所扎根中国大地的高校,都与党在革命、建设、改革不同时期的奋斗紧密相联,这也成为其红色基因的生长点所在。中国人民大学从抗日战争烽火中一路走来,始终与党和国家同呼吸、共命运。从新民主主义革命时期,到社会主义革命和建设时期,再到改革开放和社会主义现代化建设新时期,继而进入中国特色社会主义新时代,传承红色基因、赓续红色血脉始终是人民大学办学治校的优良传统和独特优势,为扎根中国大地办大学、培育中国特色社会主义事业先锋闯将注入了绵绵不绝的动力。红色基因中蕴含的历史观、国家观、民族观、文化观、价值观,已经深深镌刻在每一位人大人的心中。同时,在理论创新与实践创新的相互激荡中,学校也不断为红色基因增添新的内涵和时代风格。

▲ 华北联合大学的同学在学习时事政治

只有深刻理解自身的基因血脉从哪里来,才能清醒认识到往哪里去。党的基因血脉引领我们做新时代的坚定者、奋进者、搏击者,在为党育人、为国育才上不断作出新贡献、续写新荣光。广大师生当牢记习近平总书记政治嘱托,擦亮“党办的大学让党放心、人民的大学不负人民”的精神品格,以先锋之姿在未来的道路上开拓进取。必须永远葆有“让党放心、不负人民”的正气,筑牢信仰根基,坚定不移听党话、跟党走,心系家国、服务人民,将个人奋斗融入中国式现代化的壮阔征程;必须永远葆有“复兴栋梁、强国先锋”的锐气,发扬锐意进取、敢为人先的精神,为了党和人民事业大胆地闯、坚毅地拼,敢于超越前人、敢于引领时代、敢于创造奇迹;必须永远葆有“实事求是、艰苦奋斗”的底气,坚持真理,尊重规律,在实践中奋斗,在人民群众中奋斗,在祖国最需要的地方奋斗,在为祖国、为民族、为人类的奉献中焕发生命的绚丽光彩;必须永远保有“改革创新、攻坚克难”的勇气,主动冲破思想观念束缚,破除利益固化藩篱,清除体制机制障碍,争做改革的拥护者、实践者、推动者,坚定走好建设中国特色、世界一流大学的新路。

精神的血脉生生不息,人民的大学初心如磐。让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,弘扬红船精神,争做陕公传人,为强国建设、民族复兴作出新的更大贡献。

责任编辑:王作强

初审 :董承臻

终审 :刘春香 张术秋

版权与免责声明:(1)本网转载内容仅为信息传递,并非商业用途,(2)本网所转载文章内容,并不代表本网观点。 (3)本网转载文章如涉及作品内容、版权等相关问题,请在壹周内通过电子邮件与本网站联系,邮箱:zy91370786qq.com 我们将在第一时间对内容进行删除

Copyright @ 2020 www.zgjyjdw.cn All Rights Reserved

《教育新闻报》官方网站:http://www.zgjyxwb.com

教育监督网 官方网站:http://www.zgjyjdw.cn

广播电视节目制作经营许可证:(京)字第15763号

工信部备案许可证编号:京ICP备15045263号-4

地址:北京石景山区新华社第二工作区