编者按:童年时陨石撞击的荧幕震撼,让中国科学院大学(以下简称“国科大”)2025届博士毕业生罗慈航与古生物研究结下了不解之缘。从地质锤下初遇“沉睡”的三叶虫,到显微镜前颠覆认知的发现,在对中生代昆虫和蠕虫的研究中,他凭借对“不对劲”的执着追问取得突破性成果,在一次次的“多看一眼、多问一句”中剥开时光的尘封,揭示远古生命演化的奥秘。

罗慈航

罗慈航,国科大古生物与地层学专业2025届博士毕业生(培养单位:中国科学院南京地质古生物研究所),主要从事中生代昆虫和蠕虫的分类和古生态研究,师从国科大博士生导师、中国科学院南京地质古生物研究所研究员王博。

在学期间,共以第一作者身份发表SCI学术论文14篇,发表杂志包括Nature、Earth-Science Reviews、Geology、eLife、Proceedings of the Royal Society B等;参加第95届德国与波兰古生物学联合年会、第二届亚洲古生物学大会等国内外学术会议并作报告;受邀担任Nature Communications等多个国际期刊审稿人;在学期间,获得中国科学院院长特别奖、国家奖学金、第十三次李四光优秀硕士生奖、国科大地奥奖学金、国科大三好学生标兵等。毕业后将继续在中国科学院南京地质古生物研究所从事博士后研究工作。

01

初识古生物

我与古生物的初次邂逅,要追溯到童年时期。那时候的我对自然世界充满了好奇,但真正点燃我对远古生命兴趣的,是一次偶然观看的电视节目。

当时,科教频道正在播放关于地球历史上五次生物大灭绝的纪录片,其中关于白垩纪末陨石撞击地球的片段令我记忆尤为深刻。画面中,地动山摇,曾经横行陆地的庞然大物——恐龙,在短时间内从地球上消失得无影无踪。

我第一次意识到:地球并非永恒不变,曾经辉煌一时的生命也会在一瞬间覆灭。也正是从那时起,我对古生物产生了浓厚的兴趣,幻想着自己有一天也能像纪录片中的科学家一样,跪在野外岩层上,从石头缝隙里发掘出一块尘封亿年的化石,亲手触碰那段被时间埋藏的生命痕迹。

这个梦想在成长过程中并没有消失,反而悄悄扎根心底,成为我日后求学选择的重要指引——高考填报志愿时,我毫不犹豫地填报了地质学。我知道,虽然地质学并不等同于古生物学,但它是了解地球生命演化的重要通道。我要从岩石入手,去触碰生命的脉络。

回头看,这个决定或许源于年少的执念,让我一步步靠近了自己真正热爱的方向。

秦皇岛野外地质实习

第一次与化石“面对面”,是在本科阶段参加的一次野外地质实习。

那是大一暑假,我们前往秦皇岛地区开展地层与岩性观察任务。有一天,在一处不起眼的黑色泥页岩剖面上,我随手敲下一块碎石,惊讶地发现其断面中嵌着一枚形态清晰的三叶虫化石。它静静地躺在那里,仿佛带着某种来自远古的神秘呼唤,让我与几亿年前的海洋生物产生了奇妙的连接。我第一次切身感受到:地质不仅是对地层的解读,更是对地球生命故事的倾听。

02

琥珀:远古的时空胶囊

从那以后,我开始主动阅读大量古生物学方面的书籍和论文,逐步建立起系统的知识框架。我还对中国古生物学研究的圣地——中国科学院南京地质古生物研究所(以下简称“南京古生物所”)充满了向往。

在本科老师的推荐下,我加入了南京古生物所王博研究员和张海春研究员带领的中生代陆地生态系统研究团队。当时,王博老师正在开展对白垩纪缅甸克钦琥珀的相关研究——这些琥珀以三维立体的保存状态,将远古生命被树脂包裹的瞬间定格为永恒,其中蕴含的生态学信息极为宝贵,一下子就吸引了我的眼球。

初入研究团队时,王博老师安排我研究缅甸琥珀中的蜡蝉化石,这类昆虫数量较多,属于植食性害虫,是农林业的重要威胁。

当拿到标本时,缺乏科研经验的我毫无头绪,不知道应该如何开展工作。王博老师详细为我讲解了琥珀研究的具体方法和流程,还手把手指导我撰写科技论文。在他的耐心指导下,我很快掌握了相关的方法和技能,在一年的本科实习期间完成了3篇论文写作,也坚定了继续进行古生物研究的决心。

2020年,我成功被国科大录取,成为一名研究生,并得益于科教融合的办学模式,在南京古生物所王博老师的指导下继续开展琥珀内含物研究。

硕士期间,我重点研究了缅甸克钦琥珀中的奇翅目昆虫——这是2016年建立的昆虫新目,被视为缅甸琥珀中最奇特的昆虫之一。

刚接触这个类群时,我发现奇翅目的许多分类特征、形态结构以及生活习性等仍存在较大争议。

在一次例行观察中,我注意到一块此前被标注为“疑似蚂蚁”的标本似乎与众不同。乍看之下,它的体态乃至腹部的收缩形态都与典型的蚂蚁极为相似,但用高倍显微镜进一步观察后,我发现它的尾巴没有蚂蚁的尾针,反而具有类似蟑螂的尾节。

这一反常的组合引起了我的警觉。

我开始系统排查馆藏中所有类似“蚂蚁”的标本,最终找到了不少奇翅虫若虫标本。我惊讶地发现这些奇翅目若虫在体型和轮廓上与琥珀中最常见的一类原始蚂蚁的相似度极高,进一步强化了我对其可能具备蚂蚁拟态行为的推测。这一发现成为我硕士阶段研究的突破点,也让我意识到:哪怕是一块看似普通的小琥珀,也可能藏着打破认知的答案。

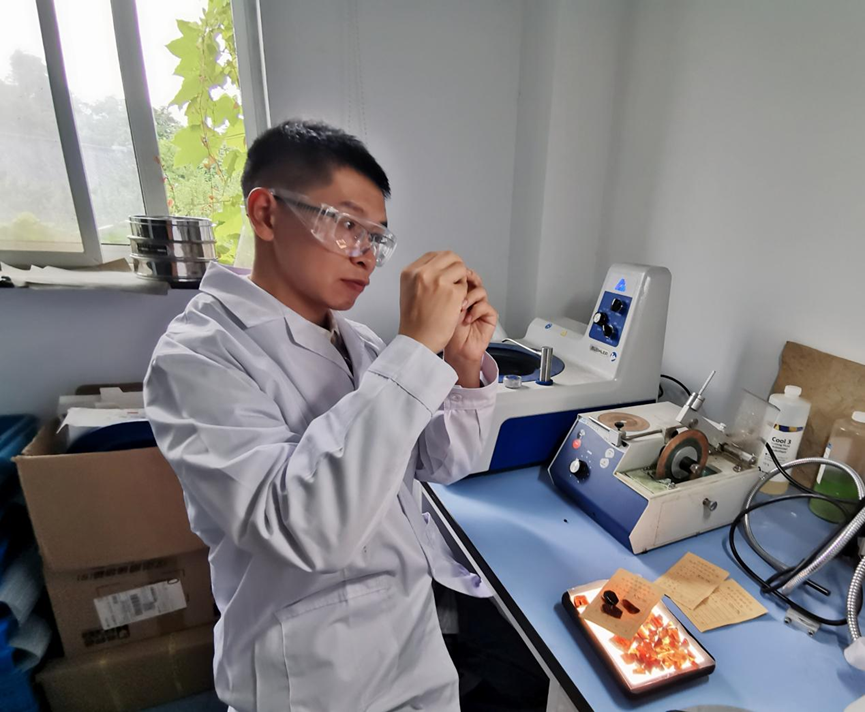

罗慈航观察琥珀

03

一系列的意外发现

在完成奇翅目的研究后,我在博士期间将目光转向了一个被忽视的群体——中生代的寄生蠕虫。

最初我只是想统计缅甸琥珀中线虫的多样性,却在整理数据时发现一个异常:白垩纪中期的克钦琥珀中,仅约40%的线虫寄主是全变态昆虫,而在新生代的波罗的海和多米尼加琥珀中,这一比例竟上升至80%。

这一发现完全出乎我的预料,因为全变态昆虫在中生代已相当繁盛,我原以为线虫会早早建立起寄生关系。这促使我重新审视线虫与寄主之间的演化联系。我最终推测:线虫与全变态类昆虫之间广泛的寄生关系,可能直到新生代才真正建立。

这一出乎意料的结果让我进一步深刻体会到:哪怕是微小的生命形式,也蕴藏着撼动认知的力量。

在研究线虫化石时,我还发现了一块奇特的标本。线虫的身体表面通常比较光滑,这枚标本上的蠕虫体表却从前到后都密密麻麻地覆盖着大量倒钩。在完成线虫的研究之后,好奇心驱使我一探究竟。

最开始,根据这只蠕虫的倒钩从前到后逐渐变小的形态特征,我将其认作是棘头虫的“棘头”。虽然高精度的显微CT扫描出的内部结构与棘头虫的内部肌肉差异较大,我却将其误归为埋藏原因。

当时,论文已经开始审稿,但审稿人对我们的解释抱有疑虑。为了说服审稿人,我又查阅了大量资料,意外发现了另一类极其冷门的蠕虫——锥吻目绦虫。在与相关专家讨论之后,我发现这枚标本的内部结构虽然与棘头虫内部肌肉差异较大,却非常类似锥吻目绦虫未完全伸出的锥吻。因此,这枚化石代表了绦虫唯一的身体化石记录。

这段经历让我明白,科研中最大的收获,往往来自对“看起来不对劲”的细节保持好奇并坚持追问。

由于在研究锥吻目绦虫时曾将其误认为是棘头虫,我由此联想到课题组在2018年收集到的一块标本。

这枚标本的身体分成明显的三部分,即吻突、颈和躯干。吻突具硬化的、略向下弯曲的刺,吻突中央保存了消化道,但躯干整体未发现明显的消化道。它最奇特的特征是其位于躯干最前方的颚器:颚器整体向前方汇聚,且前部的颚较小,向后逐渐变大,齿的数量也更多。

没有人知道这枚标本到底是什么,但由于研究绦虫时的“误会”,我就联想到这会不会是一只棘头虫的化石?

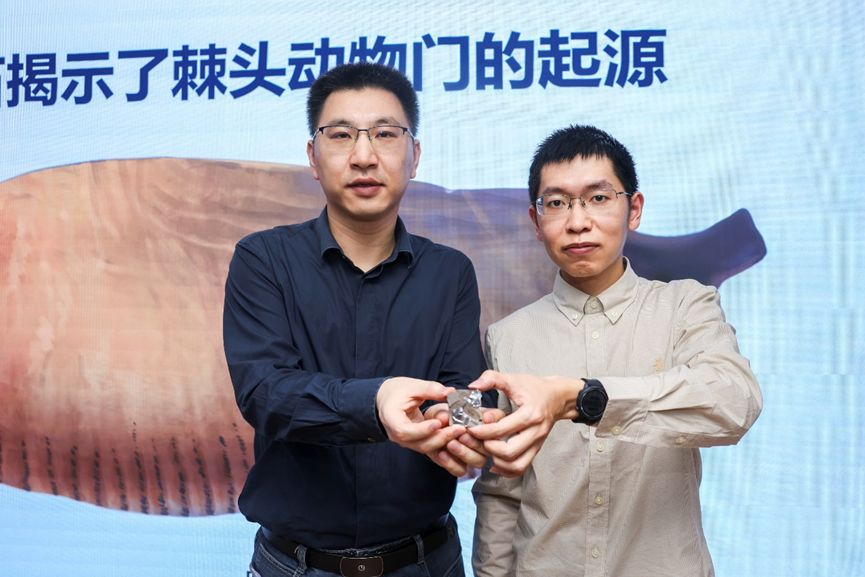

为验证猜想,我构建了一个包含各类现生和化石蠕虫动物的形态数据矩阵,并开展系统发育分析。结果表明,这枚化石的演化位置位于棘头虫的最根部,是棘头虫的基干类群。这一发现代表了棘头虫这一门类最古老的化石记录,为探索棘头动物门的起源和早期演化提供了重要线索,相关成果最终发表在了Nature。

王博研究员(左)与罗慈航(右)一起展示棘头虫的标本

科研的突破往往藏在被忽略的角落,关键在于是否愿意多看一眼、多问一句。“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”,毕业后,我将从事博士后研究工作,继续致力于古生物学研究,探寻远古生命演化的奥秘。

责任编辑:王作强

初审 :董承臻

终审 :刘春香 邓永军

版权与免责声明:(1)本网转载内容仅为信息传递,并非商业用途,(2)本网所转载文章内容,并不代表本网观点。 (3)本网转载文章如涉及作品内容、版权等相关问题,请在壹周内通过电子邮件与本网站联系,邮箱:zy91370786qq.com 我们将在第一时间对内容进行删除

Copyright @ 2020 www.zgjyjdw.cn All Rights Reserved

《教育新闻报》官方网站:http://www.zgjyxwb.com

教育监督网 官方网站:http://www.zgjyjdw.cn

广播电视节目制作经营许可证:(京)字第15763号

工信部备案许可证编号:京ICP备15045263号-4

地址:北京石景山区新华社第二工作区