辗转千里,生存壮大

追寻光明,熔铸信念

以笔为刃,弦歌不辍

由中央广播电视总台社教节目中心出品

《烽火记忆——抗战中的大学故事》交大篇

近日在央视科教频道CCTV-10播出

让我们循着交大先辈们的荣光

重返那段烽火岁月

1937年8月13日,淞沪会战爆发,身处战区的交通大学被推到了生死的边缘,交通大学被迫迁入上海法租界,深陷敌占区的境地迫使交通大学果断决定在重庆另立分校。自此,开启了在大后方和敌占区两地办学的模式,但这丝毫没有影响师生们用科技救国、用知识抗战的意志和决心。

当时,师生们唱着“实学培国本,民族得中兴,宇土茫茫,山高水长,为世界之光”的校歌前往重庆,一边办学一边抗日,在这期间,不仅有很多交大进步学生与地下党组织建立联系,还有众多交大学生奔赴延安。师生中诞生了许多对后来新中国发展产生重要影响的人物。

胡声求,交通大学1935级航空工程系学生,毕业后赴美留学。在获得麻省理工学院航空博士学位后,他竟然调动各方资源在美国建起了一个“中国飞机制造厂”,每年生产1800架战斗和轰炸两用轻型军用飞机机身,助力中国抗战。

叶在馥,交通大学造船工程系首任系主任,“川江轮”的设计者。抗战时期,川江航运夜以继日抢运了约270万部队、30万吨军火、300万吨物资,川江从“天堑”变成了支撑抗战存续的“生命通道”。可以毫不夸张地说,川江轮的建造直接影响了中国抗战形势的发展。

黄旭华,一位我们熟知的船舶专家,国家最高科学技术奖获得者,他是在抗战即将结束那年考入交通大学的。他说,学工科是为了用自己的所学直接投身国防建设。新中国成立后,他参与了我国核潜艇项目的研制,隐姓埋名三十年,造出了中国第一代核动力潜艇。

历经千里跋涉内迁至重庆九龙坡办学的交大师生,在民族危难之际,以“多难兴邦、愈挫愈勇”的坚韧,在困苦中坚守教育报国的理想信念。彼时校舍简陋,多为竹棚土墙,雨天漏雨、冬夜寒风刺骨,粮食短缺,生活困苦。但他们怀着“抗战必胜”的乐观主义与“工业救国”的理想信念,将个人命运与民族存亡紧密相连,化为苦中作乐的乐观——竹棚里的笑声、油灯下的钻研、山坡上的讨论,这正是被当时交大人誉为“坚毅朴实,公忠爱国”的交大精神,也是全体中华儿女抗战精神的生动缩影。

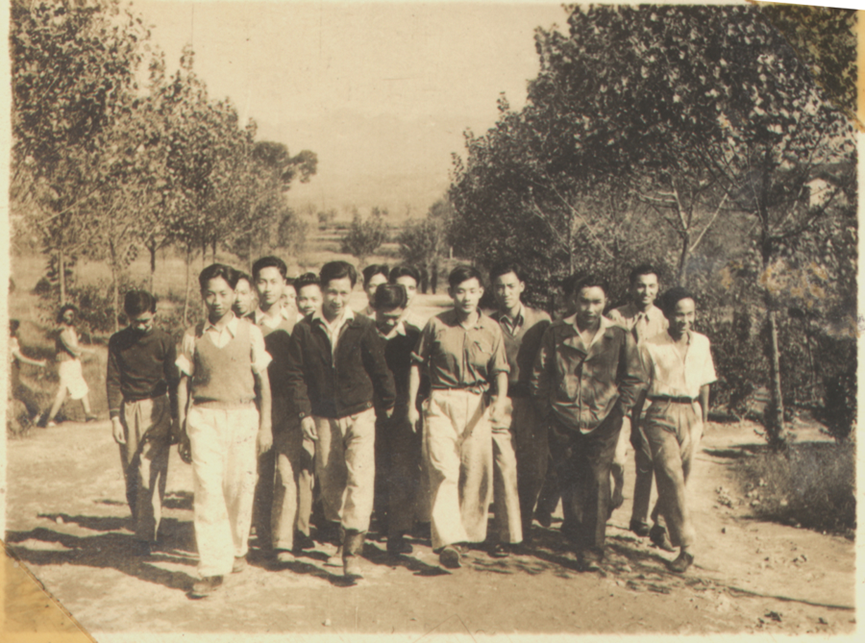

九龙坡校园内朝气蓬勃的交大学生

交大历来以理工科见长,尤其是与交通工业密切相关的工程学科,实力最为强大,被誉为“工科王牌”。迁校重庆九龙坡后,学校新设的专业都与国家未来发展相关。1940年交大开始在重庆小龙坎建分校时,教育部明确交大先开办最具优势的电机、机械两个工程学系。为了满足抗战时期军事技术、工业经济等需求,学校新设航空系,随后又设置了造船系及电信研究所,就是服务抗战所需的航空、舰船、电信等军事技术,吸引了黄旭华、庄逢甘、许学彦等一大批有志于献身国防的青年才俊来报考。从1940年10月至1945年10月,五年时间里,交大师生白手起家,因陋就简,在大西南后方的九龙坡上重建、壮大了交通大学。

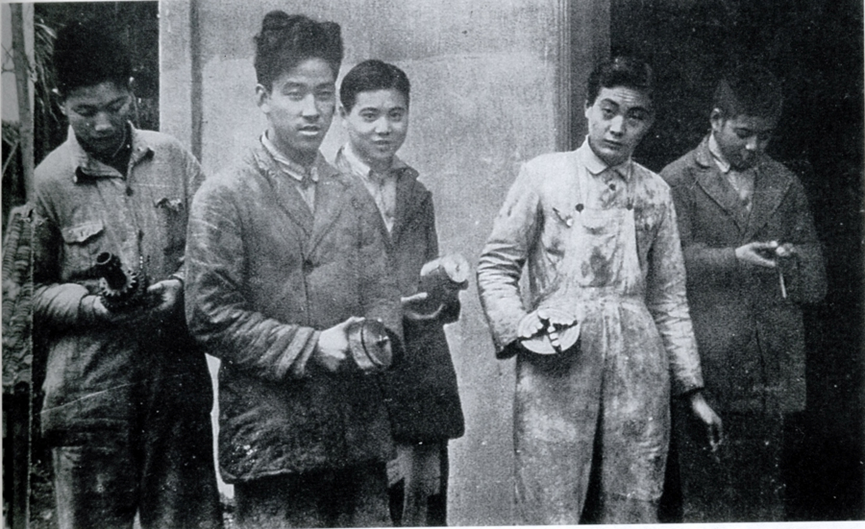

渝校学生在金工车间实习

(李约瑟、李大斐编:《中国科学》)

交通大学从上海坚守到重庆办学,不仅经受住了血与火的考验,还锻造了一个我国高等工程教育“险境重生”的奇迹。这段烽火记忆是一座无形的丰碑,它使今天的交大人始终铭记:学术追求需扎根民族命运,卓越成就当回应时代召唤。

Copyright @ 2020 www.zgjyjdw.cn All Rights Reserved

《教育新闻报》官方网站:http://www.zgjyxwb.com

教育监督网 官方网站:http://www.zgjyjdw.cn

广播电视节目制作经营许可证:(京)字第15763号

工信部备案许可证编号:京ICP备15045263号-4

地址:北京石景山区新华社第二工作区