三尺讲台写春秋

一支粉笔育桃李

编者按:为庆祝第41个教师节,甘肃政法大学推出“我的育人故事”系列报道,展现扎根一线的教师在平凡岗位上的深耕与守望。他(她)们以“教育家精神”为引领,坚守三尺讲台,用热爱与责任践行育人初心。故事里,有伏案批改的专注、促膝长谈的温暖、收到问候的笑意……这些片段,是他(她)们在桃李芬芳中收获职业价值与幸福的见证。让我们以文字为桥,讲好新时代育人故事,展现新时代教师风貌。

个人简介

申瑞英,中共党员,甘肃政法大学文学与新闻传播学院副教授,硕士生导师,主要从事文化传播、媒介传播及新闻实务研究。曾在甘肃广播电视总台做记者、编辑12年。敦煌文艺奖获得者,甘肃省普通话水平测试员。出版专著1部,参编教材1部,主持完成厅级项目1项,校级科研项目2项,参与完成各类项目多项。发表论文及理论文章5篇,时评和散文20余篇。指导学生获得“挑战杯”“三创赛”“中国好创意”等各级各类奖项30余项,获得全省优秀指导老师、校级“五四青年文明号”、优秀共产党员等荣誉称号。

记者的初心,是记录时代;

教师的使命,是传承薪火

这是我常挂在嘴边的话。在成为高校教师前,我曾奔波于城市街巷与乡村田野,用镜头捕捉社会变迁,用文字书写人间百态。12年的记者生涯里,我采写过民生领域的深度报道,追踪过基层治理的创新实践,也见证过普通人在时代浪潮中的奋斗与坚守。“那些在一线积累的故事与经验,不是过时的素材,而是我给学生最好的‘教材’。”正是这份对新闻行业的热爱与敬畏,让我在转型教师后,始终坚持“从实践中来,到实践中去”的育人理念。

初入高校时,我面临着从“记录者”到“引导者”的角色转变。为了让课堂内容更贴近行业实际,我将自己采写过的案例改编成教学剧本,带领学生模拟新闻节目主持、深度访谈等场景;为了培养学生的新闻敏感性,我要求学生每周提交“身边的新闻线索”,并在课堂上共同分析选题价值。当学生的新闻评论被媒体刊发,这就是教育的意义和做老师的成就感吧。

如果说课堂是我育人的主阵地,那么“以文化人”则是我探索思政教育的创新路径。多年前,我到武威民勤采访,看到一代代治沙人在荒漠中植树造林,用数十年的坚守筑起绿色屏障,将“沙进人退”的困境改写为“人进沙退”的奇迹。“这是最生动的思政教材!”我带领学生查阅资料、走访治沙工作者后代,历时一年打磨剧本,最终确定剧名为《深根》。为了让《深根》真正“活”起来,我打破了专业壁垒,在全校范围内招募演员。从文学与新闻传播学院、到法学院、经济学院、人工智能学院;从本科生到研究生,学生因为共同的热爱走在了一起;我们打造了导演组、演员组、服化道组、摄影摄像组、后台运行组等,在这部剧里学生发现了自己的潜力。

2023年6月,《深根》在学校大学生活动中心首演。当舞台上的“治沙人”顶着“风沙”种下第一棵树苗,当老治沙人将铁锹交给年轻一代,台下的师生纷纷落泪。正如一位学生说的:“原来思政教育可以这么有感染力,我仿佛真的看到了那些在沙漠中坚守的人们。”同年9月,《深根》被推选参加由省委教育工委、省教育厅主办的“习近平总书记与大学生在一起”学习分享活动暨全省高校思政教育成果展示活动。2024年4月,《深根》先后在兰州信息科技学院、西北师范大学、甘肃警察职业学院、兰州文理学院巡演,让更多大学生了解西北治沙故事,感悟到精神理念对个人成长发展的重要意义。一名学生在留言本上写道:“《深根》让我明白,青春不止有诗和远方,还有责任与担当。”而对我来说,最珍贵的不是演出的掌声,而是看到学生们在参与过程中的成长——原本内向的学生,通过扮演治沙人变得自信开朗;学生因为这部剧,决定毕业后去基层从事生态保护工作。这就是教育的力量。

从学生看见社会、记录时代

到学生被看见被认可

平时上课时我注意到,新闻传播学专业的学生有很多优秀的短视频、纪录片作品,但缺乏展示的平台。今年6月份牵头创办了以“看见”为主题的微电影节,面向全校学生征集作品。我认为微电影节不是为了评选‘最好的作品’,而是为了给学生一个表达的窗口,让他们用镜头关注社会、思考人生。

这届微电影节作品内容涵盖风景纪录片、校园生活、非遗传承等多个领域。其中,2023级学生小柴拍摄的纪录片《向西,在向西张掖篇》,获得第十九届“中国好创意暨全国数字艺术设计大赛”大爱中国类,本科组国赛二等奖。这部作品让他坚定了用影像传承文化的决心。同时还有几部作品还在省级、国家级的比赛中获奖,真正实现了“让学生走出学校,让社会看见他们的能力”。

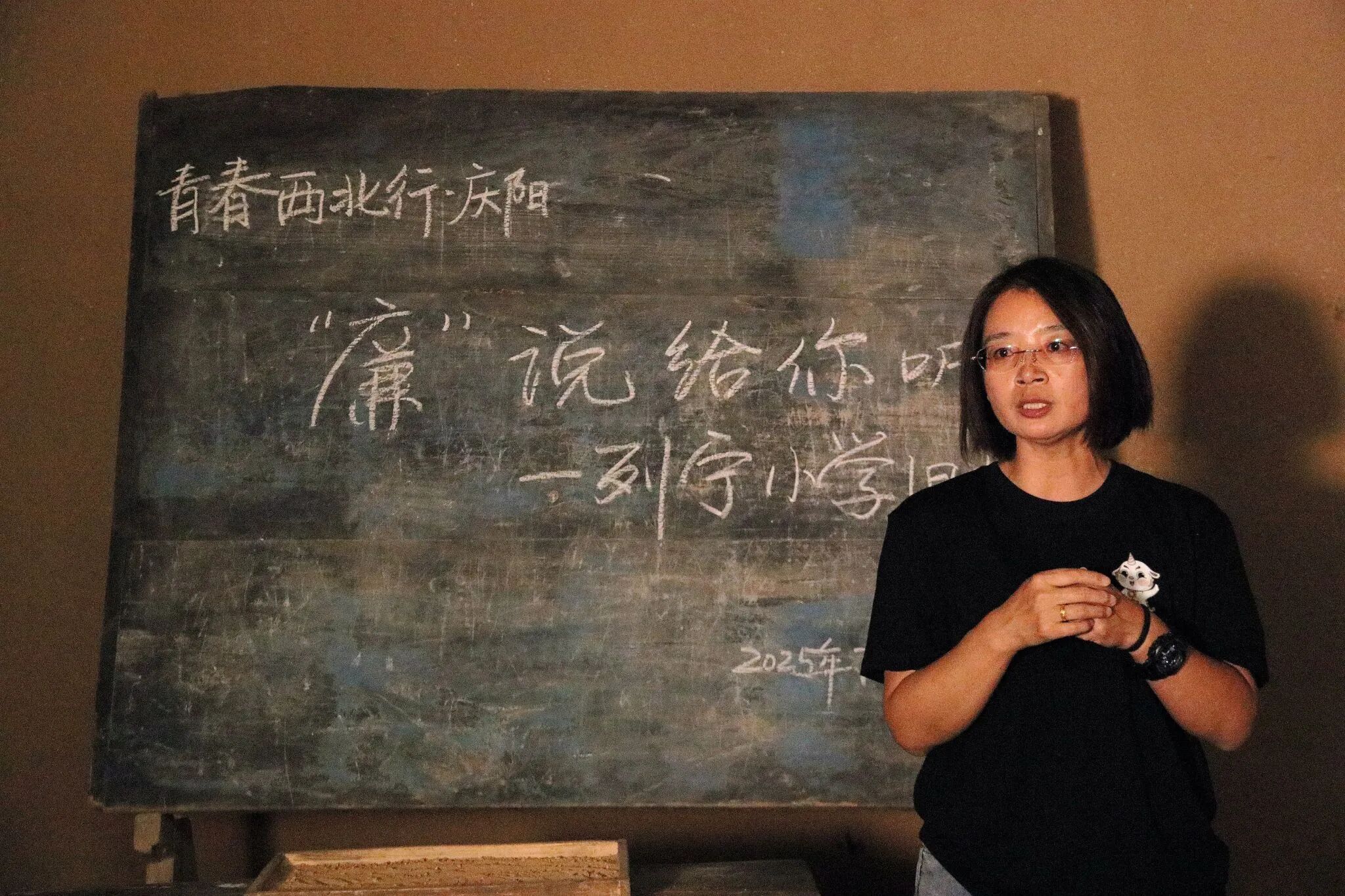

“新闻是跑出来的,不是写出来的。”这是我在课堂上常说的一句话。为了让学生真正扎根基层,今年暑假,我牵头成立了“青春西北行”社会实践团队,带领10多名学生前往甘肃庆阳开展实践活动。庆阳是革命老区,也是乡村振兴的主战场,在这里,学生们既可以挖掘红色故事,也能记录乡村发展的新变化。

在庆阳我带领学生走访了3个县,7个村庄、8个红色纪念馆。白天,我们跟着村干部调研特色产业,采访老党员、老战士;晚上,我们在民宿里整理素材、撰写稿件。在我们师生的努力下,学生们采写了《微光织就的精神经纬——河连湾守护者纪事》《十年砺剑:环县养产业的破茧之路》《灯影不灭道情永续》等8篇稿件被凤凰新闻采用,浏览量达到320多万。同时我们还拍摄了10多部短视频,2部Vlog,大量摄影图片,被中国甘肃网、文新传媒工作室等媒体刊发,同时也为我们参加更多比赛积累了丰富的素材。

团队成员小魏说“以前总觉得新闻离自己很远,这次在庆阳,我看到了乡村振兴的生动实践,听到了普通人的奋斗故事。我终于明白,好的新闻不是追求猎奇,而是关注真实的人和事,传递向上的力量。”未来我打算将这次实践的成果整理成《青春西北行:新闻学子的基层答卷》,作为教学案例融入课堂,让更多学生感受到“新闻写在大地上”的意义。

从实践到理论再到实践,

我是一个幸福的老师

在教书育人的同时,我从未停下科研的脚步。我深知,作为高校教师,只有不断提升自身的科研能力,才能为学生提供更前沿的知识。近年来,我围绕“中国传统文化数字化传播”“红色文化的青年传播路径”等主题展开研究,始终坚持“科研服务教学、服务实践”。出版了专著《融媒体时代传统文化传播的创新路径研究》,发表了《推进传统文化的数字化传播》《<深根>:一堂情境式“大思政课”》等理论文章,用理论研究为实践育人提供支撑。

从记者到教师,身份变了,但“记录时代、传递温暖”的初心没有变。从新闻一线的“记录者”,到讲台之上的“引路人”,我愿意用12年的记者经验积淀育人的厚度,用创新的育人实践传递教育的温度。我也愿意成为一棵“深根”的树,在高校这片沃土上,为学生遮风挡雨,打造更多的平台和机会,为新闻传播教育的发展注入源源不断的活力。

Copyright @ 2020 www.zgjyjdw.cn All Rights Reserved

《教育新闻报》官方网站:http://www.zgjyxwb.com

教育监督网 官方网站:http://www.zgjyjdw.cn

广播电视节目制作经营许可证:(京)字第15763号

工信部备案许可证编号:京ICP备15045263号-4

地址:北京石景山区新华社第二工作区