2025年9月10日

西安电子科技大学

空间科学与技术学院谢楷教授

携空天电子技术研究团队

一起向学校博物馆捐赠了

“信使号”流星雨试验火箭

(1/4缩比模型)

和配套流星雨发射器(实物)

和小西小电一起了解

这件特别的捐赠品背后的故事吧~

戈壁深处

亘古的夜幕笼罩着沙漠万籁俱寂

一道黄色光迹划破夜空

骤然点亮旷野

沉寂的戈壁深处仿佛被悄然唤醒

2025年8月12日晚

一年一度的英仙座流星雨迎来极大值

今年

在这片亘古夜幕中

还多了另一抹璀璨

当晚22时30分

一枚名为“信使号流星雨”的试验火箭

发出低沉轰鸣

腾空而起

经历数十秒的穿云破雾

它冲出大气

在沙漠天幕之巅骤然绽放

六十簇炽烈光团

宛若火树银花倾泻而下

与自然流星交相辉映

缓缓洒落于深邃的天幕之中

人造流星雨的轨迹划破银河夜空(为还原人眼观感,由多张长曝光拍摄堆叠合成)

沙漠环线上

在数千名沿途游客的共同见证下

这场全国首次的“人工流星雨”试验圆满成功

科技绽放出的璀璨光芒

温柔点亮万里苍穹

将理性的精密与感性的浪漫

融于同一片夜空

这片绚烂光芒的制造者

就是西安电子科技大学

空间科学与技术学院谢楷教授

和他带领的“空天电子技术”团队——

一支以苍穹为卷、以星火为墨的“造梦者”

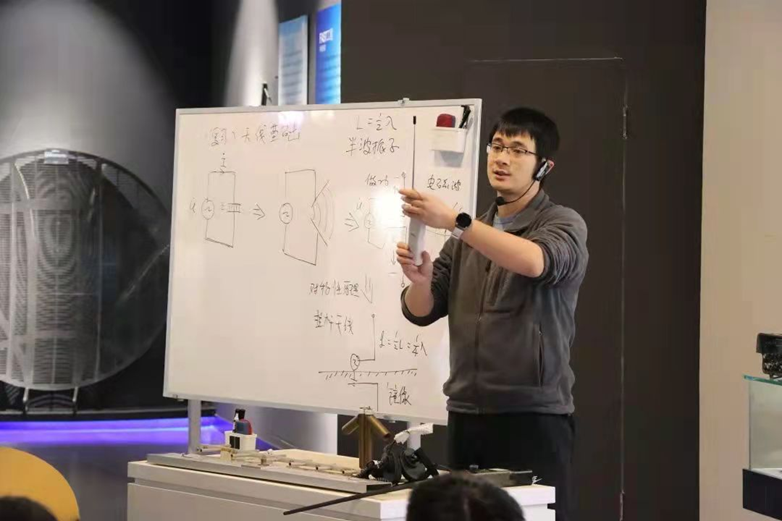

历史资料:2021年,谢楷教授曾经在博物馆授课

他们蛰伏于实验室与戈壁之间

用千百次仿真的微光

攒成今夜划破天际的炽焰

把冰冷的推进剂、芯片与算法

熬成一场可触可感的“流星雨”

为什么要造一场人工流星雨

人们常常仰望夜空,等待流星划过那一刻的惊喜与浪漫。它是宇宙无心的馈赠,转瞬即逝,可遇而不可求。

但你是否想过,若有一天,我们不用等待流星降落,而是亲手“创造”流星?让这份璀璨在指定时间和地点点亮苍穹。这看似是天马行空的“幻想”,却正是谢楷教授和他带领的团队想要实现的“现实”。

为何要“复制”这份来自宇宙的礼物?

“首先流星属于一种自然天象,当我们能通过科技手段创造流星,就成为人工天象的一种手段,可以人为控制流星出现的区域和时间,这对于科学和应用都有重要意义和价值。”谢楷介绍说。

从科学角度来看,人造流星的成功发射,意味着人类拥有了向空间中主动注入物质的科学手段。

例如,可以向特定区域发射人造流星群,实施电离层的人为扰动与干预;或者在人造流星的燃烧过程中注入特定稀有示踪离子,可用于研究高层大气的科学奥秘。

“好比将特殊颜色的墨水滴在水池里,再通过观察墨水在水池中如何扩散,从而知晓其中的流动演化是何形态。”

谢楷介绍,高层大气与电离层中,存在许多尚未明确的物质输运和能量耦合机制,它们与众多未知的科学问题密切相关。与被动等待流星不同,人造流星使得实验过程主动可控,可以成为全新的科学手段,促进空间科学、地球物理、电磁学等领域开展新的研究。

从应用价值来看,自然流星在高空大气层烧毁后形成的电离余迹,具有反射无线电波的特性,这就是所谓的“流星余迹”。

利用流星余迹反射无线电波而进行的超视距通信被称为“流星余迹通信”,是一种比较隐蔽和可靠的战略储备通信手段,在失去一切常规通信手段的极端条件下,仍可进行远距离保底通信。

它需要被动等待某颗出现在预期位置的流星反射电磁波,而人工流星可人为调控流星位置、时间、数量,这意味着人工流星可为应急通讯主动提供“补给”。

HX101-D型流星余迹和电离层散射通信设备(西电档案馆馆藏)

“人为调配流星的燃烧成分,可以让它的尾迹电子密度更浓、持续时间更长,从而反射更多数据信息。较好情况下,借助一颗自然流星尾迹的数据传输率约2kbps,即每秒100个汉字左右,而且自然流星存在时间非常短、概率低,通常需要几分钟甚至数小时的等待才能发出一条短信息。而人工流星可以任意调控数量和间隔,并让流星准确出现在预期反射位置,让更多信息连续不断地传输。”谢楷解释道。

在人工流星雨的发射当晚,这项技术也成功展现了其独特的商业潜力。沙漠的夜空被“人工流星雨”不断划过,数千名游客齐聚观赏,场面震撼而浪漫。

此次试验是地方政府积极推动商业航天“科技+商业”融合模式的大胆尝试,实现了科学探索与旅游经济的双赢格局。

“人工流星簇”和一枚真实流星的“同框合影”(添加了稀有金属离子产生示踪光谱,肉眼可见区别于常规流星)

随着人工流星雨技术日趋成熟,未来它或许会像无人机表演一样,频繁现身于商业庆典、晚会等大型活动中,以科学与艺术交织的崭新形式,成为夜空中最引人瞩目的亮点。

从“点火”到“发火”

人工流星雨试验并非仅是将燃烧物发射上天那么简单。

从物理学角度来看,自然流星的生成机理是微小天体以极高速度进入大气层,在摩擦作用下发生燃烧并发光。

人造流星的实现需要模仿自然流星两个关键特征:其一是达到与自然流星相当的初始速度和高度,以目前技术而言,仅能通过火箭推进方式接近这样的速度要求;其二是通过高温化学反应模拟流星的数千摄氏度高温燃烧过程,需要借助某些特殊的高能、高温化学反应。

此外,出于科学实验需求,往往还需掺入自然流星中不存在的、具有特征光谱的金属元素作为示踪剂,以便与自然流星区分,或满足特定实验观测的要求。

人工流星研发不仅需要克服高速投放、气动稳定与热焰防护等一系列关键技术难题,还面临着一项重要的安全性挑战,差点让整个“人工流星雨”计划夭折在发射申请阶段。

能够达到流星高温条件的高能化学反应物质非常危险,为了让它们可以安全运输和装卸操作,必须经过“钝化处理”,就是让它不那么容易被引燃。

激发燃烧需要较高能量门槛,要借助一种隶属于“火工品”的引爆装置才能引燃。

“目前我国对各类‘火工品’装置按照一类易爆危险品实施严格管制。想象一枚火箭上带有60枚易爆危险品就成了炸弹,万一发射失败甚至只要有一枚未引燃残骸掉落在沙漠中,都是巨大的安全隐患。”谢楷解释,同时考虑到试验现场往往有科研团队进行观测,以及数千名公众参与流星庆典活动,如果使用传统技术发射,会有很大的安全隐患。

其次,另一个难点为多颗流星簇的同时发射无法实现。传统火工品的原理是金属丝发热引燃敏感药,再通过多级装药产生爆轰波来触发高能化学反应。

按照国标,热丝至少需要通过5-10A电流才能可靠触发第一级装药,而60枚(其中30枚需同时释放)火工品的点燃需要数百安培电流负荷,火箭的电池系统和时序控制系统根本无法负担,从技术上也无法做到流星簇的同时释放。

由二级火箭改造的60枚流星发射器试验舱段(像是火箭长满了眼睛,每一个眼内都是一枚流星发射器)

此次人工流星雨的试验,因上述技术问题而被搁置,但西电人的加入让这场试验变为可能,正如60年前老一代西电人一般向世界证明中国在流星科学研究中有想法、有技术。

让我们将时间回溯到20世纪60年代,世界范围内关于流星余迹通信的研究从理论到实践步入了空前活跃期。鉴于当时国际国内严峻形势,展开流星余迹通信系统的研究迫在眉睫,要在落后条件下开展这种前沿研究,中国人只能靠自己。

此刻,老一代西电人站了出来。1960年,流星余迹通信研究在西电铺展,懂理论、会研究、能动手,他们不分昼夜地试验。

1965年,在当年这群二三十岁的年轻人手里,中国第一套双向流星余迹通信机诞生了。

在只有电子管,还没有集成电路的艰难年代,前辈们用简陋的分立元件设计出了高性能的流星余迹通信系统,代号取名为HX-101A。

从新生到成熟,从A型到E型,一机五代,成为中国在战略储备通信手段中的“底气”。

学校101室研究人员经过十余年的研究,终于研究成功我国第一套流星余迹通信系统,在核爆炸环境下进行性能测试,并获得成功。(西电档案馆馆藏)

60年过去,当“人工流星雨”试验项目因技术难题而搁置时,新一代西电人再一次站出来。

谢楷带领的空间电子技术团队在了解到这一技术瓶颈后,主动承担攻关任务,加入流星雨火箭团队负责开发新一代流星燃料点火发射系统。

研究团队基于长期的等离子体技术积累,创新性地提出了一种全新的点火激发机理——利用特定频率的强电场与含能材料中高价氧化学键产生共振效应。

“任何化学反应都是化学键的断裂与重新组合,比如说要激发钝化的高能物质发生反应,传统火工品利用的是冲击波或者高温射流,依靠能量传递作用,激发并打破含能物质的化学键,引发进一步的燃烧反应。我们的思路很简单——既要排除火工品保证安全性,又要打破化学键触发燃烧反应,于是尝试制造一个特定频率的交流电场,使化学键共振断裂,同样可以触发化学反应。”

我们的思路很简单——既要排除火工品保证安全性,又要打破化学键触发燃烧反应,于是尝试制造一个特定频率的交流电场,使化学键共振断裂,同样可以触发化学反应。”

该方案既不同于传统的热丝引燃方式,也区别于现有的电弧类点火技术,其原理是通过电场共振直接切断化学键释放原子氧,激发流星燃料固体中的电离活化物质。

谢楷从“咬文嚼字”的角度来诠释这项技术,把“点火”概念变成“发火”:一字之差,正是这项技术的原理创新,让化学反应直接从物质内部激发。不仅成功实现了含能物质的“冷态”发火和真空环境下的可靠引燃,更将点火实际所需的电能消耗降至传统火工品的1/50至1/100。

以传统技术1/50~1/100的电力消耗可靠引燃人工流星物质(户外正午阳光下拍摄,因强烈发光让阳光黯然失色,看起来像是夜晚)

“如果使用传统的火工品引燃流星,要达到同时发射30枚流星簇的点火电流要求,需要大概三百安培,超出弹上电池负荷能力5倍多,实现非常困难。而我们所提出的全新点火激发机理,与传统技术相比它的耗电少得多,可以满足数十枚流星簇同时发射的点火电流要求。”

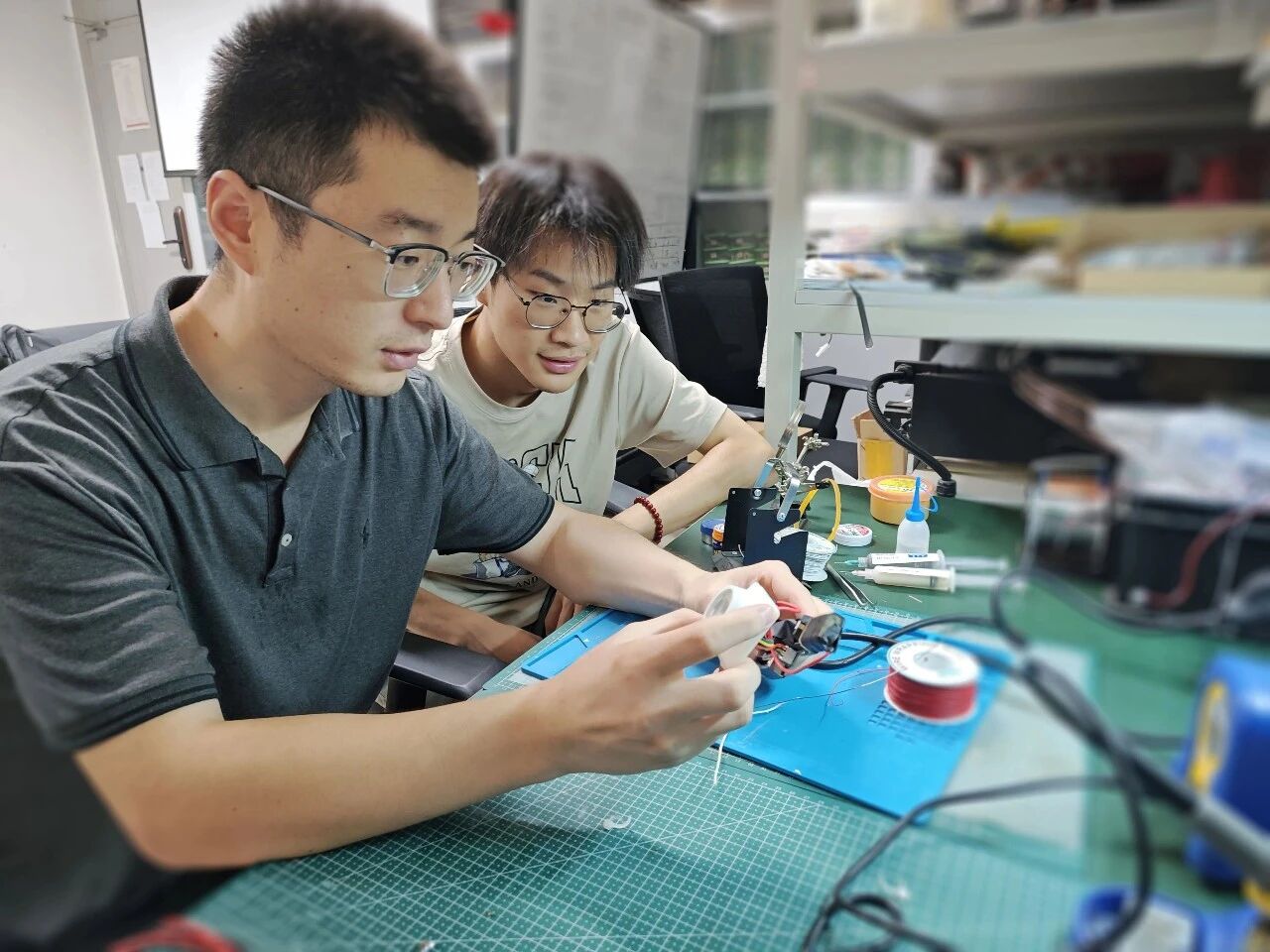

团队成员徐晗老师在做实验

团队青年骨干徐晗老师介绍,该项创新更重要的是彻底消除了火工品这一安全隐患,确保了流星发射系统的本质安全性,使得整个流星雨试验项目顺利通过了多轮严格的安全评审,获得了宝贵的发射许可。

消除了火工品隐患,点火器可以在常规实验室安全地测试

有了想法,更要有实现的能力。从理论提出到真正“上天”,此次“人工流星雨”试验可谓时间紧、任务重。团队需要在极短的周期内完成从概念验证、系统研发、地面试验到上天应用的全流程攻关,每一个环节都充满未知与挑战。

“空天电子技术团队汇聚了科学家、工程师、系统总师、工艺师等多层次专业人才,形成了覆盖理论探索、技术研发与工程实现的完整链条体系。

自2018年起,团队与商业航天及国家航天队伍开展了多层次的深度合作,保持着每年1-2次新技术飞行验证的任务节奏,迄今已成功完成30余项新技术及科学载荷的飞行验证。并在多个国家航天项目中承担核心技术研发。”

谢楷对团队的跨学科研究和系统工程能力始终抱有坚定信心,这支兼具前沿科学洞察与工程实践能力的队伍,正是实现团队使命“做新航天时代创新与践行者”的支撑力量。

团队师生在某试验场开展流星引燃试验

三个月:一次“跳级”的挑战

当西电团队成功开展了新型流星点火技术试验、解决了安全性问题,“人工流星雨”试验项目正式立项启动时,已经是2025年5月中旬,一个严峻的现实挑战已悄然横亘在他们面前。

8月中旬,一年一度的英仙座流星雨即将迎来观测高峰。若想实现“人工流星”与自然流星雨“同台共舞”的科学愿景,时间已然非常紧迫。

航天工程历来强调阶段清晰、标准严格。特别是对于新技术,往往要经过相当长的研制迭代周期,达到成熟后才能上天。

航天领域的技术成熟度通常划分为9个等级:概念阶段为1-2级,完成原理验证为3级;研制样机并通过地面验证可提升至4~5级;完成应用状态考核则达到6级;实际应用、大规模装备和生产对应7~9级。

60枚流星点火器接入火箭电气系统的匹配测试,这是过去困扰航天领域已久的不可测环节。

这意味着,研制团队必须在短短三个月内,将这项新技术从原理验证阶段的3级推进至实用化的6级,不仅要完成流星点火发射器的产品研制,还要通过振动、高低温、冲击、湿热等一系列恶劣环境试验考核,同时进行各种极限点火状态的拉偏试验,最终按航天标准交付产品。时间极度紧张,任务异常艰巨。

“为了实现短时间内从成熟度3级到6级的三跳级,我们与火箭研发团队深度迭代,将整个研发流程倒推,不仅将初样和正样阶段打通,而且将火箭总体方案设计、人工流星发射模式、点火器结构匹配、电气设计和接口匹配等工作全部并行开展,要做到整箭全系统一次迭代设计成功。”

团队的电气负责人权磊老师,亲身参与了计划制定,将电气系统研发流程的时间节点精确到每一天。

研发团队为流星雨火箭起名“信使号”,采用二级固体火箭改装方案,将原二级火箭位置改装成为专用流星发射舱段,舱内配置60个径向排列的流星体发射装置。

当一级火箭推进系统将试验舱段送达预定速度和高度后,火箭时序控制系统会按照预定程序,分阶段将各个流星体沿火箭径向抛撒。每一颗人工流星体实质上是具有分离推进功能的燃烧装置,在主火箭初始速度的基础上,以全向角度向四周离散发射。

西电团队系统工程师李博老师介绍,“这种设计不仅能维持足够的飞行速度模拟真实流星的飞行动态,同时能够借助高温化学燃烧过程,释放特定的金属离子示踪元素。不仅具备与自然流星相当的视觉表现效果,还可通过专业光谱观测设备,乃至肉眼直接识别其特有的光谱特征,实现人工流星与自然流星的有效区分。”

方案确定后,确保此次试验成功的关键——人工流星发射技术的研发,以及60枚流星体点火发射装置的研制与交付任务,落在了西电空天电子技术团队的肩上。

不仅批量交付60枚流星体发射装置时间紧迫,而且利用特定频率的强电场与含能材料中高价氧化学键产生共振效应这项技术是首次上天飞试,还需通过大量试验来优化流星化学物质的最佳配比、确定冷态发火直接跃升至电离态所需的频率、电压等诸多参数。

而含能材料的试验需要借助有安全资质的爆破场地开展,时间紧迫允许试验的次数也十分有限,需要合理且密集地安排多种参数组合试验。

为顺利完成任务,钱学森空间科学实验班首届本博贯通制的学生也加入到项目中。短短三个月的紧张周期内,科研团队与钱学森空间科学实验班学生一起完成了从概念设计到成功发射的每个环节。

钱学森空间科学实验班首届本博培养的学生全程参与了研发

面对60套点火系统的繁重交付任务,他们不分昼夜,严格按照航天规范执行了典试品试制、地面点火测试、环境模拟试验以及最终交付验收等完整试验流程,每一台点火系统都经过航天标准的严格检验测试,排除新技术可能引入的任何不确定风险。

经过充分参数优化设计后的点火器,仅用传统技术1/100的电能,便成功点燃了人工流星物质,随后从发射筒中按预期速度射出,在晴朗白昼中发出远胜阳光的强烈光芒,将白昼化为夜晚。那一刻,成员们知道,最困难的一道壁垒终于被攻破了。

谈及这段经历,钱学森空间科学实验班学生吴金哲深有感触,这是他首次接触真实的航天工程任务,真切体会到了“系统工程”的内涵。

作为西电航天特色班,钱学森空间科学实验班以其独特的“本博贯通”培养模式,通过打破学制壁垒,让学生从本科大三阶段深度融入科研实践,这一模式使学生能够心无旁骛地专注于长远学术规划和前沿科学探索,获得连续性强、系统性深的综合性科研训练。

“正如老师所言‘航天是最典型的跨学科融合领域。”虽在项目中担任电路设计,在实际工作中还必须与气动特性、结构设计、热防护、遥测通信等各个专业组对接和协作。

研制过程中还涉及的高压绝缘技术、化学键、燃烧动力学特性等跨学科知识,都让吴金哲深刻意识到自身知识储备的缺项,深切体会到航天工程对“系统思维”与“终身学习”近乎苛刻的苛求——任何一点知识盲区都可能成为风险点,在升空后被无可挽回地放大,最终让全体研制人员的汗水与梦想一起碎裂。

工艺在路上——和Deadline的最后赛跑

“还是晚了一天,就差20个小时,但实在扣不出来了。”当团队和总装车间对接流星发射器的交付日期时,发现无论怎么规划,都差了一天。

从流星发射器的结构件抵达学校开始算起,依次要进行整机装配、整机测试、热密封工艺、环境试验等工序,每一项内容都有要求的时长,不是依靠提高效率和加班可以节省下的。这些固有时间加起来,怎么算都少了20小时,赶不上电气系统总装测试的时间节点。

而电气系统总装测试要求的交付时间节点,也是按照8月12日发射倒推出来的,整个流程环环相扣,几乎没有任何弹性时间,甚至1个小时余量都扣不出来。

凌晨00:30,实践团成员们还在复算最佳观测位置和视场数据

若按照原计划依次将装配和测试工艺完成,整个发射任务都将无法按计划实施。而缩减环境试验时间,又不符合航天规范要求,可能带来风险和隐患。

绝对不能错过这场自然之美与航天科技交融的盛会,团队的工艺负责人张宝老师果断决策:将其中的热密封工艺和后续测试流程分拆开,让“工艺在路上完成”。

他回忆说,因为点火器要承受瞬时1000℃高温,需要一种特殊化学材料来密封所有缝隙,确保向外发射的流星火焰不会穿过点火器进入火箭内部。

这种耐热材料由液体填充变为耐高温固体状态,需要等待24小时。为了省下这段时间,在热密封材料初步固化4小时不流淌时,就立即先行启运,在运输至总装地点的途中完成最后20小时的剩余固化过程,再将固化后续尚未完成的试验在抵达后补全,让“工艺在路上”继续进行。

正是这次果断的决策和行动,为“人工流星雨”试验任务的顺利推进争取了至为关键的时间窗口。

壮阔的大漠之上,西电人心潮澎湃。8月12日,他们亲手点亮的群星将闪耀于苍穹。

发射前西电全体试验队成员与火箭合影

沙漠星空下的航天实战课堂

在发射任务现场,由空间科学与技术学院周峰院长和朱伟书记亲自带队,研发团队师生及“航天筑梦之旅”本科生暑期实践队组成的15人试验队,全程参与了发射过程。

临近发射当晚,又一个关键任务摆在了暑期实践队面前。因为科学观测和试验任务繁多,研发团队成员全部扑在了设备保障、流星测控数据判读等工作上,无法离开发射点首区测控站,但发射点最多只能观测到前两批释放的流星。

最远的第三批30枚流星簇发射点位于沙漠腹地,对它们的观测任务就落在了暑期实践队的肩上。

在广袤的沙漠中拍摄“人工流星雨”与自然流星同框的景象,并精准捕捉到最后30枚流星“天女散花”般的绽放瞬间,是一项极具挑战的任务——只有一次拍摄机会,没有预演,也不能试拍。

进入沙漠中勘察流星观测点途中

同时沙漠中的黑夜缺乏任何地面参照物,取景框也是一片黑暗,只能依赖指南针和水平仪来调整视场。要实现这一目标,必须根据正式批复空域的火箭弹道,计算每一颗流星的射出点位和预期降落轨迹,并据此严谨推算相机的方位角、仰角、视角和焦距,才能确保一次成功。

“这不是平时作业,没有容错空间,更不会有老师来批改对错。你们算出来拍摄机位在哪,沙漠领队只负责把你们送到这个坐标点,算错了后果就是拍不全甚至拍不到。

老师们各自都有繁重的保障任务,没有时间去重新复核你们的结果,你们今天身份已经不是学生,是科研任务的承担者,要为自己的计算结果负责。”

谢楷的这番话,给实践学生们既带来了沉甸甸的压力,也激发出前所未有的动力。

基于8月10日最终确定的发射空域与火箭轨道参数,暑假实践队们当日即完成了观测方案的详细设计,通过分析航迹动力学参数和地理信息系统数据,推演出了发射当晚人造流星雨与英仙座流星群同步出现概率最大的区域,并计算出了最优观测坐标与相机方位角。

8月11日至12日,在专业沙漠向导的带领下,实践队员们深入沙漠腹地开展实地勘察。

在自己亲手计算的观测点坐标附近,实践团队在一片大型沙丘顶端寻获了具备360度开阔视野的理想观测点位,并协助搭建起临时观测站。

12日晚22时30分,搭载60颗人造流星的火箭准时发射升空,耀眼的尾焰伴随着轰鸣巨响划破夜空,身处发射区的队员们清晰感受到冲击波震撼胸膛的强烈震撼。

随着火箭顺利升空,60颗流星分三批次在预定高度接连绽放,守候在沙漠落点区的观测团队成功记录下30枚流星簇同时绽放的震撼瞬间,还幸运地获得了人工流星与自然流星同框的观测结果,验证了此次人工流星相比自然流星有明显光谱特征差异的任务目标。

在团员们勘察地点,成功拍摄到第三批流星簇释放的过程特写

发射成功时的激动,观测成功时的自豪,让实践队员们在这场特殊的体验中,真切触摸到了航天试验所蕴含的科学精神与严谨真谛。翌日,朱伟书记和周峰院长组织了一个简短的师生交流会,参研学生们真切地交流了这次发射的心得。

“基于数据的绝对理性”,暑期实践队长杨李琰蕊提到,这是最令她感到震惊的体会。她说,在与航天工程师的沟通过程中发现,所有的交流都基于实际数据和可靠依据,所有的决策都基于绝对理性。人的因素几乎都被排除在外,像“我觉得、我认为、差不多”,这些词语在航天体系里都不会出现。

“包得住上面也要包得住下面”,吴金哲同学用自己通俗的语言解释了对系统工程的体会,他说:航天试验不只是一个孤立的课题,并非完成单项任务即可。在航天体系里工作,需要系统性的能力,既要与上游系统协作、还要同下游系统配合,它真正考验的是综合能力与知识水平。

“在科学研究中,意外往往才是收获”,参与地面点火实验的研究生张睿恒同学回忆,当时做实验发现某个极短的高频电脉冲能够引燃流星物质。

而按照常规理论,这根本不足以提供所需的热能。理论与实验不一致让现场陷入了沉思,同学们则显得有些沮丧和愁眉不展,但导师的脸上写满了兴奋。

随后导师跟自己不是讨论结果,而是科学精神和方法论:当所有误差都被排除之后,我们必须尊重事实,以实验为依据;而现有理论却无法解释,反而可能预示着新的发现,甚至是重大发现。

后来又经许多实验证实,点火成功的确是跳过了热步骤,存在另一种新的更高效的“发火”机制。这正是导师在科学态度和方法上最值得学习之处。

此次流星雨试验不仅实现了多项技术突破,更开创了“前沿需求驱动、教学科研融合”的创新型人才培养模式。

科研团队在突破关键技术的同时,还引导青年学子和暑期实践团全过程深度参与研发活动,使他们得以在实际航天系统工程项目中,完成对专业知识的深度理解和整合重构,真正实现了“实践学习-问题研究-领悟创新”的能力跃升循环。

尤其是亲历参与火箭发射和沙漠实地观测环节,通过组织学生走出校园、深入科研一线,在真实的工程环境中深刻体会科技强国的责任与担当。

站在辽阔沙漠,夜风卷起细沙,西电人仰头凝视着天际,那一串由自己亲手“播种”的光点正划破深邃的夜空。他们此刻已经是共同奋战数月的战友,有人还在紧盯监测屏幕,有人已忍不住鼓掌欢呼。

这一刻的成功,不仅印证了人造流星及其多项新技术的可行性,更凝聚着整个产学研团队的信念与汗水。

这条从理论推导、实验室试错再到荒漠验证的路,正是科研工作者最坚实的信仰,把未知变成已知,让火花点亮星海,以一代代人的探索,将不可能变为可能。纵使前路漫漫,布满荆棘,也要勇往直前,因为征途是星辰大海。

部分师生与“信使号流星雨火箭”合影

谢楷教授、徐晗老师向学校博物馆捐赠“信使号”流星雨试验火箭(1/4缩比模型)和配套流星雨发射器(实物)

未来

西安电子科技大学空间科学与技术学院

将持续深化

商业航天联合教研基地建设

确保每年至少组织实施一项

具有前沿性的空天科学探索任务

通过构建“科研教学协同化、

教学场景实战化”的新工科育人机制

积极拓展航天实践教学平台

使更多师生得以深度

参与航天工程实践

有效激发青年学

对空天领域的科研兴趣与创新热情

为我国航天事业的可持续发展

培养并输送

一批高层次创新型工程人才

来源 / 档案馆/校史馆/博物馆

通讯员 / 刘思琦

排版 / 何淋(融光工作室)

出品 / 党委宣传部(融媒体中心)

责编 王作强

一审 董承臻 刘春香

二审 葛纯强 王月忠

三审 邓永军 张术秋

版权与免责声明:(1)本网转载内容仅为信息传递,并非商业用途,(2)本网所转载文章内容,并不代表本网观点。 (3)本网转载文章如涉及作品内容、版权等相关问题,请在壹周内通过电子邮件与本网站联系,邮箱:zy91370786qq.com 我们将在第一时间对内容进行删除

Copyright @ 2020 www.zgjyjdw.cn All Rights Reserved

《教育新闻报》官方网站:http://www.zgjyxwb.com

教育监督网 官方网站:http://www.zgjyjdw.cn

广播电视节目制作经营许可证:(京)字第15763号

工信部备案许可证编号:京ICP备15045263号-4

地址:北京石景山区新华社第二工作区