编者按:当闯入科研的未知领域,中国科学院大学(以下简称“国科大”)矿物学、岩石学、矿床学专业2025届博士毕业生贺依琳面对的是一场拓荒式的冒险。面对失败和实验的“重启”,她相信“踏实做好眼前事,耐心淬炼终破局”。她以跨学科思维,抽丝剥茧般刺穿混沌,一寸寸拓宽认知边界,步履不停地迈向科研的璀璨星空。

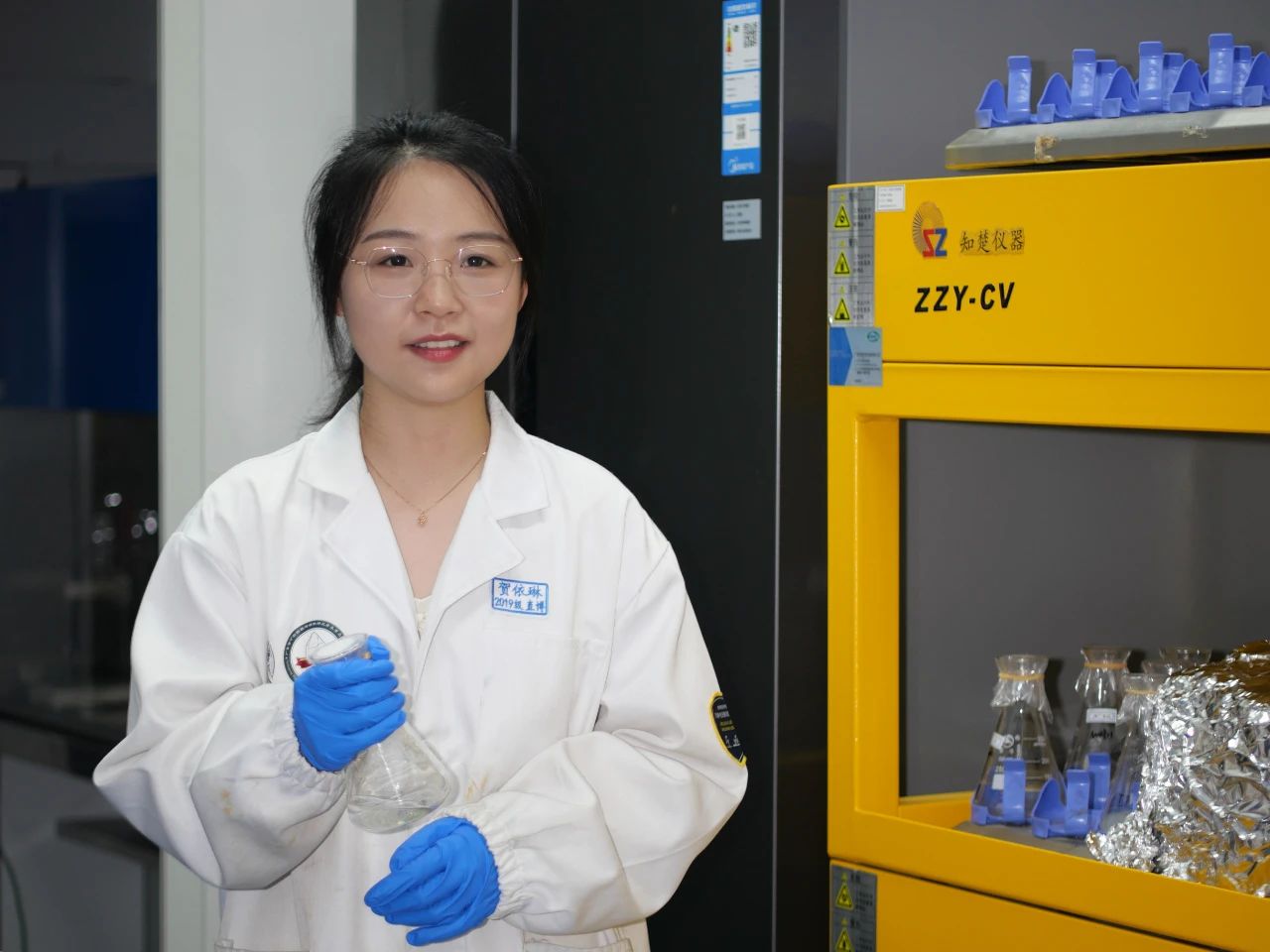

贺依琳

贺依琳,国科大矿物学、岩石学、矿床学专业2025届博士毕业生,主要开展微生物与稀土矿物的相互作用研究,师从中国科学院院士、国科大博士生导师、中国科学院广州地球化学研究所研究员何宏平和南京大学助理教授马灵涯。

在读期间以第一作者身份在Geochimica et Cosmochimica Acta、Chemical Geology等国际权威地学期刊上发表论文,获中国科学院院长优秀奖、国家奖学金、北京市优秀毕业生、国科大三好学生标兵等荣誉。毕业后将前往德国GFZ亥姆霍兹地球科学研究中心继续开展博士后研究工作。

我与国科大的缘分,始于2015年秋天。

那时,我刚刚成为一名本科新生,在学院开学的新老生交流会上,一位直博国科大的学姐分享了她的个人经历。对科学研究尚懵懂的我,或许只是出于对“优秀”的朴素向往,也在心中默默立下目标:我也要去“离科学最近的地方”学习。

2019年秋天,我如愿被保送至国科大攻读博士学位,进入培养单位——中国科学院广州地球化学研究所。

在全球稀土资源需求量持续攀升的背景下,面向国家重大需求,由何宏平院士领衔的科研团队承担了多项聚焦“风化壳型稀土矿床成因机制研究”的重要科研任务。

我也有幸参与其中,开展微生物和稀土矿物相互作用的交叉学科研究。我的课题主要是基于模拟实验,揭示微生物如何影响成矿过程中稀土元素的活化、迁移、富集和分异行为,为完善风化壳型稀土矿床的生物地球化学成因模型提供科学依据,也为提升我国稀土资源自主保障能力贡献一份力量。

星图筑基

初入学时,课题组在该方向的研究尚处于起步阶段。从菌株分离纯化,到微生物与矿物共培养实验体系的构建,再到反应物的分析与表征,几乎每一个环节都需要从头摸索。

作为一名工科背景的学生,面对微生物知识与各类化学实验分析,我几乎是“白纸一张”。

起初,一切对我来说都是新奇的,就连穿上实验服都让我感到有种莫名的使命感。在师兄师姐的帮助下,我逐步积累经验,从最初的小心翼翼逐渐走向熟练自如。

随着研究深入,面临的困难和挑战也越来越多。

微生物与矿物的共存显著提升了体系的复杂性,不仅反应过程更加难以控制,也令后续的分析测试更具挑战。面对常规测试方法的局限,我查阅大量文献,积极向相关领域的老师请教,并在导师指导和课题组支持下,不断探索可行路径,优化分析方法。

幸运的是,依托国科大科教融合办学模式,以及研究所和课题组提供的先进仪器平台,我得以亲手操作各类精密仪器设备,从而结合实验反馈及时调整方案,最终建立起一套稳定高效的实验流程。

后来因为疫情,实验被迫中断、样品报废,我不得不重新采样,从头再来。为了“抢”回进度,我尝试并行推进多组实验,但即便万分小心,仍屡次因交叉污染而白忙一场。那种连“反应物”都无法控制的挫败感让我一度陷入自我怀疑和焦虑,仿佛生活只剩下洗不完的锥形瓶和重复不完的失败实验。

我的两位导师从未责备催促,他们总让我别给自己太大压力,并给予我充分的支持和信任。重整旗鼓后,我以更谨慎细致的态度投入实验。随着实验逐步走上正轨,内心的踏实感让所有疲惫和沮丧都烟消云散。

这段经历过后,我逐渐明白,原来失败和重新开始并没有那么可怕,只要方向是正确的,就值得耐心坚持,事以缓成,无须急躁。

星海励新

在不断遇到问题和解决问题的过程中,我逐渐学会以平常心看待科研中的挫折与不顺,甚至开始享受这个充满挑战的过程。

每当遇到困难,我总会提醒自己:焦虑无益,唯有行动才能改变现状;而做难事,必有所得。尤其在课题组开拓新的研究领域时,探索的艰难或许在所难免,而我们能做的就是稳扎稳打,多请教,多交流。

我的研究课题涉及矿物学、地球化学和微生物学等学科领域,可直接参考的文献和数据非常有限。大多时候,我需要回归基础,从原理出发去分析和解释实验现象。

这种抽丝剥茧般的“揭秘”过程虽然缓慢,却极具成就感,因为我能在每一次试验和推理中,清晰地感受到知识边界的拓展。

除自身的实验工作,我曾跟随课题组前往江西、广东、云南等地进行多次野外考察和采样工作。这些实地经历不仅拓宽了我的研究视野,还让我在实验设计时更有方向感,更懂得如何将实验结果与自然过程相联系,讲好科学故事。

为了解决研究过程中遇到的问题,我常常向不同学科背景的老师和同学请教,我十分珍惜每一次学习的机会,也十分享受这种开放、友好的科研氛围。尤为惊喜的是,当我从一个“求助者”,成长为能够与他人相互启发、共同推动研究进展的协作者时,我真正体会到了科研带来的独特乐趣。

参加野外考察

星穹远征

2022年初,我完成第一篇论文手稿,并将其投稿至地学领域的顶级期刊Geochimica et Cosmochimica Acta。当论文被正式接收的好消息与导师的祝贺一同到来时,“拨云见日”之感油然而生。随后,在前期积累和心态调整的基础上,我博士论文的主要研究成果都陆续顺利发表,为博士阶段画上了一个完整的句号。

我越来越相信,相遇是一种难得的缘分。就像我加入了何老师的课题组,收获了大家太多的包容、关爱与支持;也像我遇见了这个课题,这一路虽有波折,但也让我看到了所学专业更为丰富、生动的一面。那些一路积累下来的跨学科思维能力与实验技能,不断为我打开更广阔的可能、创造更多机遇。正是这份积淀,让我有机会迈出更远的一步。

当我不再执着于一帆风顺的过程和丰硕的论文成果,而是更加专注于科研本身的探索与积累时,我发现自己变得更加从容。我相信,只要踏实做好眼前的事,终有花开的一日。

2024年春天,虽然已达到毕业要求,但在导师的支持下,我选择放缓脚步,去触碰更辽阔的学术天地。我前往德国GFZ亥姆霍兹地球科学研究中心学习,师从Liane G. Benning院士。在这里,我切身感受到国内外科研环境与工作模式的差异,也更深刻地意识到:

科研没有捷径,唯有深耕与投入。

更令我触动的是,我遇见了许多优秀的女性科研工作者。她们专注沉稳、自信从容,那份坚定的力量吸引着我的目光。

是的,这就是我内心深处向往的模样。

答辩结束后与专家合影

回国后,我顺利以全优成绩通过博士毕业答辩。结束答辩的那一刻,我的内心很平静。

我知道,这不是一场盛大的结束,而是一个真正的开始。我不想给自己的人生过早设限,但在此刻,我仍想选择在这条路上摸索前行,即便不知道能走多远、多久。

课题组2025届毕业生与朱建喜老师合影

最后,感恩所有遇见,相信在国科大所收获的一切,都会让我未来的每一步走得更加踏实而坚定。

责任编辑:王作强

初审 :董承臻

终审 :刘春香 张术秋

版权与免责声明:(1)本网转载内容仅为信息传递,并非商业用途,(2)本网所转载文章内容,并不代表本网观点。 (3)本网转载文章如涉及作品内容、版权等相关问题,请在壹周内通过电子邮件与本网站联系,邮箱:zy91370786qq.com 我们将在第一时间对内容进行删除

Copyright @ 2020 www.zgjyjdw.cn All Rights Reserved

《教育新闻报》官方网站:http://www.zgjyxwb.com

教育监督网 官方网站:http://www.zgjyjdw.cn

广播电视节目制作经营许可证:(京)字第15763号

工信部备案许可证编号:京ICP备15045263号-4

地址:北京石景山区新华社第二工作区