为深入贯彻落实习近平总书记“四有”好老师重要讲话精神和给我校“优师计划”师范生重要回信精神,认真落实学校第十四次党代会精神,激励广大教职员工立足岗位、长期奉献、追求卓越,争做新时代“四有”好老师,北京师范大学组织开展了2025年度银质奖章评选工作。

银质奖章授予在教育教学、科学研究、思想政治工作、管理服务等方面作出重要贡献,爱岗敬业、锐意进取,业绩具有先进性和代表性的教职员工和团队。

北师大举行庆祝第41个教师节暨建校123周年表彰大会

以下为2025年度“四有”好老师银质奖章(教育教学奖)获奖名单(按姓氏笔画排序)。

银质奖章(教育教学奖)获得者/团队

卓越教学类

马东瑶 刘红云 李山 李森 吴娟 金蛟

卓越导师类

白军红 阴建峰 张智华 胡咏梅 夏俊卿 龚汉元

卓越育人团队类

张清华教授团队 普通化学教学团队

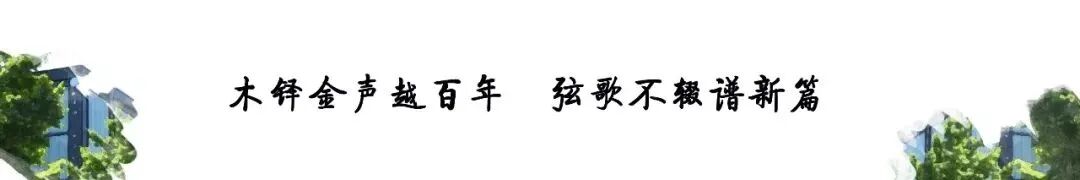

马东瑶

文学院

明灯破雾,拨云见天,自是师者之心。在博大精深的知识海洋中,她带领学生徜徉其间,体味千年文字背后的悠悠清韵和深厚意蕴,既有感性的温度,更具理性的哲思。在多门本科生、研究生课程中,她精心打磨,创新方法,讲授兼具艺术性与学术性,在深入浅出、旁征博引中启悟学生的审美能力和思辨能力。她广博深厚的知识学养,严谨认真的治学态度,灵活敏锐的思维方式,成为学生向往的学者风范。她以教书育人为使命,不仅在学业上倾囊相授,更在学生彷徨时指点迷津,把每一份成长的重量,稳稳托举在掌心。讲台之外,她亦将热忱投入教学管理,在服务师生的岗位上勤恳耕耘。从精彩纷呈的课堂,到无微不至的育人,以及默默奉献的服务,无不烙印着“四有”师魂的赤诚注脚。

刘红云

心理学部

她以30载的坚守,书写了动人的教育故事。她是学生心中的“红云姐姐”,科研路上的“灯塔”。

她打破常规,创新教育教学方法,提出了以真实案例贯穿学习过程的混合教学范式。她用幽默风趣的讲解,让枯燥的统计学变得生动有趣。她主讲的《心理统计》课程获评国家级一流本科课程。她是北京市教学名师,更是一名长年坚守在一线课堂的普通耕耘者。

她常说:“教学不能只是灌输,更要引导学生去探索。”她开发了“教育与心理统计交互式可视化教学实验平台”,延展了课堂的深度,激发了学生的求知欲和科研潜力。她在科研道路上走得笃定而坚实,持续高水平的科研产出为量化研究方法的繁荣注入了新的思想和活力。如今,她培养的学生遍布教育领域,不乏学科骨干,而她仍坚守一线,以数据温度与教育匠心,继续点亮更多年轻梦想。

她用坚守诠释了“四有”好老师的内涵,以奉献践行了教育使命。她是教育路上的追光者,更是学生成长的守护者。

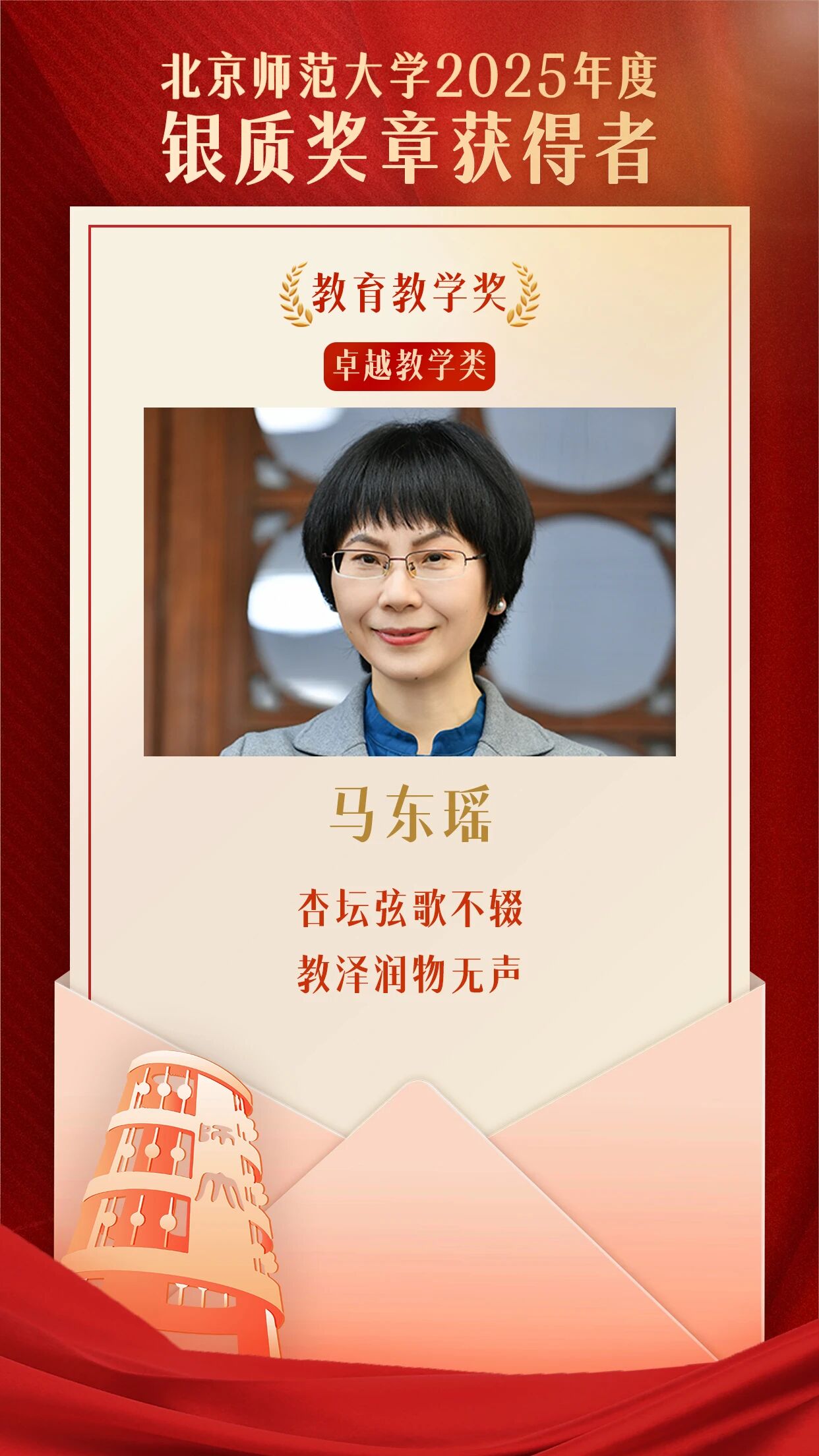

李山

文理学院

李山,北京师范大学文理学院中文系教授、博士生导师,师从著名学者启功先生、聂石樵先生,长期从事中国古代文学史、古代文化史教学科研。

他主讲的“《诗经》精读”系列课程是北师大的“金课”,每学年选课人数稳定在300人左右。为了在文化语境中加深文学解读,让尘封的诗句真正“活”起来,他在课程中引入“教育戏剧”,鼓励学生对《诗经》进行改编,加入现代化理解。同时,他还邀请著名女高音歌唱家现场演唱《诗经》篇章,加入钢琴伴奏、合唱等互动环节,体验“歌诗”传统。《大武乐章》舞台剧和现场演绎的《关雎》《蒹葭》,成为他课堂上的“高光时刻”。文学的美经音乐、舞蹈、戏剧等艺术形式的渲染达到另一个层次,实现了古典智慧与现代教育的有机融合。

李山的课堂彰显了传统文化的深邃魅力,让沉淀千年的古典智慧,在现代教育的脉搏中,找到了最鲜活的共鸣与传承!

李森

生命科学学院

从中国桃都到荷塘之畔,从马普所到北师大,李森的足迹与身份在变,对生物学与生命的热爱之心一直未变。从成为北师大教师的第一天起,他就有志于将自己对生命与专业的热爱传递给师大的学子们。为实现这一志愿,他利用每一个机会提升自己的教学水平,认真向前辈与同事们学习,积极参加各种教学活动与比赛,曾获学校青年教师教学基本功比赛一等奖、多媒体课件一等奖、本科教学优秀奖、北京师范大学教学名师奖等奖励。

他致力于建设精品课程,每年投入大量时间进行教学内容与教学方法的改革更新,编写国家规划教材,兢兢业业上课,积极与学生交流互动,获得学生的广泛认可与喜爱。他主讲的“生物化学”等课程先后被评为校精品课程、双语示范课程、课程思政建设优秀课程、北京高校优质本科课程等。他注重师德师风,积极参与学生的培养工作,关爱学生,热情为学生服务,多次获得校优秀共产党员、优秀新生导师、优秀分党委组织委员等荣誉。

吴娟

教育学部

三十年前,一颗“我要当老师”的种子在她心田扎根;三十年后,初心化霖,育林苍郁,其枝其叶,皆作时代华章。三尺讲台是她坚守的阵地。12年间,执教本硕课程逾3000学时;20年来,勇立教改潮头,打造“主导—主体”的课堂,教学经验走进国防科大等高校,3门主题课入选国家教育干部网络学院,惠及全国同行。探寻“教·学·研相长”之道,获评校级“教学名师”“优秀党员”“优秀实习工作者”。

十八载班主任路,是她倾注仁爱的长廊。所带六个本科班级屡获“北京市优秀班集体”“优良学风班”等荣誉,个人多次获评校级“十佳班主任”“优秀辅导员”。她是学生成长的引路人,指导60余名硕士生、40余名本科生,多名学生主持多项国家级、市级科研项目,发表SSCI、CSSCI高水平论文。她的讲台延伸至广阔天地。心系80余所乡村学校,科研扎根中小学课堂廿载,探索学科数字化转型路径,用技术缩小鸿沟,实现提质增效的课堂。

从“学为人师”的理想,到“卓越教师”的荣光,她始终以理想信念为舵,道德情操为帆,扎实学识为桨,仁爱之心为灯,温暖地托举学子成长,笃定地描绘教育星河。

金蛟

统计学院

1995年,金蛟就读于北京师范大学,博士毕业后留校任教工作,30年时间的学习工作生活,锻造了他身上北师大人的深深烙印。金蛟历任北师大数学科学学院统计教研室主任、统计学院教学副院长、党委书记,一直致力于统计专业人才培养模式的创新研究,培养“懂统计原理”“有数据感觉”“能解决问题”的统计学优秀人才。

金蛟作为负责人获评国家级一流本科专业,作为带头人获批教育部虚拟教研室试点。获评北京市教学成果二等奖、北京高校优秀育人团队、北京高校优质本科课程、北京高校优质本科课件,主持北京市教改项目,获评宝钢优秀教师奖、北京市教育系统教书育人先锋、北京市教学名师奖、北师大第七届和第十三届“最受本科生欢迎的十佳教师”、北师大“最受研究生欢迎十佳教师”。

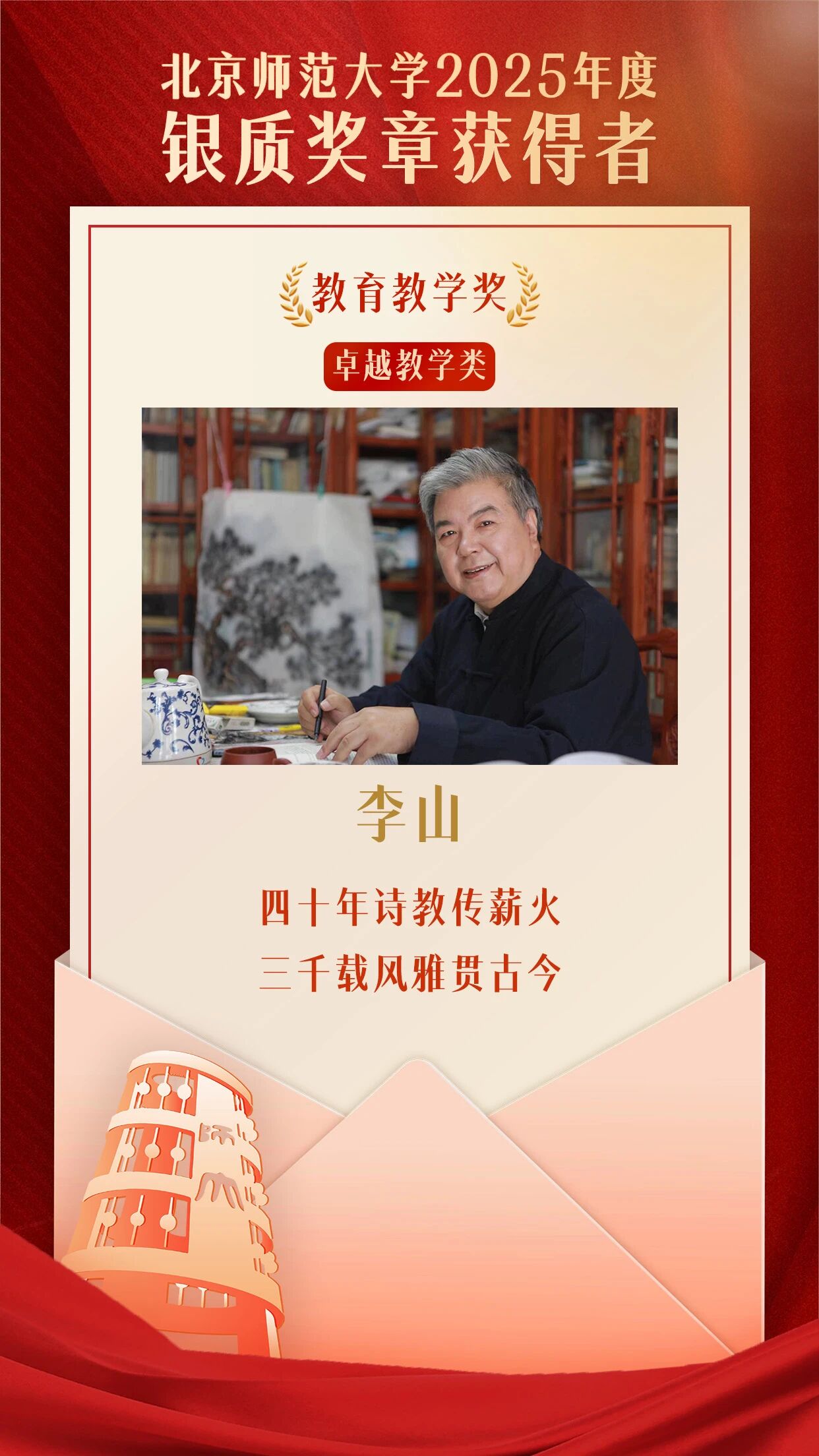

白军红

环境学院

他躬耕教坛二十载,以工匠精神铸就卓越育人之路。他坚持立德树人,潜心育人,将思政教育融入研究生培养全过程,培养研究生家国情怀与社会责任感;秉持严谨治学态度,勇于创新,锻造扎实专业功底,构建教学—科研—实践三位一体育人体系。指导的在读博士生多次获得国家奖学金,并获得国家自然科学基金青年学生基础研究项目,入选青年人才托举工程博士生专项计划以及科技智库青年人才计划等;注重学生全面发展,严慈相济、亦师亦友,言传身教;心系学生身心健康,解决实际困难,传递人文关怀。面向国家战略需求,培养出一批扎根高校、科研院所及管理一线的勇于创新的青年人才与行业骨干,以高尚师德与育人成就诠释了新时代"四有"好老师风范。

阴建峰

法学院

二十六载春秋,阴建峰以三尺讲台为舟,以浩瀚书海为楫,载着一届届学子驶向法治的星辰大海。

翻开他的履历,数字背后是沉甸甸的使命:180余篇论文织就学术经纬,30余份咨政报告直抵国家法治前沿,120余部著作垒起法学教育的高台。他笔下的特赦研究被镌刻进新时代法治进程,他指导的学生在政法战线崭露锋芒——从中央批示的咨政报告到国际学术舞台,从法庭辩论席到边疆调研路,他的育人足迹始终与时代同频。

课堂外,他是“师门读书会”中点灯的人,带着学生攀学术高峰、走基层一线;他是羽毛球场上挥拍的师友,用笑声化解论文攻坚的疲惫;他更是办公室里的倾听者,为家庭困难的学生垫一把力,为迷茫的年轻人指一条路。他说:“法学是经世之学,既要仰望星空,更要脚踩泥土。”于是,青岛的海风、昆明的晨曦、陕北的黄土,都成了他和学生们的第二课堂。

当毕业的弟子们已成为法官、检察官、学者,当五一劳动奖章、“小包公杯”奖杯与国家级奖学金的光环接连闪耀,这位北师大“优秀研究生导师”已在校园等候新一批学生——因为在他心中,最大的荣誉永远是下一颗法治种子的萌芽。

张智华

艺术与传媒学院

张智华,北京师范大学艺术与传媒学院教授、博士生导师,网络影视研究中心主任,国务院特殊津贴获得者。主持并完成国家社科基金艺术学重大项目等,出版专著19部,在核心期刊上发表论文190多篇,获北京社科优秀成果奖、广电总局奖7项。先后获北京师范大学教学名师奖、钱瑗教育基金优秀教师奖、优秀博士论文指导教师奖、优秀研究生导师。主持国家级一流本科课程。

张智华积极按照“四有”好老师标准要求自己,弘扬践行教育家精神。善于运用启发式教学,因材施教,使学生在德、智、体、美等方面全面发展。加强师生互动,既让学生丰富知识、开拓视野,又让学生不断提高素质与能力。理论与实践相结合,不断提高学生理论素养、创新精神与实践能力。

胡咏梅

未来教育学院

三十载杏坛岁月,胡咏梅以数理为阶,铺就教育长路;以创新为炬,点亮学术星空。从北师大的三尺讲台到国际学术殿堂,她始终“用数据说话,为教育发声”,在教育经济与政策研究领域开拓出一片新天地。

作为教学改革的先行者,她开创性地构建了“理论—应用—设计”进阶式教育研究方法课程体系,主讲7门定量研究方法及设计课程、出版4部教育定量研究方法教材,为无数学子搭建起通往量化研究的桥梁。在她培养的76位硕博士中,6人荣获国家奖学金,3人获评北京市优秀毕业生、1人获得宝钢奖学金,多位已成为高校学术骨干、教育行政部门精英和基础教育名师,在祖国各地续写着教育薪火相传的故事。

三十年如一日,她始终以学者的严谨深耕教育研究领域,以师者的温情与智慧滋养莘莘学子,以坚守育人初心诠释着当代教师的使命与担当。

夏俊卿

物理与天文学院

在北京师范大学物理与天文学院,夏俊卿的名字,与一串闪亮的学术新星紧密相连。深耕天体物理宇宙学前沿的他,视点燃学生求知之火重于探索宇宙奥秘。

成为博导以来,夏俊卿化身科研“引路人”。他深谙“授人以渔”,将承担的国家重点科研项目转化为生动课堂,用前沿知识、创新方法滋养硕博生学术根基。他坚持“因材施教”,为每位学生量身定制方向,鼓励独立探索与团队协作,营造“一人一方向,众人共攀登”的积极氛围。在他的课题组,发现问题、解决问题的过程,是比结果更珍贵的成长勋章。

“星光效应”清晰可见:他的学生不仅在校期间顶刊发文、斩获顶级奖学金;走出校园后,更闪耀于多元舞台——有的入选上海市“白玉兰人才计划”,有的担纲国家重点研发课题负责人,有的则投身天文教育,荣膺“广东省天文教育先进工作者”等荣誉。这些学子如同被点亮的星辰,在科研、产业、教育一线熠熠生辉。

手握“北京市优秀青年人才”“优秀研究生指导教师”等荣誉,夏俊卿始终恪守“学为人师、行为世范”。他以身作则,廉洁从教,以“全身心投入,全过程关注,全方位育人”的真诚,在探索宇宙的同时,精心雕琢未来科学栋梁。他不仅是宇宙的探索者,更是照亮学生学术前程的卓越导师。

龚汉元

化学学院

龚汉元始终坚守“学为人师、行为世范”的初心,将立德树人融入研究生培养全过程。在课堂上,他讲述科学家的家国情怀,引导学生树立责任意识;在实验室里,他用科研诚信的案例教育学生严守学术规范;在生活中,他以小班教学与个别指导关怀学生心理成长。为培养学生的创新能力,他搭建“实验—项目—实践”三位一体平台,鼓励跨学科合作,指导学生参与国家级课题、发表高水平论文、申请专利。多位学生在其指导下斩获国家奖学金、唐敖庆奖学金等,并在国际会议上屡获佳绩。他指导的团队在富碳分子材料研究中取得一系列原创成果,展现出广阔的应用前景,彰显了他作为研究生导师的责任与担当。

张清华教授团队

文学院

在北京师范大学文学院,有一支独具特色、实力超群的导师团队——中文创意写作专业导师团队。团队由两大核心力量构成:一是由莫言、余华、苏童、欧阳江河、西川等最具国际影响力的重量级作家组成的作家团队,二是由张清华、张柠、张莉、梁振华、张国龙、翟文铖等学术名家组成的学术团队。张清华凝聚起这一团队,共同构建了创作与学术并重、理论与实践融合的双导师体系。

在作家导师的指导下,学生精心打磨创作,在学术导师的课堂上,学生热烈探讨创作诗学。他们不仅传授技艺,更激发灵魂。十余年来,这支团队探索出一条独具师大特色的人才培养路径。青年才俊不断涌现,成果在权威刊物频频亮相,展现出强劲的创作力与影响力。这是一支真正以文学为魂、以育人为本的卓越团队!

普通化学教学团队

化学学院

面向高校大类招生与培养模式的挑战,普通化学教学团队勇毅前行,成为激发新生学习热情的“催化剂”。

团队致力于化学基础课程教学研究,精心打造专业基础入门课程——《普通化学》,实施“基础理论+学科前沿+思政案例”深度融合的教学模式,着力培养学生的创新意识和探究精神,为面向未来的拔尖创新人才和卓越教师筑牢学科根基、提升科学素养。

团队以“引育并举、教研相长”为核心理念,构筑老中青协同发展的创新梯队。他们系统重构教学内容,挖掘科学前沿的学科基础,传授学科思想与研究方法;倾力打造课程教材,服务本校、辐射全国;践行先进教学理念,创新应用虚拟仿真、动态交互、智能分析等手段,让数字技术赋能教育教学。

这支锐意进取的团队,正以扎实的教学改革与持续的探索实践,不断夯实学生的学科基础,助其在求真创新的道路上稳健前行。

责任编辑:王作强

初审 :董承臻

终审 :邓永军 张术秋

版权与免责声明:(1)本网转载内容仅为信息传递,并非商业用途,(2)本网所转载文章内容,并不代表本网观点。 (3)本网转载文章如涉及作品内容、版权等相关问题,请在壹周内通过电子邮件与本网站联系,邮箱:zy91370786qq.com 我们将在第一时间对内容进行删除

Copyright @ 2020 www.zgjyjdw.cn All Rights Reserved

《教育新闻报》官方网站:http://www.zgjyxwb.com

教育监督网 官方网站:http://www.zgjyjdw.cn

广播电视节目制作经营许可证:(京)字第15763号

工信部备案许可证编号:京ICP备15045263号-4

地址:北京石景山区新华社第二工作区