五年过去了,2024届外国语学院毕业生齐洹呈回想起大一时选修的“大学国文”课程,仍记忆犹新。

每周四晚上,结束了一下午高强度的专业课学习,她总会早早来到二教405教室,在第一排坐下,拿出《大学国文》课本,随意背诵一些诗文辞赋。这些优美的文辞,让她从打了一整天交道的法语词句间抽身,潜入温润沉静的国文世界。

每次课程结束,齐洹呈总觉得意犹未尽,便与同在课堂的好友相约去学五吃夜宵,闲谈间仍在回味课程,将两个小时的知识盛宴,调和了小锅米线的诱人香气,揉进更深沉的夜色里。

这门让人意犹未尽的课程,讲授者是中文系长聘副教授陆胤,2024年获北大“教学卓越奖”。

陆胤在授课中

为了做好十五场课程的“品控”,陆胤费了不少心思。通识课“大学国文”面向全校各院系同学开设,却不像“大学英语”那样有分级考试。如何兼顾专业背景与知识基础各不相同的上百位选课同学,是陆胤在讲授课程时面临的最大挑战。他尝试在课程中融入一些更具普遍性的关切。

“大学国文”课堂

课程的第一讲是“中国古典读书法”。从朱熹“循序渐进、熟读精思、虚心涵泳、切己体察、着紧用力、居敬持志”的读书六法切入,陆胤在细致的阅读史梳理中揭示“读”的丰富层次。他相信,示范如何细读经典、养成虚心涵泳的读书习惯,是“大学国文”课的主要功能。这门课可以理解为一个阅读共同体。每节课前,陆胤会将阅读材料印出来分发,课堂任务是文本的细读式讲解和讨论。

手写一篇“我的阅读史”,是陆胤课上多次布置过的作业题目。他关注00后一代的读写感觉,也希望从中看到一代青年的心灵成长史。在电脑、手机甚至AI工具日益普及的今天,手写的纸质作业似乎早已从大学课堂消失。而陆胤“大学国文”课上的所有作业都要求手写。在他看来,执笔手写是一种更带有具身性的活动,书写材料的分歧足以导致写作模式的差异。

“大学国文”课手写作业举例:《我的阅读史》

阅读史和读写文化是陆胤近年来专注的一个领域。在他看来,读和写都是极其复杂的人类智性行为,读写过程并非透明的信息传递;一种读写方式的流行,往往反映特定时代的知识感觉。在课堂上带入关于读写文化的思考,陆胤希望能够在古今映照间,重拾读写行为与身体、感觉、情思之间的鲜活联系。

古人积累了各种各样读书经验,包括诵读、抄读、批读、校读、类读,甚至宋元以来有一类书就叫‘读书法’,把读书当作一种修养的工夫。我们今人对‘读’的理解,很多时候只是读取信息,这是AI很擅长的;但如果我们看到‘读’必须是一种切身体验,那么阅读就永远不会被AI取代。

讲完“读书法”,大学国文课接下来的排布突出了文体考量,依次呈现诗骚、史传、辞赋、古文、小说、戏曲六个文类的经典样态,强调不同体类各异的书写体制。虽是讲授古典文学,他常将新闻新事儿带入经典文本的剖析,收获同学们“融梗大师”的戏称。陆胤认为文学不是一个封闭的圣域,并非只能从审美性、情感性、想象力等纯文学角度理解;文学同日常生活经验交织,不能忽视常人日用不知的文学经验和修辞感觉。

在这些古今贯通的观照之外,针对基础更好、有兴趣深入的同学,陆胤的每节课最后都会给出拓展书目。课堂内外像是一场盛大的国文巡礼,课上探访几处瑰丽之境,课下则铺展开一幅知识地图,为那些游兴未尽的访客勾勒出通往幽深之处的曲径。这场巡礼的导览者面对兴致盎然的探索者,从来都是有问必答。齐洹呈曾拿着自己写的旧体诗向老师请教,每次总会收到细致详细的建议。也有同学在课后对课程内容提出质疑与挑战,偶尔甚至会上升为辩论。对陆胤而言,这些场面不失为课程的“高光时刻”。

午后三点多,初春的阳光已有些懒怠,透过三教窗外扶疏的花木,斜照进来。教室坐得满满当当,浮尘在光影间散漫游移。

“人们容易为汉唐盛世的宏阔气象吸引,但像晚宋、晚明、晚清这样,带点衰颓、黯淡的残破感,也别有一种韵味。”陆胤如是作课程开场白。

这是陆胤讲授的另一门通识核心课“晚清文学与文化”的第一课。

“晚清”和“文学”并置,并不常见。

限于学科格局和课时规定,晚清常是文学史教学中来不及细讲的一段空白。无论是作为古代文学的结尾,还是现代文学的源头,在平滑的文学史叙述中,晚清不过是文学史背面已被熨平的一个褶皱。

“晚清文学与文化”最初是中文系的专业任选课,2023年下半年,陆胤申请将这门课改为全校的通识核心课,背后的考量,正是“晚清”在古、今之间的特殊位置。北大通识课中不乏观照中西文明源头的课程,也有不少课程关注现当代社会,陆胤则希望通过讲述晚清这个新旧交织的时代,引导学生触摸中国文化古今之变的脉络。

我想,或许可以通过这门课让同学们建立一种与通常认知不太一样的观念,比如激烈对立的新旧之间,也许不是推陈出新的替代关系,更多时候是并行,是新旧事物各自功能的逐渐让渡和转移。

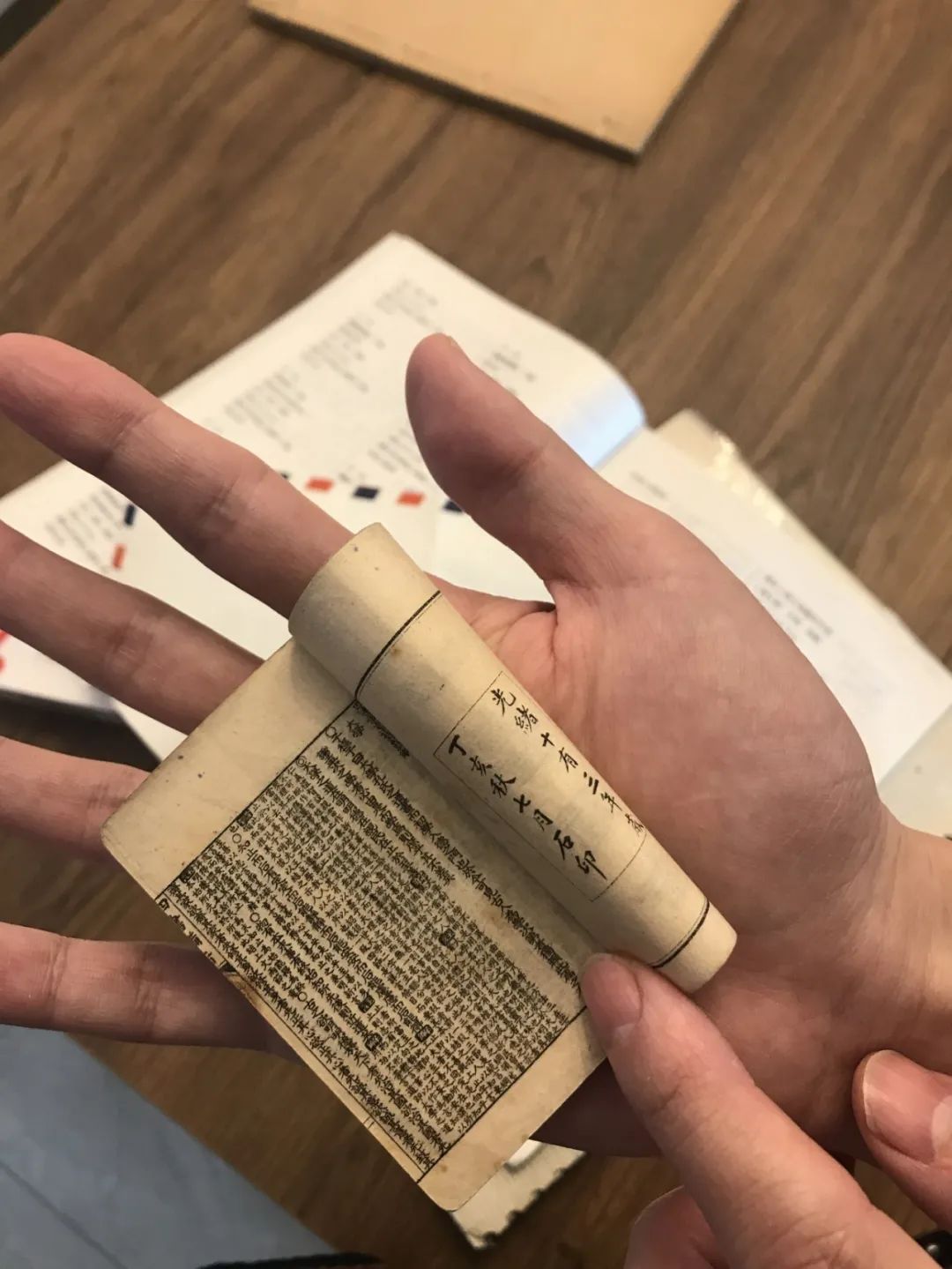

晚清的重要性,还体现在这是中国书籍史上又一个剧烈变化的时代。从雕版木刻到机器铅石印,从线装到洋装,从圈点到标点……结合教学和研究需要,陆胤时常会在网上搜集一些“故纸”,带到课堂上与同学们一起摩挲:还不到手掌大的石印科场夹带本、翻得稀烂的单册《点石斋画报》、用一丝不苟的手工摹写的《最新国文教科书》、被读者拆散后按栏目重新装订的《新民丛报》……“现在的学生当然不难从数据库看到这些书报的文字内容,但亲手摸过原件、看过原本装订状态以后,对于那个时期文学阅读和传播的理解,还是会有点不一样。”陆胤说。

教具:不及手掌大的《四书备旨》

身处当代世界“百年未有之变局”,回看晚清“三千年未有之巨变”,可以说别有一番况味。课堂上,同学们将一睹梁启超“文字收功,神州革命”的魔力,感受章太炎“提奖光复,不废讲学”的风度,更将了解到“桐城谬种、选学妖孽”或许正是中国文学乃至学术近代化的开端。陆胤期待跟同学们一起享受晚清这一段“文学的悠长假期”,从中带来对“文学”的多样化理解;在一些动荡年代,文学的魅力不止于美感和想象力。

“学术本以救偏,而迹之所寄,偏亦由生。”陆胤曾援引近代学者章太炎的名言为这门课程作结。其中有些许抱负——着力于“救偏”,总有一些碎片被照亮、被看见,从历史的缝隙中被打捞起来,重新编织成型——但这“本以救偏”之迹,也容易产生新的偏执,唯有在不停的求索思考中,无尽延展。

2000年前后,北大中文系本科生大一入学,有一门必上的大课,即历史学系已故刘浦江教授的“中国古代史”。2001年入读中文系的陆胤也不例外,这门课奠定了他对大学通识教育的最初认识。据学生们回忆,刘老师的“古代史”穿梭古今中外,时而从遥远的史实延展到见闻所及的当下;课堂上一次次“哎又扯远了”,为一届届中文系新生打开了全新的认知世界。

而今站在“大学国文”、“晚清文学与文化”两门通识课的讲台上,徘徊在陆胤脑海中的仍是当年刘浦江老师的气度,这也是陆胤心目中通识课应有的气度。在陆胤看来,好的通识教育不止于积累“知识”,更要涵养“器识”;不必追求面面俱到,却应努力养成一种具有力量与棱角的深刻。如何以不俗的眼光统摄零散的闻见,汇成独到的洞察力和判断力,这是通识教育应该关注的问题。

在中国文化传统中,文学与教育紧密关联,有其独到使命。怀揣着这样的认识,陆胤担任了跨学科项目“教育与文明发展”的导师,在“教育史专题”课程中讲授中国传统教育的历程。在项目师长寄语中,陆胤写道:

无论古今中外,教育或教化的理想都是‘人’的完成,教育思想的演进也是为人目标的演进。愿教学相长,与大家共同探索‘成己成人之学’的古今变迁。

陆胤近年来出版的两部著作《变风变雅:清季民初的诗文、学术与政教》、《国文的创生:清季文学教育与知识衍变》都以“文”与“教”的密切互动为研究基点。回溯百余年前巨变之际,当时人如何梳理文学传统、创生国文学科,一种今昔交融的感受油然而生:

近代以来,各个时期的教育评论家几乎都会异口同声地慨叹学生‘国文水准下降’。这个问题背后有不同时代对于‘国文水准’理解的变化,不可一概而论。与其归咎学生,不如回溯‘国文’的最初缘起,追问这样的问题为什么会被反复提出。

从文学出发触及教化,在文与教、古与今的紧密连结中,求索“成人之学”的境界,是陆胤在教学与研究中始终抱持的愿景。

陆胤所著《国文的创生:清季文学教育与知识衍变》书影

其实,陆胤不属于天生会讲课的那类人,作为学生们口中的“I人”,讲台一开始并非他的舒适区。可贵的是,在很早意识到这一点,并且确立了大学教师为职业方向以后,他就开始有意识地拓展自己性格的背面。读研期间,陆胤曾在外校兼职教过三年对外汉语。那时台下的学生背景年龄各异,甚至还有“叔叔辈”“爷爷辈”的外国友人。初次担当教师角色的陆胤不断叩问自己:“怎样激发不同文化背景学生的共鸣?如何站在一个外来陌生人的角度看自己熟悉的问题?”在这段独特的讲课经历中,“受众意识”烙入陆胤心中,并在此后每一门课程中不断焕发新机。

也是从研究生阶段第一次站上讲台开始,写逐字稿成为陆胤备课过程中的一个环节。先有成稿,念熟之后才能在课堂上自如地讲出来,“先讲对,再讲好”,陆胤始终这么要求自己。这个习惯,大约也受其导师夏晓虹的影响。陆胤一直记得夏晓虹老师当年讲授古代文学史的情景:教案写在绿色的方格稿纸上,讲授辅以细致的板书,传奇演义的大悲大喜、易代之际的创巨痛深、晚清文士的“传世”与“觉世”,都在不动声色间娓娓道来。

2014年秋季学期,陆胤第一次走上北大讲台,开设了一门研究生选修课。他至今还记得那个颤颤巍巍拿着逐字稿讲完的晚上,却在下课时收获了意外的掌声。时近中秋,有位同学送给他一枚食堂买的小月饼。这枚月饼放在办公室没舍得吃,直到长出绿色的霉菌。

2014年第一次在北大上课的结课合影

课堂之外,陆胤指导学生也颇有耐心。“要和学生一同感知痛苦”,这句话让陆胤指导的博士生谢蒙恩印象颇深。

从选题、写作到最后的修改,老师都会很耐心地指导。但老师也会充分尊重我们的自主性,他不会给我们题目,我自己想了题目之后,老师会很细致地分析这个题目能不能写,有没有意义。有时候对于某个问题我感觉自己已经想得很清楚了,但是经过老师一分析,会一下子觉得好像还有很多地方没有想到。

在2023级硕士生郝田田那里,这份细致具像化为word文稿中密密麻麻的修订与批注:“老师会从头到尾、一字不落地读我们的论文,不光在大的问题上给出修改建议,很细小的标点、格式的问题老师也会一一修订。”

给中文系研究生上专业课时,陆胤同样有着师生密切互动的期许。他希望课堂能够成为师生切磋想法、共同精进的工作坊。在“近代文章学”课上,陆胤会基于学生报告调整授课内容,即时呈现一个细小关注点背后完整的研究脉络。不断流变的课堂背后,是经过反复修订、打磨的课件。陆胤相信“教师付出多少,学生就付出多少”,他乐意看到在师生共创的课堂中孕育出未来研究的起点。

有时候我在课堂上讲过的想法,同学先写出来了,我觉得挺有成就感的,这可能也是教学的意义之一。

“士大夫处世可以百为,唯不可俗,俗便不可医也。”二十多年前,陆胤曾在中文系课堂上学到北宋黄庭坚的这句名言。现在,他也多次拿同样的话赠予自己的学生。作为新一代北大传薪者,陆胤珍视北大人的这份“不俗”——不附庸流俗,不人云亦云,不迷失本心。将“不俗”作为一种澄澈的底色,教育贵在有这份本色。

来源 | 北京大学融媒体中心、北京大学中国语言文学系

采写 | 杨宇熙、陈之玉

图片 | 受访者提供

排版 | 王俊晔

责任编辑:王作强

初审 :董承臻

终审 :刘春香 张术秋

版权与免责声明:(1)本网转载内容仅为信息传递,并非商业用途,(2)本网所转载文章内容,并不代表本网观点。 (3)本网转载文章如涉及作品内容、版权等相关问题,请在壹周内通过电子邮件与本网站联系,邮箱:zy91370786qq.com 我们将在第一时间对内容进行删除

Copyright @ 2020 www.zgjyjdw.cn All Rights Reserved

《教育新闻报》官方网站:http://www.zgjyxwb.com

教育监督网 官方网站:http://www.zgjyjdw.cn

广播电视节目制作经营许可证:(京)字第15763号

工信部备案许可证编号:京ICP备15045263号-4

地址:北京石景山区新华社第二工作区