编者按:

2023年9月9日,习近平总书记致信全国优秀教师代表,强调广大教师要树立“躬耕教坛、强国有我”的志向和抱负,弘扬“中国特有的教育家精神”,并把这种精神概括为:心有大我、至诚报国的理想信念,言为士则、行为世范的道德情操,启智润心、因材施教的育人智慧,勤学笃行、求是创新的躬耕态度,乐教爱生、甘于奉献的仁爱之心,胸怀天下、以文化人的弘道追求。

北京师范大学是中国教师教育的排头兵、“四有”好老师的首倡地和“优师计划”的先行地,回望百廿校史,有一批为国家教育事业做出卓越贡献的教育家,他们的高尚精神品质值得我们学习。档案馆(党史研究室、校史研究室)、党委宣传部(新闻中心)联合策划“校史中的卓越教育家”专题,深入阐释和大力弘扬教育家精神,营造追求卓越和上善乐育的校园文化氛围。

黎锦熙(1890-1978),字劭西,湖南湘潭人,是著名的语言文字学家、词典编纂家、文字改革家,也是我国著名的语文教育家。1920年,黎锦熙进入北京高等师范学校工作,此后终身在北师大任教,曾担任中文系主任、文学院院长、教务长等职,并三次执掌北师大校务。黎锦熙从事语言文字教学和研究工作近70年,为国家语文现代化事业作出了卓越贡献。

以国语运动促民族振兴的学术追求

黎锦熙一生从事语言文字的教学与研究,他对语文教育事业的热爱正是源于少年时期的家学熏陶。父亲曾教导他:“中国因语言不统一,故相见直不能接谈,所谓爱国也,团结也,直妄言尔”“能有力以统一全国语音者,其功不在禹下也”。1915年,黎锦熙应北洋政府教育部之聘前往北京,任教科书特约编纂员及文科主任,很快成为“国语运动”的领军人物。

黎锦熙倡导改小学“国文科”为“国语科”。当时所谓的“国文”,指的是“唐宋时代过去的语法和词类”,“国语”则是“现在普通所用活的声音”。他坚决反对在小学语文教材中设置四书五经,力主改文言文为白话文,使“言文一致”,以便普及教育、提升国民素质,这一主张很快以教育部发文的形式得到推行。胡适评价此事认为,“这一道命令,把中国教育的革新,至少提早了二十年”。

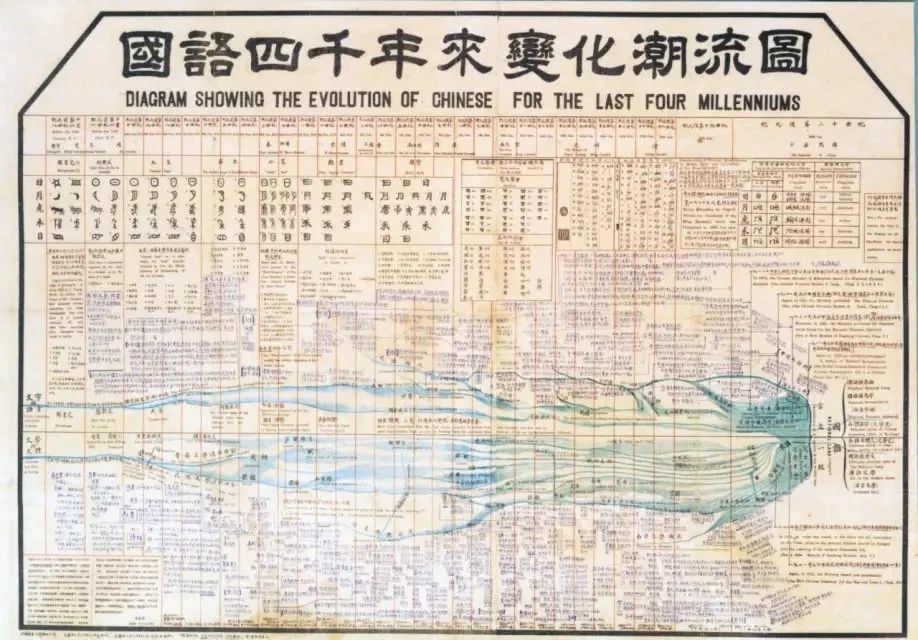

五四新文化运动催生出以白话文代替文言文的文学形态,这场文学革命视白话文为文学的正宗。白话文初兴,尚未形成完备且系统的语法规范,被“国粹派”批评“有文无法”。对此,黎锦煕随即转向白话文语法的探索。1924年《新著国语文法》出版,成为学界公认的现代汉语语法的奠基之作。1926年,黎锦熙编撰的《国语四千年来变化潮流图》 被送往美国费城世界博览会参展,荣获大奖,让世人对源远流长的中华文明惊叹不已。1929年再版时,他补充说明了这幅图的主旨,“还在图中二十世纪一栏,轩然巨波,冲破文言之界,汇成大泽”。这项成果是国语运动中的代表性力作,有力地推动国语运动向前发展。

1929年版《国语四千年来变化潮流图》

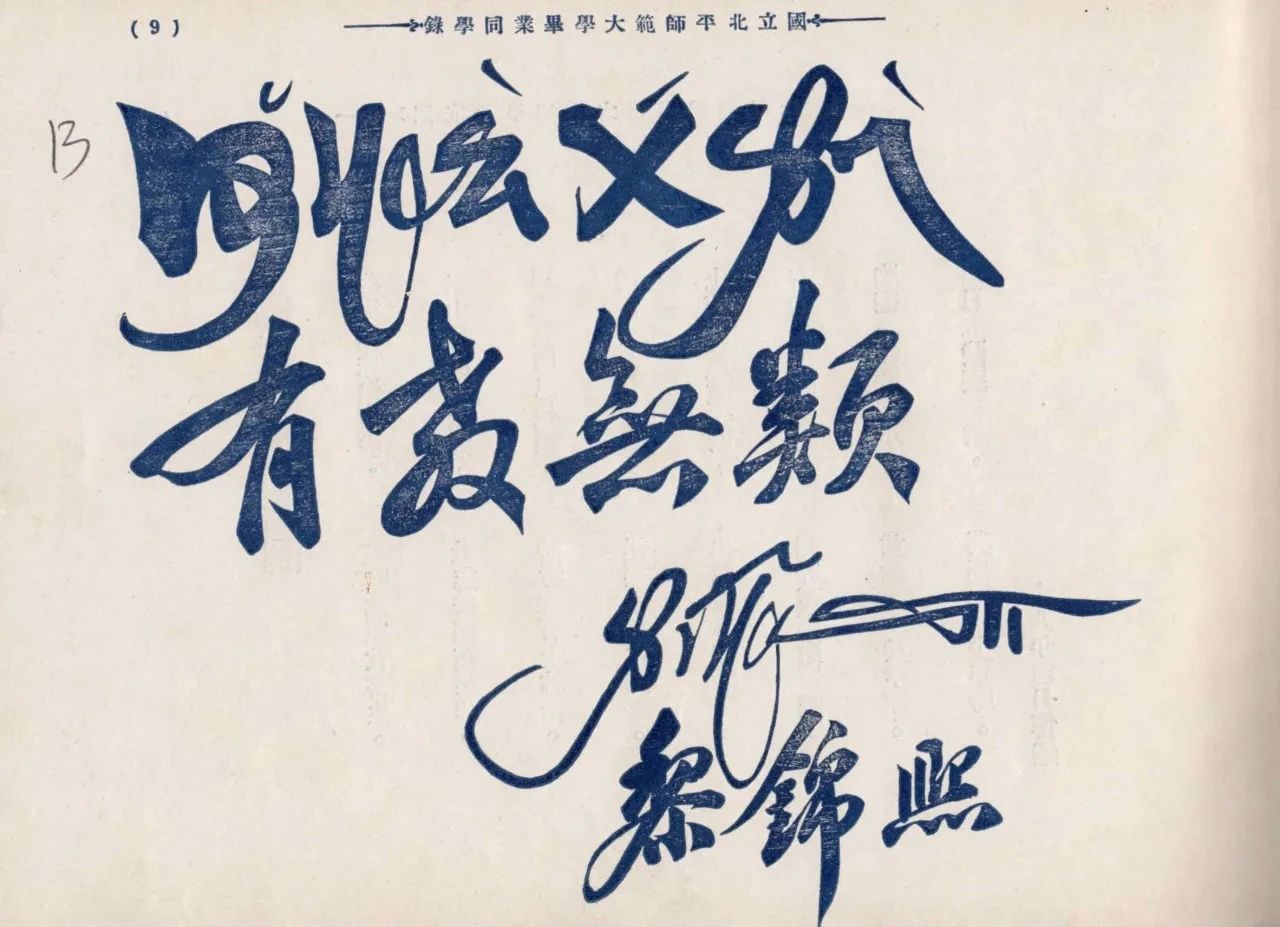

长期以来,繁难的汉字被视为国家文化普及的一大障碍,黎锦煕极力主张汉字改革,推广注音字母。1913年,北京“读音统一会”议定注音字母,这一套字母后来被称为“国音字母第一式”。1922年,黎锦熙与钱玄同等人联署发布“减省现行汉字的笔划”议案,在国语统一筹备会上讨论通过。1923年,他们成立 “国语罗马字拼音研究委员会”研制中国的新文字“国语罗马字”,这是“国音字母第二式”。黎锦熙不仅直接用注音字母来写日记,题词时也常常将其标注在汉字旁。1925年, 黎锦熙与钱玄同又携手创办了《国语周刊》杂志,并以此为阵地宣传汉字改革。

黎锦熙为毕业同学录题词并标注注音符号 (1929年)

上世纪三十年代,黎锦熙将工作重心转向文字改革和扫盲运动,他以诗言志:“漫道正名千载业,且开识字万家盲。”那时他与钱玄同分别担任北平师范大学文学院院长和国文系主任,二人在学术上互补互助、双剑合璧。编撰印刷识字课本和民众读物时,钱负责汉字简体字的选定, 黎负责注音汉字铸印铜模的设计,他们“相期做沮仓”;编撰中国大辞典时,钱主字形与字音,黎主字义与词类,二人相得益彰。抗战期间,有人质疑黎锦熙搞简化汉字于抗战无用,他以“欲启颛愚谋字简”做出回应,通过汉字简化工作祛除愚昧,以谋民族振兴的长远利益。

教育部国语统一筹备委员会第一次年会摄影

后排右1为黎锦熙 (1930年)

抗战后期,黎锦熙坚持推行国语,将目光投向日寇侵略下的台湾,希望用国语教育“唤醒民众”“巩固国防”。1944年,教育部组织增设国语专修科,为国语教育培养人才,黎锦熙任国立西北师范学院国语专修科主任。抗战胜利后,国语推行委员会组织100多名师生前往台湾推行国语,仍是人手不足。黎锦熙又开办“国语讲习讨论会”,动员学生去台湾教国语,涤荡日本长达五十年的语言文化强权统治和奴化教育。他对那些奔赴台湾推行国语的学生寄予厚望,告诉他们“非只教会了国语标准话就完事,还须通过国语教育完成文化的建设和民族的团结,才算尽了国语教育的功能”。

教育部国语讲习所第三期毕业摄影(1921年)

弘通广大、有教无类的师儒风范

黎锦熙先生与毛泽东主席的交往,是学界的一段佳话。1911年,黎锦煕从湖南优级师范学堂史地部毕业,留校担任历史教员。恰逢毛泽东在此求学,二人得以相识。黎锦煕比毛泽东年长3岁,他们的关系可以用亦师亦友来形容。毛泽东在书信中称赞他“弘通广大,最所佩服”,认为他是“可与商量学问,言天下国家大计”的良师挚友。

黎锦煕在语言文字学、语文教育学、历史方志学、辞典编纂学等多个学科领域均有深厚造诣,是一位不折不扣的通人。他在社会中担当多重身份,既是语文教育家,又是政治活动家;既是九三学社的创始人之一,又是中国科学院哲学社会科学学部委员。毛泽东评价他“将‘上衙门’‘下私宅’‘作事’‘读书’支配得那样圆满得当”。

黎锦熙对于师范教育有着独到的见解。他反对师范教育只是造就一些教书匠、管理员、公务员,呼吁不能降低师范专业的标准,要培养师范学生成为通材,能够把广博的常识应用在专精的学术上,使学术社会化。著名语言文字学家郭绍虞评价黎锦熙“专而能通、博而返约”,在近世学者中比较少见。在教育理念上,黎锦煕提倡“知术欲圆,行旨须直”。1947年,他将这句话作为寄语写在毕业生的纪念册上,成为西北师范大学的校训。“知术”之“圆”是知识上的融会贯通;“行旨”之“直”是德行上的正直操守。

黎锦熙崇尚有教无类。他一生致力于教育普及,面向大众开展社会教育。1924年前后,他曾到北京各街市中的平民读书处参观调查,“觉一般儿童仍大感文字难识难记之困苦,而年长者之困苦更倍之”。抗战时期,黎锦熙“寓教民抗战教民建国的生活教育于识字之中”,这种面向全社会的识字教育正是对 “有教无类”教育思想的深刻践行。黎锦熙没有“非英才不教的架子”,对于校外的来信来访者,无论水平高低,都一视同仁。王静如不是北京高师的学生,但是他仰慕先生已久,写信请教学问。黎锦熙不仅很快复信,还约其面谈,借予新书,联同赵元任、钱玄同两位教授一同指导,后来王静如考入清华大学研究院,师从赵元任、陈寅恪等名家。

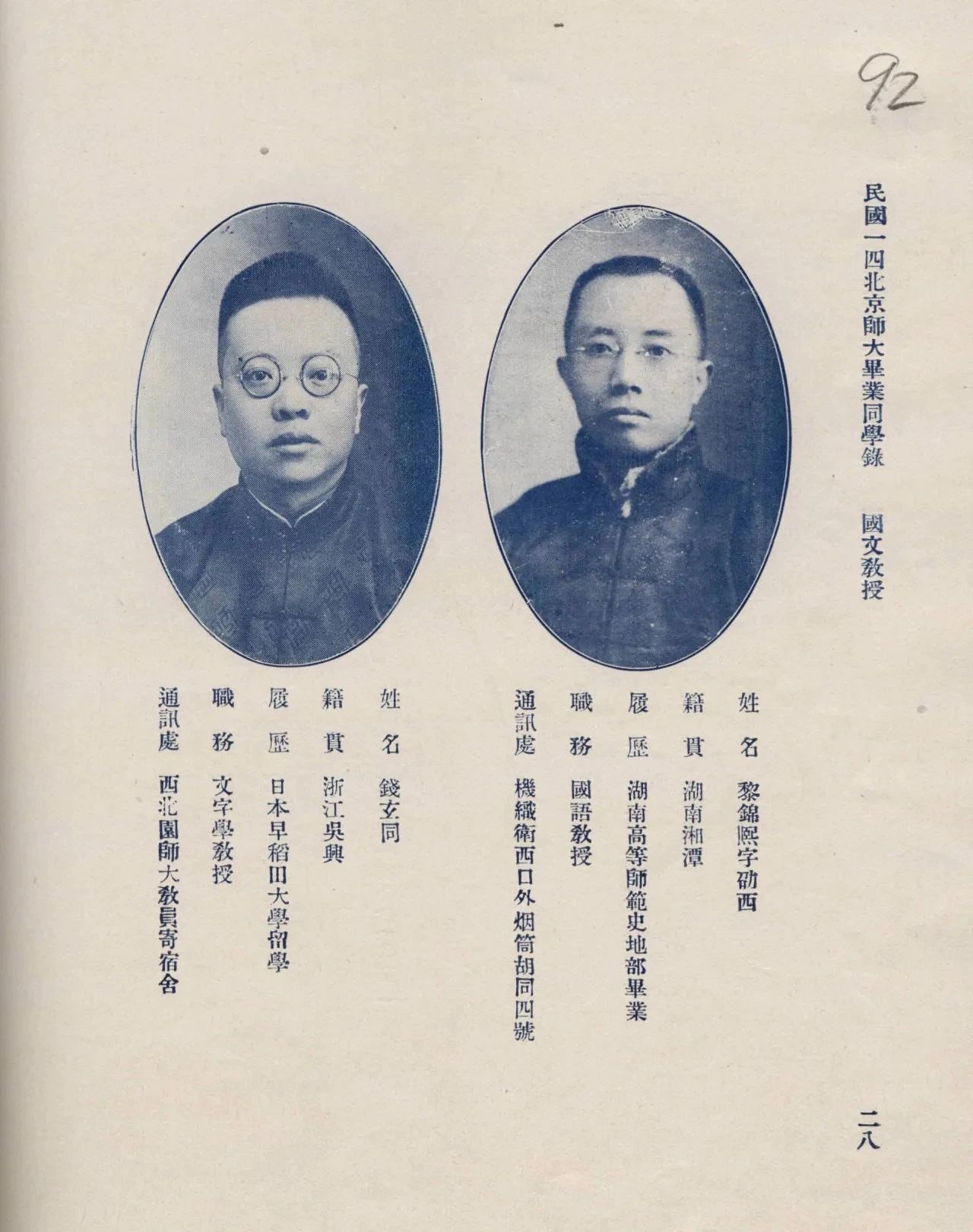

北京师大毕业同学录上黎锦熙、钱玄同的基本信息介绍 (1925年)

任重能背、道远不退的“龟德精神”

黎锦熙把一生奉献给国家语文教育事业,世人最为钦佩他勤恒深耕的长久坚持和说到做到的实干精神。学生梁谷若称赞他“动必有功,处必能久”。

黎锦熙将国语运动的方针及任务归结为“两纲、四目、十件事”,他以此为己任,展望今后的一百年乃至五百年,可谓任重道远。他作《龟德颂》宣言立志并勉励同仁:“任重,能背;道远,不退。快快儿的慢慢走,不睡!”这种“龟德精神”正是黎锦熙立身处事的信条。早年间,黎锦熙曾宣誓“终身文字改革,豁出去了”。八十六岁时再论此事,他用“已拼生涯,豁出去了;何嫌毁誉,满不在乎”总结自己投入了一生的文字改革事业。1928 年,黎锦熙开始担任“中国大辞典编纂处”总主任,“打算给四千年来的语言文字和它所表现的一切文化学术等等结算一个详密的总账”,难度可想而知。但是黎锦熙不惧烦琐,甚至提出了更高的要求:“规模务求大,材料务求多,时间不怕长,理想尽高远,全然学术化”。为了完成这些有益于国家和人民的宏大事务,他心甘情愿地拼尽生涯。有学生问他,人活着读书、干工作到底是为了什么,他的回答是:“为最大多数人谋最大的幸福”。

黎锦熙一生治学勤勉、笔耕不辍。在八十岁诞辰之际,他作诗以自嘲“直把书房当病房,病房未必异书房”“带着沉疴延寿命,拼将余力写文章”。1978年,中国科学院召开语言科学规划座谈会,黎锦熙在病床上坚持口授了《对语言科学规范的几点意见》,真正做到了 “活到老,学习到老,工作到老”,他说:“只要我一息尚存,我就要把全部精力贡献给祖国的语文教育事业!”他撰写的学术论著达700余种,是名副其实的著作等身。学术之外,写日记也是黎锦熙长久坚持的一件事。他从12岁开始直至去世积累了数百本日记,这是他性格坚毅、充满韧性的象征。

80岁的锦熙伏案工作

黎锦熙能够取得如此斐然的成绩,一个很重要的原因就在于他始终秉持安贫乐道、虚极静笃的专注心境。黎锦熙崇尚“吃得菜根,百事可做”的精神意志。他不喜新衣,勤俭节约,总是穿着一件胸前带有大兜的长马甲工作服,兜里装着用来积累资料的卡片、剪刀,心无旁骛地做学问。解放初期全国第一届政协会议向委员发放蓝呢子制服,他精心保管了一辈子,只有重要场合才拿出来穿一穿。他会把学校寄过来的公函封套积攒起来,送回学校重复利用,不浪费一丝一毫。不仅如此,他还私费公用,把花费多年稿酬和薪资在老家湘潭县城为父母养老建设的二层小楼贡献出来作为“大辞典编纂处”的办公场所。对待学生他也从不吝啬,用自己的工资资助学生完成学业。

发扬国族雄风的文化自觉

抗日战争时期,日本为摧毁中国的教育文脉,率先对南开大学进行大规模轰炸,北平各大高校也陷入困境。北平师范大学校长李蒸表示“在北平不能办大学,在别处仍可以办。在那时,组织规模或者不能与现在一样,而生命则无论如何是不会断的”。

为延续师大命脉,服务全民族抗战,学校师生参与组建西北联合大学,辗转“行军”数百里,从西安过秦岭抵达汉中办学。在抗日救亡的民族大义面前,黎锦熙和同仁们以张扬民族精神、砥砺抗战决心为引领,开展战时文化建设。他与许寿裳为艰难困苦中的西北联大撰写校歌:

并序联黉,卅载燕都迥。联辉合耀,文化开秦陇:汉江千里源蟠冢;天山万仞自卑隆。文理导愚蒙;政法倡忠勇;师资树人表;实业拯民穷;健体明医弱者雄。勤,朴,公,诚,校训崇。华夏声威,神州文物,原从西北,化被南东:努力发扬我四千年国族之雄风!

刊载于西北联大校刊上的国立西北联合大学校歌

(1938年)

在抗战的特殊背景下,国与校的联结愈发紧密,文化与精神的对接更加深入。在黎锦熙看来,“藉教育学术之力,努力铸成‘国族’以发扬之”是大学责无旁贷的使命担当。1944年,黎锦熙撰成《国立西北大学校史》。他说:“明乎国史与校史,自知其使命与目的所在。”他希望以“公诚勤朴”的校风去除民族之“贫愚私弱”;以教育学术融合民族之各异,振兴四千年华夏雄风。

西北大后方条件艰苦,但是黎锦熙深感祖国之地大物博,萌发了修县志的想法。他呼吁“文化界中人要真正负起责任来,第一步工作,就在给所在的地方修县志。”他拟定了《城固县志续修工作方案》,以此为蓝本著成 《方志今议》出版,学界将《方志今议》视为我国方志学由传统向现代化演进的一座丰碑。黎锦熙修县志的目的不仅是记录当地的历史文化、风土民情,更重要的是以此为窗口,开展社会教育、文化普及,在潜移默化中增强民族凝聚力,为抗战服务。

黎锦熙重视使学生“深切了解固有文化,并增强其民族意识”,达到“发挥民族精神”,“养成爱国家,爱民族,爱人类之观念”。他主张在专科及大学阶段必修国文,“予以具体的国故知识”。他开设“宋元明学术思想概要”的课程,希望通过传统文化的教育教学“叙述本国文化演进”,“振起民族精神”。据上过这门课的学生张清常所述,黎先生除讲授汉学积弊与宋学盛衰之外,还“巧妙地穿插了两宋的内忧外患,国势衰微的情况”,颇费心思地开展爱国主义教育。

黎锦熙以校歌歌词为毕业同学录题词并标注注音符号

(1941年)

黎锦熙心怀天下、志存高远,毕生致力于国家语文教育事业。他决然地将自己的一生根植于语言文字学这片生僻而深奥的土壤,孜孜不倦地勤勉耕耘,“愿做一只牛,耕人家不暇后顾的这块荒地”,“为最大多数人谋最大的幸福”,这是他作为一名知识分子对国家和民族的深切担当与倾情奉献。他身上所体现的教育家精神如同一座不朽的丰碑,伫立在每一位北师大人的心中,激励着师生勤勉探索,奋勇前行。

相关链接

来源:档案馆(党史研究室、校史研究室)

作者:安美璇、魏书亮

排版:曹维聪

责任编辑:王作强

初审 :董承臻

终审 :刘春香 张术秋

版权与免责声明:(1)本网转载内容仅为信息传递,并非商业用途,(2)本网所转载文章内容,并不代表本网观点。 (3)本网转载文章如涉及作品内容、版权等相关问题,请在壹周内通过电子邮件与本网站联系,邮箱:zy91370786qq.com 我们将在第一时间对内容进行删除

Copyright @ 2020 www.zgjyjdw.cn All Rights Reserved

《教育新闻报》官方网站:http://www.zgjyxwb.com

教育监督网 官方网站:http://www.zgjyjdw.cn

广播电视节目制作经营许可证:(京)字第15763号

工信部备案许可证编号:京ICP备15045263号-4

地址:北京石景山区新华社第二工作区