这是一群普通的人

他们来自北京大学的附属医院

是平日里救死扶伤的白衣天使

这又是一群不普通的人

他们响应党中央号召

义无反顾地来到世界屋脊

用钢铁般的意志和过硬的技术实力

为了群众健康福祉及西藏医疗卫生事业的发展

不懈努力

这更是一件不平凡的事

他们不以山海为远

不以日月为限

党有号召,我有行动

从2015年开始,整整10年

每年七月,北大医学的旗帜

都如约在高原上飘起

前赴后继、压茬交接

持之以恒、孜孜不倦

他们有一个共同的名字——“北医人”

他们也有一种共同的品质——“厚道”

一起走进北京大学医学部

医疗人才“组团式”援藏的故事

“组团式”援藏 北医人在行动

为进一步促进西藏医疗卫生事业的发展,支持西藏医院建设和医疗人才队伍建设,提升西藏的医疗服务能力和管理水平,中共中央组织部、人力资源与社会保障部、国家卫生计生委自2015年开始了医疗人才“组团式”援藏工作。

北京大学医学部对援藏工作高度重视,十年间,共派出十批“组团式”援藏医疗队,来自北大医院、人民医院、北医三院、口腔医院、肿瘤医院的共211名科室骨干进入西藏,涉及多个临床学科、医技科室和管理专业。

十年来,北大医学坚持长期作战、精准帮扶,为西藏自治区人民医院在学科建设、人才培养、医院管理等方面的发展,为守护人民生命健康做出了重要贡献,达到了“培养一批人才,教会一批技术,带动一批学科,造福一方百姓”的目标,让“大病不出藏、小病不出区县”成为现实,队员们不断填补西藏高原医疗技术的空白,用精湛的医疗技术和细致入微的言语传达着祖国和人民对西藏人民的关心关爱。

两位专家见证十年变化

2024年,第十批援藏队员、肿瘤医院消化肿瘤内科袁家佳副主任医师来到拉萨市人民医院。巧的是,十年前,首批援藏队员里,就有和袁家佳同一个科室的医生——主治医师彭智。

同一个科室的两位专家,见证了拉萨市人民医院十年的发展。

十年前,拉萨市人民医院还是“二甲”,医院也只有大内科,没有专门的肿瘤科。援藏期间和之后的时间里,彭智深度参与了医院“创三甲”和设立肿瘤科这两项工作,如今,他们的努力已经开花结果——2018年,拉萨市人民医院成为西藏自治区首家地市级“三级甲等”综合医院,医院也在2023年设立了肿瘤科。

彭智所在的病房以消化内科病人为主,西藏肿瘤发病率中,消化系统肿瘤发病率比较高,且以肝癌和胃癌居多。为了提升消化系统肿瘤的诊疗水平,彭智将多学科诊疗模式(MDT)的理念带了过去,开创了区域肿瘤综合治疗新模式。根据患者的病情,由影像科、病理科、内科、外科等不同科室的专家组建团队,综合考虑放疗、化疗、手术等多种方式,选择最适合患者的治疗方案。

通过日常查房、疑难病例讨论和业务授课,彭智将这种诊疗模式潜移默化地传授给当地医生。2016年,举办了中国医师协会MDT专委会“百城行”——西藏站暨首届西藏肿瘤规范化诊疗培训班,为提升区域肿瘤诊疗专业化水平做出了贡献。此外,北京大学肿瘤医院还和拉萨市人民医院达成了长期的合作,接受当地医生来院进修,远程指导、学术交流等。

拉萨市人民医院肿瘤科的次央大夫是八年前到医院工作的。

她介绍说:“我来的时候,院内的MDT诊疗模式已经常规化了。以前我们只有化疗,药品种类也不多,现在我们有了靶向治疗、免疫治疗,化疗药品也比较齐全了。综合治疗给患者带来了更多获益,更多的患者得到了更为个体化的治疗。”

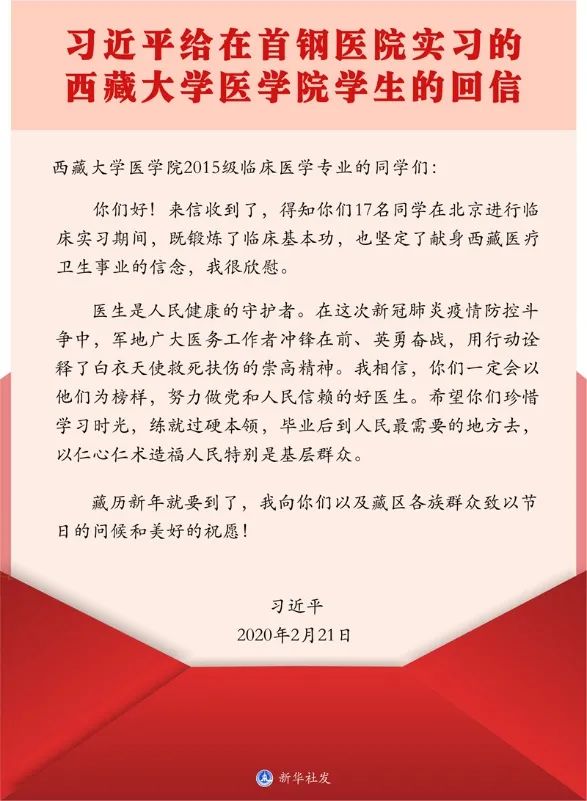

“我教的学生收到了总书记的回信!”

第四批援藏队员、人民医院血液科吕萌在西藏自治区人民医院带教实习生的时候,发现西藏大学医学院的学生普遍临床知识比较欠缺,经过了解之后得知,当地的师资力量薄弱,缺乏临床带教老师,所以老师只能给学生讲述书本上的知识,“藏大医学院的学生毕业之后要服务西藏的基层医疗,他们的能力直接影响到基层的医疗水平,所以我主动申请给孩子们上课”。这个提议得到了积极的响应,吕萌在援藏的一年时间里,承担了藏大医学院临床、全科本科生两个班级共80位同学的理论授课和临床见习。

吕萌在传授知识的同时,也将北大医学的翻转课堂带到了西藏。“我不喜欢站在讲台上讲课,我都是站在孩子们中间,用问题去启发他们,‘同学,你来说说得了白血病应该怎么办?同学,你家里有藏药可以治一治吗?咱们对白血病是要赶尽杀绝,还是要让他放下屠刀,立地成佛?’”

一开始,藏大的学生们比较腼腆,也不太适应这种教学方式,随着吕萌风趣幽默的启发式提问,同学们的积极性也被调动起来了,课堂也变得十分活跃。

除了上课,吕萌也在实习带教的过程中,给学生们介绍医疗援藏的最新进展,对他们进行科普宣教,还鼓励学生们深入挖掘藏药的优势。

吕萌的带教不仅传递了知识,也让藏大的学生们感受到了来自党中央的关心。2019年,吕萌负责授课的教学实验室学生在北京大学首钢医院实习时,给习近平总书记写信,表达对党中央的感激,总书记给予回信鼓励,勉励他们“珍惜学习时光,练就过硬本领,毕业后到人民最需要的地方去,以仁心仁术造福人民特别是基层群众”。

得知这一消息的时候,吕萌既感到意料之外又觉得情理之中:

从我给他们上课开始,他们的视野就已经不一样了,我觉得我给他们种下了一颗种子,让他们有理想和勇气通过自己的努力,让西藏的老百姓过得更好,活得更健康、更有尊严。

最让吕萌欣慰的是,如今这些学生已经顺利地走上了西藏自治区医疗卫生事业的第一线。

他们见过了北京的繁华,还是义无反顾地选择回到藏区最需要他们的工作岗位上,这说明我们的教育理念真正地被他们知行合一地落实在了行动上。

自治区人民医院口腔科“鸟枪换炮”

2020年,西藏自治区人民医院首次向北京大学口腔医院提出“引进口腔修复专家”的请求,北京大学口腔医院修复科副教授、副主任医师陈立响应号召,踏上了援藏之旅。当时的他不会想到,自己会在这里连续工作两年,更不会想到,他将为西藏自治区人民医院做一件大事。

当时的西藏自治区人民医院口腔科条件十分简陋,面积300多平方米,只有10把治疗椅,空间的限制严重制约了科室的发展。正巧当时医院西门外的一排商铺到期回收,医院打算将商铺转化为业务用地,面积为3000余平方米。陈立敏锐地感觉到,这是一个必须抓住的机遇!

“我跟科里的人说,对咱们口腔科来说,这可能是科室近十年、二十年唯一的机会,我们一定要抓住这个机会争取到新的业务空间,对科室进行升级改造,只有这样咱们科室才能有良好的发展,包括发展各亚专科。”

从2021年4月份开始,陈立不断为新的口腔科奔走争取。为此,他写了一份详尽的申请报告,阐述了设立新口腔科的必要性、可行性,甚至出具了非常详尽的空间布局和规划。

我之前从来没开过诊所、也没搞过设计,我找同事和朋友帮我拍了很多照片、找了很多口腔诊所设计图纸,还把拉萨市的口腔诊所几乎跑了个遍。

图纸是陈立用Photoshop一点点画出来的。

“我先画出来再交给拉萨市设计院,因为他们之前没有设计过口腔诊所,要保证他们能把我们的意图最终落实到设计图纸上。”

△诊室设计图

陈立提交的规划十分详细,大到每个科室、手术室如何规划,小到牙椅的朝向、每个设备的功率。

“这个地方位置特别好,离布达拉宫直线距离只有400米,我们都开玩笑说那些房子是‘宫景房’,我在设计牙椅的时候专门让病人在做治疗的时候,可以通过窗户看到布达拉宫,这样他们的心情会更好一些。”

此外,陈立还考虑到了教学培训和科研的需求。

2021年6月,即将结束为期一年的援藏之行时,陈立突然接到西藏自治区人民医院希望他留任一年的消息,“想让我协助医院做好西门商铺的回收及改造工作”,虽然是意料之外,但是陈立觉得:“之前为此规划了很长时间,如果能把规划真正落地,我觉得也挺好的”。就这样,在得到家里和医院的同意之后,陈立留了下来,担任了西藏自治区人民医院副院长,专门负责此项工作。

结束两年的援藏任务回京之后,陈立还持续关注着新楼的最新进展,令人高兴的是,新楼规划了口腔科、皮肤科和中医科三个科室。就在今年6月底,新的口腔科诊室开诊了,“上下两层一共1000多平方米,面积扩大近3倍,牙椅数也是原来的近2倍,基本实现了我当初的规划”。此外,诊室还增加了新的牙科CT、先进的口内扫描仪、数控切削机、烤瓷炉、修复体和导板设计软件等数字化新设备,

原来只能外送到内地义齿加工厂的修复体,如今可以在数字工作室制作完成,不仅提高了效率,还极大地节约了患者的时间和金钱。

7月初,陈立回到西藏自治区人民医院参观新的口腔科,看到自己当初的规划如今成为为藏区百姓服务的现实,得到了患者和医务人员的一致肯定,他感到十分自豪。

作为西藏自治区人民医院口腔科的第一位援藏专家,陈立相继被评为第九批援藏先进个人、西藏自治区人民医院优秀共产党员、优秀党务工作者、优秀援藏专家,被聘为终身客座教授、第七批“组团式”援藏医疗人才首席专家。

自治区年龄最小的儿童白内障手术患者重见光明

2022年8月4日,北医三院眼科副主任医师范翔作为第八批援藏队员进藏,他的手上有一份特殊的礼物——由北京大学常务副校长、医学部主任乔杰亲自封装的录取通知书和题写了“脚下有路,肩上有责,心中有爱,身上有光”的《医学的温度》。受学校的嘱托,范翔将这份珍贵的礼物交给了以优异的成绩被北京大学临床医学(八年制)专业录取的藏族考生平措旺扎。

平措走出高原,范翔走进西藏,皆缘于医学的魅力。儿时的平措曾因眼疾,数次到内地求医。辗转数千公里求医问药的经历,让他认识到发展西藏医疗卫生事业的重要。在西藏的两年里,眼科专家范翔则用自己精湛的技术,为提高西藏眼科青光眼诊治与儿童防盲水平做出了贡献。

2024年3月1日,范翔的诊室内迎来了一位等候多时的特殊患者——只有7个月大的小欧珠(化名)。此前,小欧珠被诊断为双眼先天性白内障,由于月龄小,在高原接受全身麻醉手术风险大,家长决定等他满6个月、体重达到8kg时再进行手术。

鉴于小欧珠是西藏自治区年龄最小的儿童白内障手术患者,范翔从北京大学第三医院眼科获得了充分的技术支持。此外,他还申请多学科合作诊疗,邀请北京大学人民医院麻醉科专家闫琦和北京大学第一医院儿童医学中心专家刘晓宇一同诊治并制定了周密的手术方案。

范翔综合权衡小欧珠的麻醉风险、就诊难度以及眼部情况,向家长充分说明风险和益处,拟在同一天内即时连续行双眼超微创白内障截囊吸取、囊膜中央切除、前部玻璃体切除的三联四级手术,并在围手术期对双眼使用完全独立的2套手术用品,减少双眼同时发生并发症的风险。

经过充分的术前准备,小欧珠于3月7日接受了手术。范翔主刀,通过一个仅0.4mm的超微创切口,清除病灶,打开小欧珠眼睛的光学通路。手术历时15分钟,顺利完成,并且无需缝合,避免后续再次手术拆线。

次日复查时,小欧珠的眼压正常,没有出现手术并发症,双眼已经能够追物,家长激动地和医务人员说:“孩子能跟我们互动啦!”3月12日,小欧珠顺利出院。

范翔和医疗团队为小欧珠制定了详细的后续治疗计划,进行配镜矫治,锻炼大运动与精细动作。今年7月底,小欧珠将再次手术,植入人工晶状体,进一步提高视力。到那时,小欧珠也能像其他小朋友一样感知自己的“睛彩”人生了。

“没有师父就没有今天的我”

在西藏,第九批援藏队员北大医院骨科副主任医师张道俭在带领团队创下西藏医疗史上多个“首例”的同时,不忘“授人以鱼不如授人以渔”的道理。每周一上午全科大查房,他同大家一起讨论患者病情,制定手术方案;每周一次的全科继续教育讲课,他为大家传授理论知识和临床经验;他推动建立的“手术复盘制度”让每台手术都成为教学案例,帮助当地医生在《西藏科技》等期刊发表多篇论文,真正实现了“输血”向“造血”的跨越。

此外,张道俭还重点帮助科室医师开展个人新技术,提高他们的临床手术技能。藏族小伙子吉米格桑成为了张道俭的徒弟。吉米格桑毕业于西安交通大学医学院,在华西医院接受了三年的住院医规培,回到医院在骨关节外科刚工作一年。

刚开始,吉米格桑作为病房的一线大夫在手术室中只能担任二助,学习的机会和动手的机会并不多。后来,由于骨科床位数增加,大夫人数更显不足,西藏自治区人民医院骨科彭超主任打电话给张道俭,希望他能够带一个组,

“一般来说,援藏大夫是不进组、不值班的,但是当时缺人,我觉得别的同事值班都挺辛苦的,我如果能带一组,这样能让大家值班间隔多一天,能有效缓解病房工作压力,于是我就同意了。”

因为吉米格桑聪明又好学,张道俭就和他组成了一组,吉米格桑也因此有了更多的学习机会。

吉米格桑成长地很快,从手术的二助到一助,再到后来在张道俭的指导下主刀进行手术,只用了短短几个月的时间。后来,吉米格桑能够独立完成全膝关节置换术、单髁关节置换术、关节镜下半月板部分切除术等手术,更斩获了西藏自治区人民医院“师带徒二等奖”。吉米格桑第一时间给师父打电话告知了这个好消息并表示感谢。

对此,张道俭说:“第一年做大夫能达到这个水平确实不容易,他赶上了好机会,西藏那边缺人,他又很有想法,喜欢这个专业,自学了很多东西,知识储备很丰富,这是他自己努力的结果。”

但是吉米格桑知道,“没有师父的培养,我肯定拿不了什么奖”。

△张道俭(左)和徒弟吉米格桑

在一年的时间里,吉米格桑跟着师父出门诊,上手术,不仅在专业技能方面进步显著,也学会了关节外科常见病的诊疗思路,学会了阅读文献、撰写文章,培养了独立思考的习惯。

“师父是一位医术精湛、诲人不倦的老师,他不仅专业能力过硬,更重要的是愿意倾囊相授,对我既严格又耐心,让我成长为一名真正的关节外科医生。”

张道俭也因个人优异的援藏表现,荣获西藏自治区人民医院2024年度优秀共产党员、北大医院2024年度最美员工的荣誉。

不忘初心,方得始终。北京大学各附属医院援藏医疗队以坚定不移、携手同心、科学管理、睿智务实的实际举措,因地制宜、循序渐进地稳步实施和扎实推进各项工作,奏响了一曲融入西藏、服务西藏、惠及西藏、发展西藏的新乐章,推动北大医学医疗人才“组团式”援藏工作向纵深发展,也用“厚道”精神浇灌出了高原上美丽而富有生机的格桑花。

来源 | 北京大学融媒体中心、北京大学医学部

责任编辑:王作强

初审 :董承臻

终审 :刘春香 张术秋

版权与免责声明:(1)本网转载内容仅为信息传递,并非商业用途,(2)本网所转载文章内容,并不代表本网观点。 (3)本网转载文章如涉及作品内容、版权等相关问题,请在壹周内通过电子邮件与本网站联系,邮箱:zy91370786qq.com 我们将在第一时间对内容进行删除

Copyright @ 2020 www.zgjyjdw.cn All Rights Reserved

《教育新闻报》官方网站:http://www.zgjyxwb.com

教育监督网 官方网站:http://www.zgjyjdw.cn

广播电视节目制作经营许可证:(京)字第15763号

工信部备案许可证编号:京ICP备15045263号-4

地址:北京石景山区新华社第二工作区