今天凌晨

《自然》(Nature)上线多篇论文

北京大学三项成果同时在线发表

上演“帽子戏法”

化学与分子工程学院陈鹏教授团队和

生命科学学院伊成器教授团队合作成果

可编程假尿苷编辑与解码实现RNA密码子扩展

化学与分子工程学院马丁教授团队和

中国科学院大连化物所徐舒涛研究员团队合作成果

正交转化技术破解真实混合废塑料高值化回收难题

化学与分子工程学院雷晓光教授团队和

中国科学院动物研究所康乐教授团队合作成果

解码蝗虫体内聚集信息素生物合成

与关键反应酶

包括最新上线的三篇文章在内

今年以来,北大已在

Nature、Science、Cell三大国际顶尖刊物(CNS)上

共计发表了38篇成果

交出了优异的科技创新年“上半年答卷”

上下滑动,查看此前发表的35篇成果

发表日期:2025/1/9

通讯作者:周欢萍、张艳锋

院系:材料科学与工程学院

题目:Wafer-scale monolayer MoS2 film integration for stable, efficient perovskite solar cells

发表日期:2025/1/15

通讯作者:庞全全

院系:材料科学与工程学院

题目:All-solid-state Li–S batteries with fast solid–solid sulfur reaction

发表日期:2025/1/16

通讯作者:徐成冉

院系:基础医学院

题目:Spatiotemporal and genetic cell lineage tracing of endodermal organogenesis at single-cell resolution

发表日期:2025/1/8

通讯作者:刘雄军

院系:物理学院

题目:Two-dimensional non-Hermitian skin effect in an ultracold Fermi gas

发表日期:2025/1/16

通讯作者:周欢萍

院系:材料科学与工程学院

题目:Nonalloyed α-phase formamidinium lead triiodide solar cells through iodine intercalation

发表日期:2025/1/22

通讯作者:魏文胜

院系:生命科学学院

题目:Precise modelling of mitochondrial diseases using optimized mitoBEs

发表日期:2025/2/12

通讯作者:马丁

院系:化学与分子工程学院

题目:Shielding Pt/γ-Mo2N by inert nano-overlays enables stable H2 production

发表日期:2025/2/12

通讯作者:李毓龙

院系:生命科学学院

题目:Topological segregation of stress sensors along the gut crypt–villus axis

发表日期:2025/2/13

通讯作者:马丁

院系:化学与分子工程学院

题目:Thermal catalytic reforming for hydrogen production with zero CO2 emission

发表日期:2025/2/19

通讯作者:李龙、高宁、宋晨

院系:生命科学学院、前沿交叉学科研究院

题目:SecY translocon chaperones protein folding during membrane protein insertion

发表日期:2025/2/19

通讯作者:王剑威、龚旗煌

院系:物理学院

题目:Continuous-variable multipartite entanglement in an integrated microcomb

发表日期:2025/2/26

通讯作者:孙庆丰

院系:物理学院

题目:Orbital hybridization in graphene-based artificial atoms

发表日期:2025/2/26

通讯作者:何爱彬

院系:未来技术学院

题目:Genome-coverage single-cell histone modifications for embryo lineage tracing

发表日期:2025/2/28

通讯作者:雷晓光

院系:化学与分子工程学院

题目:A widespread plant defense compound disarms bacterial type III injectisome assembly

发表日期:2025/3/7

通讯作者:焦宁

院系:药学院

题目:Catalytic remodeling of complex alkenes to oxonitriles through C=C double bond deconstruction

发表日期:2025/3/7

通讯作者:孔炜、孙金鹏、姜长涛

院系:基础医学院

题目:Sensing ceramides by CYSLTR2 and P2RY6 to aggravate atherosclerosis

发表日期:2025/3/12

通讯作者:白洋

院系:生命科学学院

题目:Crop root bacterial and viral genomes reveal unexplored species and microbiome patterns

发表日期:2025/3/12

通讯作者:李毅

院系:生命科学学院

题目:Perception of viral infections and initiation of antiviral defence in rice

发表日期:2025/3/26

通讯作者:张泽民

院系:生物医学前沿创新中心

题目:A single-cell atlas reveals immune heterogeneity in anti-PD-1-treated non-small cell lung cancer

发表日期:2025/3/28

通讯作者:汤富酬

院系:生物医学前沿创新中心

题目:Chromatin Accessibility Landscape of Mouse Early Embryos Revealed by Single-cell NanoATAC-seq2

发表日期:2025/3/21

通讯作者:王少鹏

院系:城市与环境学院

题目:Unifying spatial scaling laws of biodiversity and ecosystem stability

发表日期:2025/4/14

通讯作者:瞿礼嘉、钟声

院系:生命科学学院

题目:A two-step self-pollination mechanism maximizes fertility in Brassicaceae

发表日期:2025/4/21

通讯作者:黄建永

院系:工学院

题目:Tissue geometry spatiotemporally drives bacterial infections

发表日期:2025/4/22

通讯作者:白洋

院系:生命科学学院

题目:Root microbiota regulates tiller number in rice

发表日期:2025/4/30

通讯作者:李默

院系:北京大学第三医院

题目:A battery-free nanofluidic intracellular delivery patch for internal organs

发表日期:2025/5/1

通讯作者:姜长涛、乔杰、庞艳莉、汪锴

院系:基础医学院

题目:A symbiotic filamentous gut fungus ameliorates MASH via a secondary metabolite–CerS6–ceramide axis

发表日期:2025/5/7

通讯作者:彭书时

院系:城市与环境学院

题目:Trends in the seasonal amplitude of atmospheric methane

发表日期:2025/5/27

通讯作者:陈鹏、王初

院系:化学与分子工程学院

题目:Machine-learning-assisted universal protein activation in living mice

发表日期:2025/5/28

通讯作者:张泽民

院系:生物医学前沿创新中心

题目:Cross-tissue multicellular coordination and its rewiring in cancer

发表日期:2025/5/28

通讯作者:裴坚

院系:化学与分子工程学院

题目:Light-triggered regionally controlled n-doping of organic semiconductors

发表日期:2025/5/29

通讯作者:姜长涛、庞艳莉、纪立农

院系:基础医学院

题目:A microbial amino-acid-conjugated bile acid, tryptophan-cholic acid, improves glucose homeostasis via the orphan receptor MRGPRE

发表日期:2025/6/4

通讯作者:宁超、张海、黄岩谊、庞玉宏

院系:考古文博学院、生物医学前沿创新中心

题目:Ancient DNA reveals a two-clanned matrilineal community in Neolithic China

发表日期:2025/6/5

通讯作者:李毓龙

院系:生命科学学院

题目:In vivo multiplex imaging of dynamic neurochemical networks with designed far-red dopamine sensors

发表日期:2025/6/11

通讯作者:杜江辉

院系:地球与空间科学学院

题目:Abyssal seafloor as a key driver of ocean trace-metal biogeochemical cycles

发表日期:2025/6/11

通讯作者:高鹏

院系:物理学院

题目:Probing phonon transport dynamics across an interface by electron microscopy

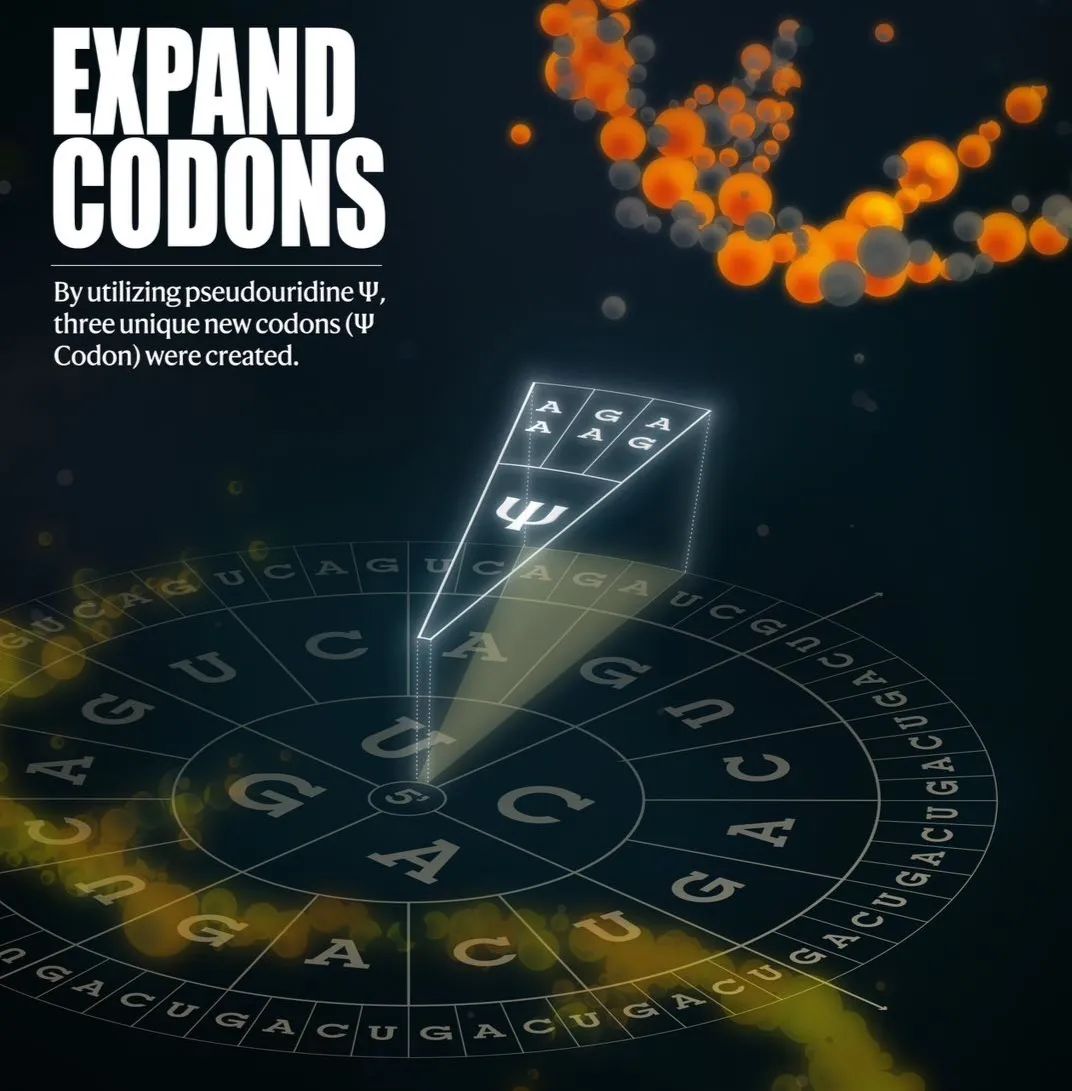

生命如同一台精密的生物计算机,其核心编程语言由DNA中的64组密码子构成,这些遗传密码指导细胞利用氨基酸合成蛋白质。但这一系统存在着天然的“语法局限”,只能编码20种标准氨基酸。如果能打破这一壁垒,人类将开启生命编程的新维度,生物医学领域也将迎来革命性的转变与升级。

北京大学陈鹏与伊成器团队在Nature发表的研究成果突破了这一限制,研究团队利用RNA修饰技术,首次成功构建并解码了三种新型人工密码子,建立可编程的RNA密码子扩展系统(RCE),拓展了生命系统的设计空间。

研究团队聚焦于RNA的假尿苷(Ψ)修饰技术,用Ψ作为“分子标签”修饰终止密码子UGA,创造出新型人工密码子ΨGA。他们还设计出ΨGA的专用tRNA“翻译器”(ΨGA-tRNAPyl),使细胞能够按照新密码的指令,合成含有非天然氨基酸的蛋白质。为验证技术的可靠性,团队从RNA修饰、翻译过程和最终蛋白产物三个层面进行了严格校验,结果显示系统错误率近乎于零。

团队并没有止步于此,他们进一步开发出ΨAA、ΨAG密码子及其对应的tRNA“翻译器”,使三种新型密码子如同独立运行的“子程序”,在细胞内并行不悖。这一技术不仅能高效插入非天然氨基酸,还能为蛋白质安装“功能遥控器”。例如,在抑癌蛋白p53中插入特定的“分子标签”,即可精确调控其进入细胞核的时机,为癌症治疗提供新思路。

这项研究突破了天然遗传密码的限制,重构生命信息处理原件,建立了具有高度特异性的遗传密码扩展系统,实现了蛋白质在细胞内的“精准定制”,为合成生物学和精准医学提供了强大的工具平台。未来,该技术有望成为设计人工生命系统的基石,推动新型生物疗法的开发,为疾病治疗开辟全新路径。

塑料制品在人类的生产生活中无处不在。塑料是强度高稳定性好的材料,但当它成为废弃物时,耐久性强不易降解则让其变成了白色垃圾,同时也浪费其中蕴藏的碳资源。

当前,处理塑料废弃物的常见手段包括掩埋、焚烧和化学转化等。其中,化学转化可以比较好的“变废为宝”,但却面临着能处理的塑料种类单一的困境。

北京大学马丁教授团队在Nature发表的最新成果,提出了一种“基于核磁共振识别下的真实混合废塑料正交转化策略”。真实的塑料废弃物大多都是不同种类的塑料混杂,马丁教授团队运用核磁共振手段识别出真实塑料中所包含的不同的化学结构,进而有针对性地设计出包含多个步骤的化学反应路径,形成了完备的识别和转化路线。

Nature同期发文评论 “该成果是应对全球年产巨量塑料问题的重要进展。”

研究团队以20克来自人类生活的真实混合塑料废弃物样品为例,成功实现正交分级转化,获得了多种高值化学品,包括重要化工原料及医药中间体,以及燃油产品,大幅提升废弃塑料资源化的经济性与环境效益。

此外,团队的进一步研究显示,这一策略适配多种真实废弃物样本,它对来自日常生活、石化企业、汽车维修、纺织工业等不同来源的包含印刷颜料、染色剂、增塑剂、生物质等杂质的各种复杂真实塑料废弃物样品同样适用。

未来,团队将围绕正交转化策略,系统评估工艺能耗、碳排放、回收效率及生命周期环境效应,持续优化工艺体系,助力塑料资源化技术向高值化、低碳化、循环化方向升级,切实服务国家双碳战略与全球可持续发展目标。

马丁教授团队表示:

在自然界中,许多昆虫会产生和分泌不同的信息素,这些信息素是昆虫种内和种间通讯的 “化学语言”,调控着昆虫的活动与繁衍。

蝗灾是世界性的灾变,大量的蝗虫会吞食禾田,使农产品完全遭到破坏,造成严重的经济损失并引发饥荒。

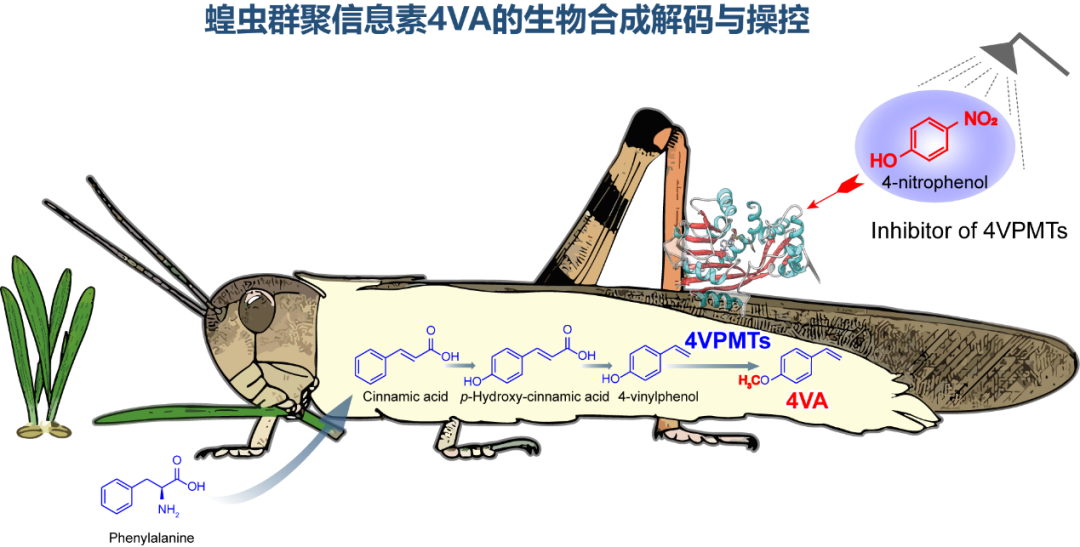

蝗虫释放的4-乙烯基苯甲醚(4VA)就是一种特殊的信息素,它像“集结号”一样诱导蝗虫聚集。因此,4VA的浓度越高,蝗虫越容易群聚成灾。

北京大学雷晓光团队与中国科学院动物研究所康乐团队合作,在Nature发表的研究成果,首次解析了4VA的完整生物合成途径。

《自然》杂志以“Proof of principle for new locust-control strategy”为标题对该科学突破做了专题新闻报道,提出通过抑制蝗虫聚集信息素生物合成是害虫防止的全新策略。

蝗虫以植物中的苯丙氨酸为原料,经过肠道加工、血液运输、体外释放三个步骤产生4VA。在合成过程中发挥关键作用的核心“操控者”,是两种甲基转移酶——4VPMT1和4VPMT2。随着蝗虫密度的增加,这两种酶也会变得异常活跃,将中间产物快速转化为具有挥发性的4VA。

△蝗虫群聚信息素4VA的生物合成解码与操控

通过蛋白晶体结构解析和动力学模拟、定点突变等一系列手段,研究团队不仅解析了这两种酶的工作机制,还精准锁定了它们的活性位点。基于这一突破性的发现,研究人员设计和筛选出了小分子抑制剂4-硝基苯酚(4NP)。实验证明,无论是注射还是喷洒,微量4NP即可显著抑制信息素4VA的合成。更令人惊奇的是,接触4NP的蝗虫群体会迅速“解散队伍”,从密集群居模式回归散居状态。

这项研究不仅破解了蝗虫4VA合成路径的分子奥秘,更开创了通过靶向调控信息素来干预害虫行为的新策略。相比于传统农药的“无差别攻击”,这种“信息素精准防控”的新策略更加环保高效。未来,团队将进一步优化技术体系,推动这项成果走向实际应用,为保障粮食安全、守护生态环境与人类健康提供科学可行的绿色防控范式。

从生命密码的重编,到废弃塑料的解析,再到蝗虫暗号的破译与关闭,每一篇成果都凝聚着研究者们对未知的执着追问与对创新的不懈追求。科研之路从无坦途,每一次突破的背后,是无数次的实验、失败与再出发。北大科研人以严谨的科学态度和跨学科的协作精神,不断探索前沿理论、直面现实挑战,在科技创新的疆域中坚定前行。

来源 | 北京大学融媒体中心、北京大学科学研究部、北京大学化学与分子工程学院

编辑 | 王烁

排版 | 史童月

责编 | 曹梦瑶

<<左右滑动查看栏目>>

责任编辑:王作强

初审 :董承臻

终审 :刘春香 张术秋

版权与免责声明:(1)本网转载内容仅为信息传递,并非商业用途,(2)本网所转载文章内容,并不代表本网观点。 (3)本网转载文章如涉及作品内容、版权等相关问题,请在壹周内通过电子邮件与本网站联系,邮箱:zy91370786qq.com 我们将在第一时间对内容进行删除

Copyright @ 2020 www.zgjyjdw.cn All Rights Reserved

《教育新闻报》官方网站:http://www.zgjyxwb.com

教育监督网 官方网站:http://www.zgjyjdw.cn

广播电视节目制作经营许可证:(京)字第15763号

工信部备案许可证编号:京ICP备15045263号-4

地址:北京石景山区新华社第二工作区