如果不是初一那年在讲台上遇见来自中国海洋大学研究生支教团的老师,范清秋或许不会那么早相信——原来梦想,真的可以从别人的话语里,跑进自己的心里。

六年前,她还在家乡云南巍山的文华中学读书,那是一所坐落于西南边陲小镇的学校,这也许已是镇上最显眼、最现代化的建筑,却仍能清晰看见经济滞后与教育资源匮乏留下的痕迹。楼体斑驳、设施陈旧,很多实验只能从老师口中了解……校园里的每一个角落,都写满了教学资源的短缺。

正是在这片土地上,一群来自中国海洋大学的学生,以支教老师的身份走进了孩子们的世界,为范清秋略显黯淡的日常“投下了一束光”。他们讲述的远在青岛的中国海大,有樱花大道、有临海图书馆,有她从未见过的海。海大之名,从此在她心里生了根,发了芽。

六年后,中国海洋大学的新生报到日,她以中国海洋大学药学专业新生的身份,接受我们的采访,声音温柔却有力,讲述着一个关于“光”如何被接住、又如何将其传递下去的故事。

“他们像一束光,照亮了我整个中学时代”

范清秋仍清晰地记得,支教老师站在讲台上的样子。“他们不以‘老师’自居,反而更像朋友,真诚、平等地倾听我们。”这种不同于传统的教学方式,让她第一次感受到“被看见”的温暖。

而当老师提起中国海洋大学,她的人生第一次被具象的远方深深触动。“从小生长在云南的我从未看过海,有关海洋的事物一下子让我提起兴趣。”老师们口中浪漫梦幻的樱花雨、落日熔金铺满海面、幸福隆重的集体婚礼……这些美好的意象悄悄编织着一个真实的梦,无数次出现在她的脑海里。在深夜挑灯时,在孤独无人处,在她每一个需要力量、需要光亮的时刻。

但这束光亮,并不只在那些生动的讲述里,更在于支教团成员离去之后,长久地照亮着一个女孩独自跋涉的路。

范清秋的中学时代并不轻松。成绩起伏、压力倍增、自我怀疑……每当她放下笔、低下头的时候,总会想起那些支教老师:“他们身上有一种积极向上、乐观开朗、永不言弃的精神。”范清秋说,“他们告诉我不要因为一次失败就放弃。”这样的精神,成为一种陪伴,更成为一种内生的力量,让她在奋斗的道路上不再孤单,也不再缺乏勇气。

“找到坚持的意义”

王译萍,中国海洋大学第21届研究生支教团云南服务队队长,也是当年范清秋的支教老师。2019年8月,她和队友们跨越3000多公里,从青岛来到云南巍山文华中学,开启了为期一年的支教时光。

作为范清秋所在班级的副班主任和信息技术老师,王译萍面对的是一群对电脑操作极其陌生的孩子。她没有止步于基础教学,而是敏锐地将课堂与孩子们的兴趣相连:用Word制作明星卡教学排版,借歌词讲解分栏操作,以证件照处理引入photoshop……

“谁说山里的孩子一定落后呢?在课堂上,他们认真地接收着外来的一切,就像黑暗中看到一点点的光都愿意去追寻。而我有幸成为这一点点的光亮,是多么幸福。”王译萍说道。

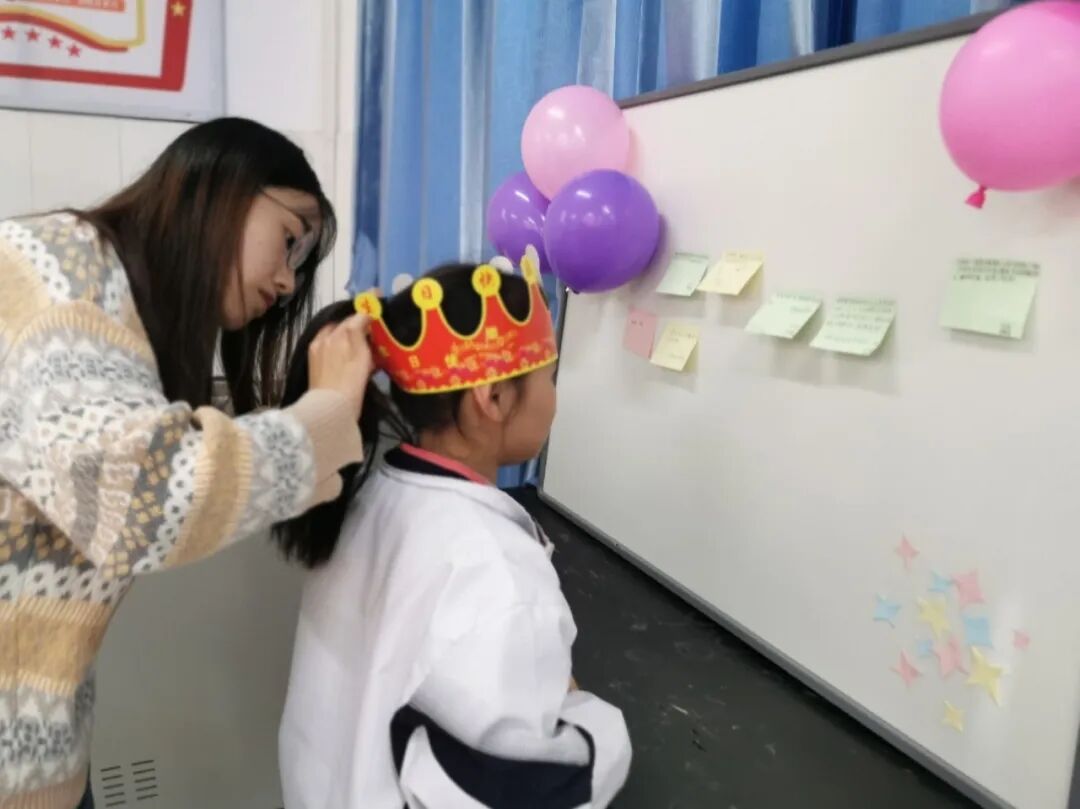

看着孩子们的进步,王译萍找到了坚持的意义。这份坚持,更体现在她对孩子们心灵的守护上。“老师,你对我们真好。”这句真诚倾诉背后,是她无数次倾听、回信的努力。她深知留守儿童内心那份因为“封闭”产生的孤独,明白远行父母的无奈与隔代沟通的鸿沟。于是,“解忧信箱”“云端有信海上来”、留守儿童集体生日会……支教团成员创造一切可能的方式,只为“哪怕只会为孩子们带来一点点改变”。

“支教结束后,我还和很多学生保持着联系。”王译萍说,“最开心的是今年暑假范清秋给我报喜说她被海大录取了……那一刻我感觉支教的意义听到了回响,‘一朵云真的推动了另一朵云’!”开学报到日,她带着范清秋走过自己曾走过十年的校园路,回忆着六年前的初识。

范清秋(左)与王译萍

“我也想成为别人的光”

范清秋选择药学,并不是偶然。

“中国海洋大学的海洋药学很有特色,是山东省品牌专业和教育部高等学校特色专业。拥有药学一级学科博士学位和硕士学位授予权。”她语气坚定、方向明确,“我也希望将来能运用所学知识去帮助和回馈更多的人。”她知道光该照向哪里,那是源于被照亮过的深刻体悟。

如今,范清秋真的踏入这座幻想过无数次的校园,她发现海大园比描述中的更美丽,那份美、那浓重的学术氛围,“如诗如画,一如当年”。

她期待在大学里“广泛学习、勇于实践、行稳致远”,也坦言身份转变带给她的不仅是喜悦,更是一份沉甸甸的责任:“我要不止于‘学好专业’,更追求‘学以致用、实现价值’;不止于‘多交朋友’,更渴望‘彼此互助成长’。”她说得如此清晰坚定,仿佛早已为这场成长做好准备。

当被问及是否愿意像当年的老师一样,加入支教团,回到家乡那样的地方,她说:“想过。因为支教老师像光一样照进我的生活,我也想成为别人的光。”只有被照亮过的人,才更明白该怎样去点燃别人心里的一束光。范清秋同学的选择,是一种温暖的“回报”,更是一种庄严的“接续”——接续那束曾在文华中学教室亮起的光,接续那份“海纳百川,取则行远”的精神薪火。

范清秋的故事,始于一个山村教室的讲台,成于一片海边的校园,却并未止步于此。

这份照亮与重逢的故事背后,是中国海洋大学研究生支教团二十四年来的温暖坚守与接力传承,352名海大青年学子的足迹遍布贵州、西藏、云南3省区的十所学校,给大山深处和雪域高原的孩子带去新知识,为他们点亮梦想与希望的灯火。

一届又一届研究生支教团志愿者秉承“海纳百川,取则行远”的校训精神,跨越山海,奔赴西部,将青春时光奉献给山区深处,在西部地区基础教育、乡村振兴、扶贫济困、文化建设的最前线,以知识启迪智慧,用陪伴温暖心灵,续写山海情深的故事。

Copyright @ 2020 www.zgjyjdw.cn All Rights Reserved

《教育新闻报》官方网站:http://www.zgjyxwb.com

教育监督网 官方网站:http://www.zgjyjdw.cn

广播电视节目制作经营许可证:(京)字第15763号

工信部备案许可证编号:京ICP备15045263号-4

地址:北京石景山区新华社第二工作区