习近平总书记深刻指出,“广大青年要怀抱梦想又脚踏实地,敢想敢为又善作善成,立志做有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的新时代好青年,让青春在全面建设社会主义现代化国家的火热实践中绽放绚丽之花。”

在西南政法大学建校75周年之际,学校设立青年西部强国行暨校史育人大型调研实践项目。2025年,全校选拔组建了75个学生团队,前往西部12个省区市,寻访长期扎根基层一线的西政校友,率先启动“青年西部强国行暨西部校友寻访”专项调研,并形成《青年西部强国行》系列报道。这些报道的独特价值,不仅仅在于记录西政校友的个体命运,更在于通过这场“行走的思政课”,折射出西政对“为谁培养人,培养什么样的人,怎样培养人”这一根本问题的时代应答。

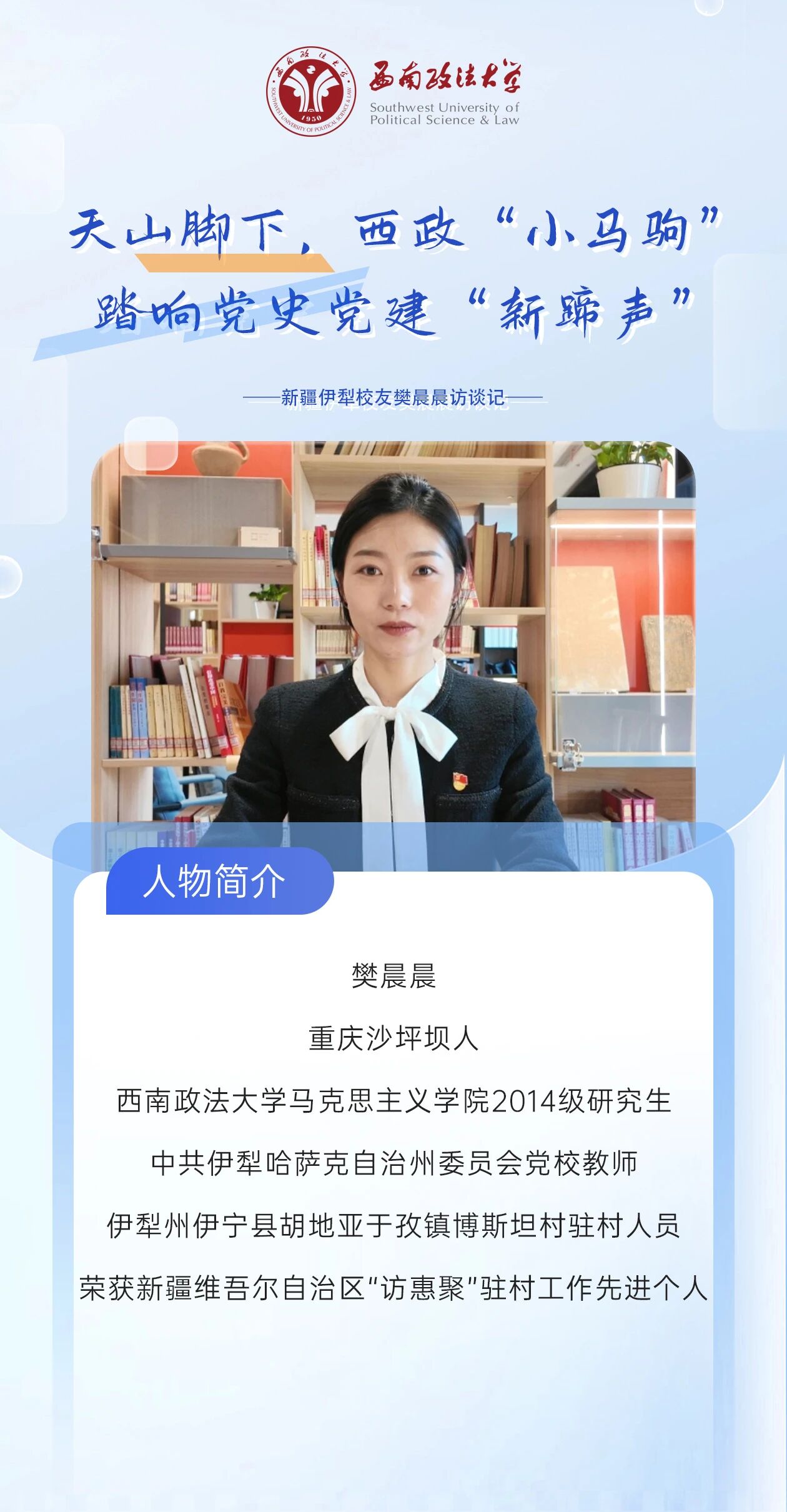

晨光透过玻璃落在伊犁州党校三楼的教研室里,一个身影正坐在桌前翻动着厚厚的资料。她手握红笔,笔尖在《中国共产党章程》的讲义上轻轻圈点。她叫樊晨晨,是西南政法大学2014级校友,目前是伊犁州党校党史党建教研室的一名讲师。

身为党校教师,樊晨晨在教学、科研核心工作中锤炼本领,也在“访惠聚”驻村工作中用创新赋能乡村党建宣传。她将基层的鲜活实践与党史党建深度融合,以扎实的功底和全身心的投入,致力于让党的理论在伊犁落地生根、深入人心。

在伊犁,把异乡过成故乡

2019年,伊犁州高层次人才引进政策的春风,吹来了改变人生轨迹的契机。“我的另一半是伊犁人,让我对这片土地本就充满感情;而骨子里对边疆的好奇,让我想去看看祖国北疆的别样风光。”樊晨晨坦言,最初的选择里有爱情的温度,更有年轻人对远方的憧憬。但当她通过层层考核,真正走进伊犁州党校的大门,这份选择便多了沉甸甸的责任。

樊晨晨工作地:中共伊犁哈萨克自治州委员会党校

初到伊犁时,这位在重庆湿热气候里长大的姑娘,原以为要花些时日才能习惯西北的风与光。可没想到,自己很快适应了新环境,也渐渐爱上了伊犁这个地方。

“清晨推开窗,金色的光线裹着清冽的空气涌进来,落在窗台那盆哈萨克族邻居送来的薰衣草上。冬日里,室内的暖气早早热起来,窗外的雪落得再大也不觉得冷。菜市场里,卖馕的大叔笑着递来刚出炉的热馕,空气中飘着淡淡的奶香与麦香。”她这样形容“她的伊犁”。

樊晨晨在伊犁州党校的工作照

不知不觉间,樊晨晨已踩着伊犁的节奏醒来睡去,把异乡过成了心里的“第二故乡”。她说:“很喜欢伊犁这个地方,这里气候好,风景好,是一个多民族相互交流交往交融的大家庭。这里对多元文化的包容和热爱,跟西政校园里各民族学子同窗共读的氛围一脉相承,让我在这片多民族聚居土地上迅速找到了归属感。”

在琐碎里,确立信仰的锚点

进入伊犁州党校工作的第一年,校党委安排樊晨晨在党校公务员培训处轮岗。带班、联络、管理,这些看似琐碎的工作,成了她快速融入伊犁、了解党校工作的速成课。从教务处如何排课、学员处如何管理日常,再到一堂党性教育课要经过几轮打磨,才能把理论讲得像故事一样动听,她都慢慢摸透了门道。

“原来干工作就像拼拼图,不能只盯着自己手里的那一块,得看清整幅图的模样。当我把自己这个‘点’放进党校工作的‘面’里,才能更好将个人与整体相连,将个人价值融入集体价值中去。”这份对工作的全局认知,离不开她在西政思政课堂上学到的系统观念。这种系统思维方式,让她在面对繁杂多样的工作时,总能有条不紊地梳理清楚,找到其中的联系与逻辑。

樊晨晨在党校公务员培训处带班讲解

短短一年间,樊晨晨联络组织了50余场培训,亲手带过17个班次,与超2000名干部面对面交流,随身的笔记本写满了密密麻麻的笔记,纸页边缘都磨出了毛边。

日复一日地带班培训,樊晨晨赞叹少数民族学员的多才多艺,更被新疆党员的党性折服。记得在一次普通的学员分享会上,一位护边员身份的学员讲述父辈与自己接力戍边的故事,深深震撼了她。“我的父亲是一名护边员,我也是一名护边员,现在我还要把自己的儿子培养成护边员。”这位护边员铿锵有力的话语,让樊晨晨内心掀起波澜:“他表达出的对护边工作的坚定和自豪感深深震撼了我!没想到‘献了青春献终身,献了终身献子孙’在一个个体身上具象化了。”

那一刻,她真切感受到边疆党员那份赤诚的奉献精神,明白了什么是真正的传承。“我要向他学习,将这种信念感和精神融入自己工作中,在讲台上稳稳站住,把党的理论传递下去。”

在乡村,以创新赋能党建宣传

2020年,樊晨晨主动申请下基层,成为“访惠聚”驻村工作队的一员。车子驶离柏油路,在乡间土路上扬起一阵烟尘,最终停在一个被果园和田野环抱的宁静村落前——伊犁州伊宁县胡地亚于孜镇博斯坦村。

作为伊犁州党校派来的新鲜血液,樊晨晨来到这里不久,便敏锐察觉到村里党建与宣传工作,像台按部就班运转的机器,能稳稳当当地完成规定动作,但少了几分亮色与新意。要让党建活起来、宣传亮起来,单靠现有力量远远不够。樊晨晨说:“我们这些派驻人员,正是带着新思路、新方法来搭把手、加把劲,和村干部们一起琢磨着把工作做得更有生气、更有成效。”

建党百年之际,樊晨晨心里悄悄盘算起一个念头:要给博斯坦村的党建宣传添些新模样。

依托经费支持,她和队员们共同努力,将村委会一条普通、略显沉寂的长廊打造为沉浸式的“党史长廊”。她说:“在西政学到的知识整合与呈现能力,给了我设计‘党史长廊’的底气。”

樊晨晨和队员们打造的“党史长廊”

鲜活的革命故事与奋斗足迹,凝作一幅幅生动图文,在墙上徐徐铺展。这里不仅成了村民们汲取精神养分、触摸红色记忆的日常园地,更引得全镇其他村队与单位络绎不绝前来观摩学习。这条长廊,悄然间已从寻常过道蜕变为一方闪耀的党建新地标。

樊晨晨与博斯坦村村民交谈

怀揣着“让村宣传工作更出彩”的炽热愿望,从未学过拍摄、剪辑的樊晨晨,凭着西政人“不服输”的韧劲,从零起步,磨砺成了村民交口称赞的视频创作能手。为了捕捉农牧民收土豆的日出场景,她凌晨五点蹲在田间地头拍摄;为了剪好一个视频,她下班后对着素材反复琢磨到深夜。“做这些视频,就是希望我们的村可以更多地出现在宣传平台上,让更多人看见博斯坦村,让村民们更有自豪感。”

后来,镇上请她给同级十个村队的代表做视频培训,她讲了“用心”二字。“有的人能力强但不用心,等于零;有的人能力弱一点,但用心想让别人看到什么,就一定能做好。”“用心”二字,樊晨晨不仅挂在嘴边,更刻在心里、落在手上,这是她始终恪守的工作信条,更是她身上最本真、最动人的精神标识。

在党校,让用心成为教学底色

2022年3月重返党校后,樊晨晨带着基层一线的实践经验,积极投入到了党校教学工作中。身为党校教师,她常年坐在那间被书籍环绕的教研室里,对着史料和教案凝神琢磨,直到夜色漫过窗沿。这位年轻教师,总是以一种近乎苛刻的态度对待自己的备课工作。她说:“自己肩负着传播党的理论和路线方针政策的重要使命,容不得半点马虎。而西政严谨治学的精神,也潜移默化间影响了我的工作态度。”

从史料页边密密麻麻的批注,到教案本上层层叠叠的修改痕迹,这份从母校带出来的学术严谨,在她心中,早已超越了方法论,升华为一种不容妥协的职业精神与责任担当。

这些年来,樊晨晨多次获评校级先进个人和优秀党员称号,并于2023年6月赴中央党校参加师资培训。在谈及自己如何备好课、上好课时,樊晨晨始终离不开“用心”二字。

樊晨晨赴中央党校参加师资培训

一是深钻细研,在历史纵深中挖掘新知,这是“用心”的厚度。“党史百年,岂是几本书能囊括?唯有自己钻得更深、学得更细,才有底气站上讲台,讲出学员未知、想知的深度。”

二是精准把脉,为学员画像,这是“用心”的温度。她总说:“备课先备人。”学员的年龄、学历、工作领域,都要在课前细细描摹。课上选的案例要带着学员熟悉的烟火气,语调也要跟着听众调整轻重。“理论讲得再深,接不上学员的地气,就像风筝断了线。得让他们听得进、记得住,才算把课讲进心里。”

这份厚度与温度交织的“用心”,彰显了新时代党校教师为党育人的使命担当,也让党的理论有了时代的呼吸,从书本真正走向人心。

樊晨晨为党校学员授课

结 语

从西政学子到西部党校教师,樊晨晨带着“博学笃行,厚德重法”的校训印记,将母校赋予的学识和精神,融入边疆工作的点滴实践。她以“博学”深耕党史理论教学,以“笃行”探索基层党建新路,以“厚德”扎根伊犁热土,以“重法”播撒真理火种。她以扎实的行动证明,将个人所学与边疆所盼相结合,同样能书写出实现人生价值的动人篇章。她也始终坚信:“个人价值会点滴成江河,最后汇聚成推动社会发展进步的强大动力。”

责编 王作强

一审 董承臻 刘春香

二审 葛纯强 王月忠

三审 邓永军 张术秋

版权与免责声明:(1)本网转载内容仅为信息传递,并非商业用途,(2)本网所转载文章内容,并不代表本网观点。 (3)本网转载文章如涉及作品内容、版权等相关问题,请在壹周内通过电子邮件与本网站联系,邮箱:zy91370786qq.com 我们将在第一时间对内容进行删除

Copyright @ 2020 www.zgjyjdw.cn All Rights Reserved

《教育新闻报》官方网站:http://www.zgjyxwb.com

教育监督网 官方网站:http://www.zgjyjdw.cn

广播电视节目制作经营许可证:(京)字第15763号

工信部备案许可证编号:京ICP备15045263号-4

地址:北京石景山区新华社第二工作区