【团队介绍】

智慧岩土与深地工程教师团队共有教师23人,包含教授17人、副教授6人,其中国家级人才4人、俄罗斯外籍院士2人、省级人才4人,山东省教学名师2人。多年来,团队始终坚持以“守正笃实、砥砺奋进、同心共济、臻于至善”为行动坐标,在教学中践行初心,在科研中攻坚克难,在协作中凝聚力量,锚定“立德树人”根本任务,在教育教学、科学研究、人才培养与社会服务等领域砥砺深耕,成果丰硕。

团队负责人张凯,国家杰青、国家优青、山东省杰青、孙越崎青年科技奖获得者,山东省泰山学者特聘专家,中国力学学会流体力学专委会委员、渗流力学专业组副组长、山东岩石力学与工程协会副理事长,近三年主持国家基金人工智能赋能专项和国家重大项目等国家级课题5项 。他深耕流体力学与岩石力学交叉领域二十余载,带领团队打破学科壁垒,坚持教学科研双轮驱动,攻克多项“卡脖子”关键技术,创新“产学研用”融合育人模式,将国家级科研项目转化为实践课堂,培养出一批兼具理论素养与创新能力的复合型人才,为学科发展注入强劲动力,不断引领行业技术革新。

师德师风

德润初心,坚守育人初心如磐

依托全国教育强国建设三年行动计划立德树人机制综合改革试点单位,团队教师深入贯彻落实习近平总书记提出的“大先生”要求,弘扬教育家精神,坚守“躬耕教坛,强国有我”信念,将“政治认同、家国情怀、文化素养、法治意识、道德修养”融入育人全程。23名教师全员担任班主任或学业导师,用爱心、耐心、责任心守护学生成长,引领学生“扣好人生第一粒扣子”。

从俄罗斯工程院、自然科学院院士到泰山学者青年专家,从山东省教学名师到青岛市教书育人先进个人,团队坚持以“前辈”守护底色,以“骨干”夯实根基,以“新锐”注入活力,让“团结协作、精益求精”的治学精神在代际传承中愈发鲜明。团队先后荣获山东省课程思政示范团队、山东省示范性基层教学组织、山东省优秀研究生导学团队等称号,悉心培育省、市师德标兵,省优秀教师、省优秀科技工作者、省优秀研究生导师、市五一劳动奖章等师德楷模。

教育教学

深耕杏坛,创新教学研思并进

从“教”到“育”,团队立足学科前沿,构建“理论+实践+创新”三位一体教学模式,因材施教、深耕细作。教师们以川藏铁路、港珠澳大桥、南水北调等国家重大工程为例,讲述“超级工程”背后的岩土智慧,激发学生爱国情怀;通过基坑坍塌案例剖析工程伦理,让“安全重于泰山”的责任担当深植人心。“案例+思政”,让专业知识与价值引领同频共振。随着数字化技术发展,团队建设《土力学》《工程地质》等在线慕课,打造虚拟仿真实验平台,两门课程均获评国家级线上线下混合式一流课程,同时荣获山东省课程思政示范课、山东省黄河流域课程思政示范案例、全国慕课大会典型智慧MOOC场景、山东省课程联盟优秀教学案例一等奖等奖励;《漫谈岩土中的工程艺术》将工程和艺术有机结合,获国家级一流线上课程。疫情期间,团队连夜商讨制定“云端直播+虚拟实验”教学方案,保质保量完成教学任务,获山东省疫情防控优秀教学案例一等奖。为适配数智时代新工科人才培养需求,张凯教授带领团队深度融合生成式人工智能技术,创新构建“人-师-机”三元交互式教学模式,在学校范围内首个开设《人工智能导论》课程,系统植入土木工程相关领域前沿技术与实践案例,不仅成为学生追捧的热门选修课,更成为学校教学改革的标志性成果。

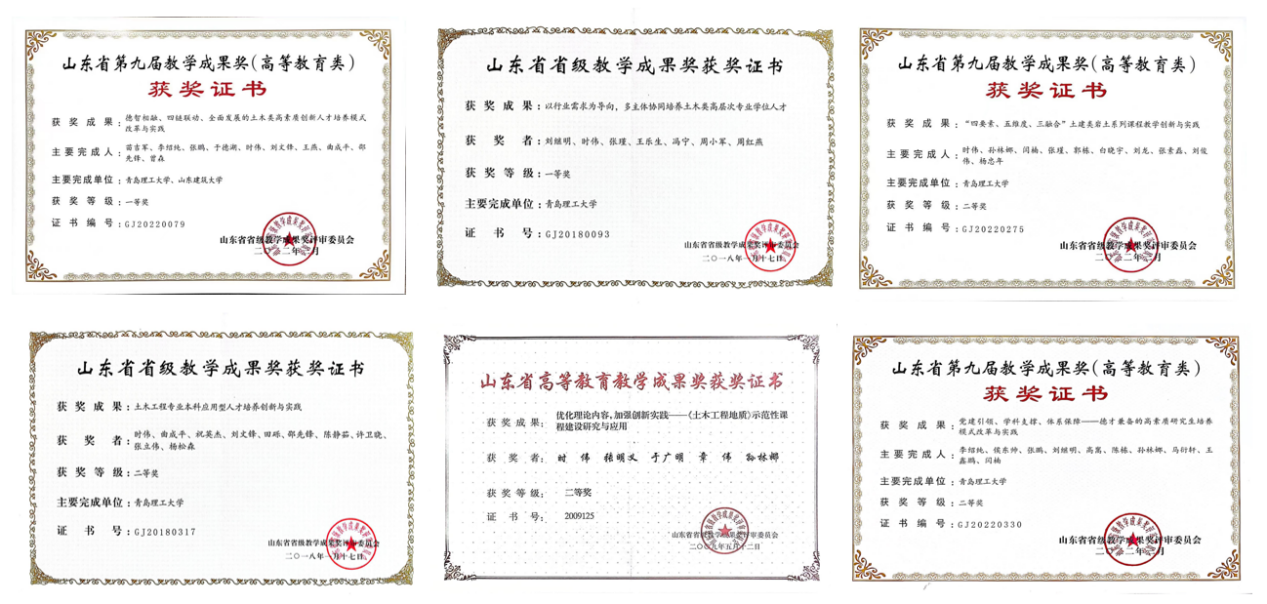

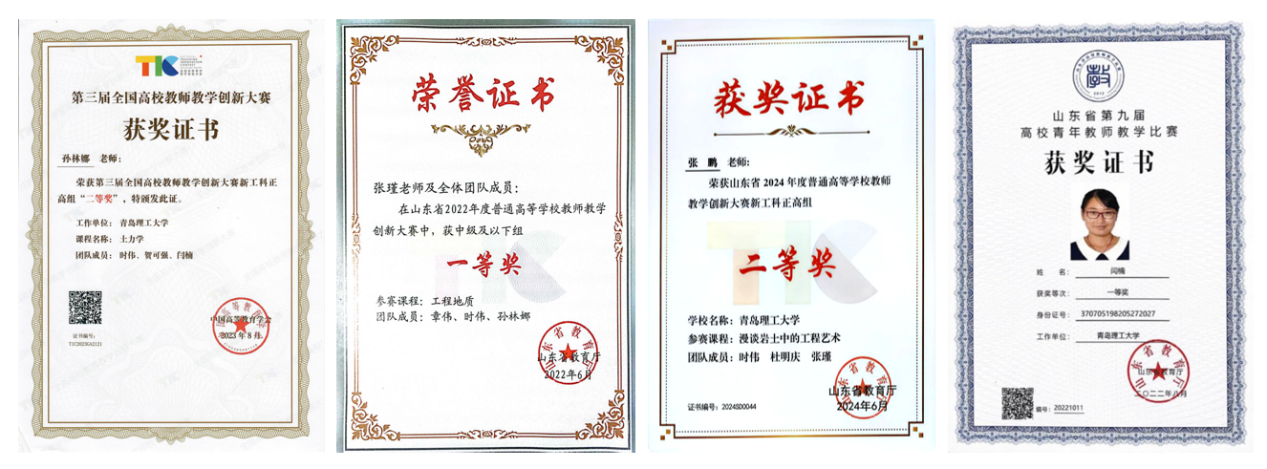

团队在开展课程建设的同时,深耕教学改革,承担国家级、省级教研项目 50 余项,发表教研论文 60 余篇,出版教材 7 部,建设成果获省级教学成果一等奖2项、二等奖4项,《工程地质学》获山东省一流教材;通过以赛促教,团队教师教学水平不断提升,孙林娜获全国高校教学创新大赛新工科正高组二等奖,张瑾、张鹏分别获山东省教学创新大赛一、二等奖,闫楠获山东省青年教师教学比赛一等奖。

科学研究

勇攀高峰,科研报国矢志不渝

团队锚定国家“深地探测”“海洋强国”战略,在岩土与深地工程领域勇闯“无人区”,用科研成果书写报国答卷。针对深地工程中油藏非均质性强、地质条件复杂、地层油水分布呈现不确定、碎片化等特点,张凯教授带领团队采用数字化和智能化技术与基础软件,创建了多层油藏注水开发智能优化技术,实现油藏和工程的一体化。在重大岩土工程灾害监测预警与防治领域,团队率先提出基于滑塌型地质灾害动力灾变机制的多源信息物理预测参数,研发监测预警信息系统,创建主动控制成套防治技术,实现临滑超短期精确预测,在国防基础、水利水电、城市地铁等工程中广泛应用。此外,团队还开辟了岩土材料新方向——矿物基类胶凝材料技术,发明了高寒区轨道路基冻害防控的高性能材料与复合结构层技术,开发了高冻胀敏感性土地基冻害防控快速高效加固的先进装备,解决严寒区高铁站房高冻胀敏感性路基冻害防控与稳定控制难题。

近年来,团队承担国家基金17项、省部级科研项目21项,横向课题100余项,累计到账经费5000余万元;授权发明专利120余件,发表高水平学术论文400余篇,出版专著10余部;获国家级科技进步二等奖1项,省级科技进步一等奖6项、二等奖8项,青岛市科技进步一等奖2项、二等奖7项,其他厅级/协会/学会级一等奖5项、二等奖3项、三等奖3项,成果转化创造经济效益20亿元。

人才培养

匠心育才,桃李芬芳薪火相传

秉持“科研反哺教学,实践锤炼英才”理念,团队构建“阶梯式”人才培养体系,推行“双导师制”,引导学生进团队、进项目、进实验室,深度参与团队科研项目,近五年,累计培养硕、博士研究生120余名。过往毕业的学生中,很多已成长为行业技术骨干,其中4人入选国家级、省级人才计划,他们都在国内外重大工程建设中发光发热,实现科研育人与人才培养的双向奔赴。

团队坚信“岩土工程师是用脚丈量大地的”,创新构建“竞赛+项目+基层”实践体系,带领学生参加中国国际大学生创新大赛、挑战杯全国大学生课外学术科技作品竞赛等国家级“三大赛”,以及全国大学生地质创新大赛、加筋土挡墙设计大赛等专业竞赛,获包括中国国际大学生创新大赛铜奖在内的国家级奖项十余项。依托“校企协同创新中心”、“行业产业联盟”,搭建校企合作“朋友圈”,与中建八局、中交一航局、中建筑港等企业共建研发机构,让学生深度参与青岛地铁、胶州湾海底隧道等工程的技术攻关。毕业生温杰在武汉火神山医院建设中坚守施工一线,于素健投身汶川地震灾后重建获当地政府表彰,刘涛创办的青城集团跻身“青岛市百强民营企业”。

服务乡村振兴

扎根田野,科技赋能乡村振兴

团队主动对接乡村振兴战略需求,将科研成果转化为服务“三农”的实际行动。团队聚焦青岛崂山、平度大泽山等地乡村常见的滑坡、泥石流等灾害隐患,深入排查地质灾害隐患点,依托自主研发的“滑坡等地质灾害预报预警信息模型”,预警小型滑坡,保障村民安全。针对大型岩土工程与滑坡地质灾害防控难题,在传统地质力学方法基础上,融合新一代信息技术,创立数字化工程安全防控新方法与模式,实现工程建设及地质灾害监测预警的科学、快速、智能化。团队还自主研发的“边坡位移—应力耦合监测技术及三维可视化滑坡综合预警系统”,实现大型滑坡临滑超短期精确预报。团队提出的“如何突破多灾种驱动作用下艰险山区国家重大铁路超高宽幅站场路基长期风险评估与性能保持技术难题”被中国科协评为2023年九大工程技术难题之一。“水驱油藏开发智能优化方法及软件”在胜利、渤海、大庆、长庆、大港、等油田推广应用,为水驱油藏开发高产稳产做出突出贡献,获2023年度中国石油和化工行业人工智能技术十大科技进展。

志愿服务

志愿同行,服务社会步履铿锵

团队立足国家及地区战略需求,在重大工程建设中彰显“岩土智慧”。研发的“滑坡等地质灾害预报预警信息模型及防控技术”,为三峡工程筑起安全屏障;“近海工程施工及服役期安全防控关键技术”,成功保障青岛胶州湾跨海大桥、海底隧道安全运行;“地下工程灾变防治理论与应用技术”,助力青岛地铁、胶东国际机场顺利建成。通过成立坝道工程医院地下与滨海工程分院,团队为“一带一路”沿线滨海地下岩土工程和港口工程领域解决面临的各种工程病害。

团队积极搭建中外学术交流桥梁,承办2021全国工程地质协会年会、ICTIM 2017国际会议、地质灾害高峰论坛、新能源新材料高峰论坛、第八届全国土工合成材料加筋土学术研讨会等高端会议。多次承担职业资格考试培训任务,累计培训企业技术人员千余人次,用专业力量为社会发展保驾护航。

团队积极践行社会责任,组建“岩土科普志愿服务队”,足迹遍布齐鲁大地及偏远山区。通过举办“深地工程科普进校园”“岩土知识进社区”等活动,为中小学生开展科普讲座,在孩子们心中种下科学的种子,彰显高校教师团队的社会担当。

从三尺讲台到实验室,从乡村田野到国际舞台,智慧岩土与深地工程教师团队始终以“薪火相传”的坚守、“科技报国”的担当,在教书育人的道路上步履铿锵。他们用师德浸润心灵,用智慧点亮梦想,用实干服务社会,书写教育事业最美答卷。

责任编辑:王作强

初审 :董承臻

终审 :刘春香 邓永军

版权与免责声明:(1)本网转载内容仅为信息传递,并非商业用途,(2)本网所转载文章内容,并不代表本网观点。 (3)本网转载文章如涉及作品内容、版权等相关问题,请在壹周内通过电子邮件与本网站联系,邮箱:zy91370786qq.com 我们将在第一时间对内容进行删除

Copyright @ 2020 www.zgjyjdw.cn All Rights Reserved

《教育新闻报》官方网站:http://www.zgjyxwb.com

教育监督网 官方网站:http://www.zgjyjdw.cn

广播电视节目制作经营许可证:(京)字第15763号

工信部备案许可证编号:京ICP备15045263号-4

地址:北京石景山区新华社第二工作区