“有趣又有料,干货满满!”

“一边焦头烂额

一边又觉得很兴奋”

“是我最最最喜欢的选修课。”

……

既学到“硬”技术,又培养“软”实力

外语学院杨焯老师表示

“我们要培养的不是‘纸上谈兵'的学霸,

而是能解决实际问题的跨界人才。”

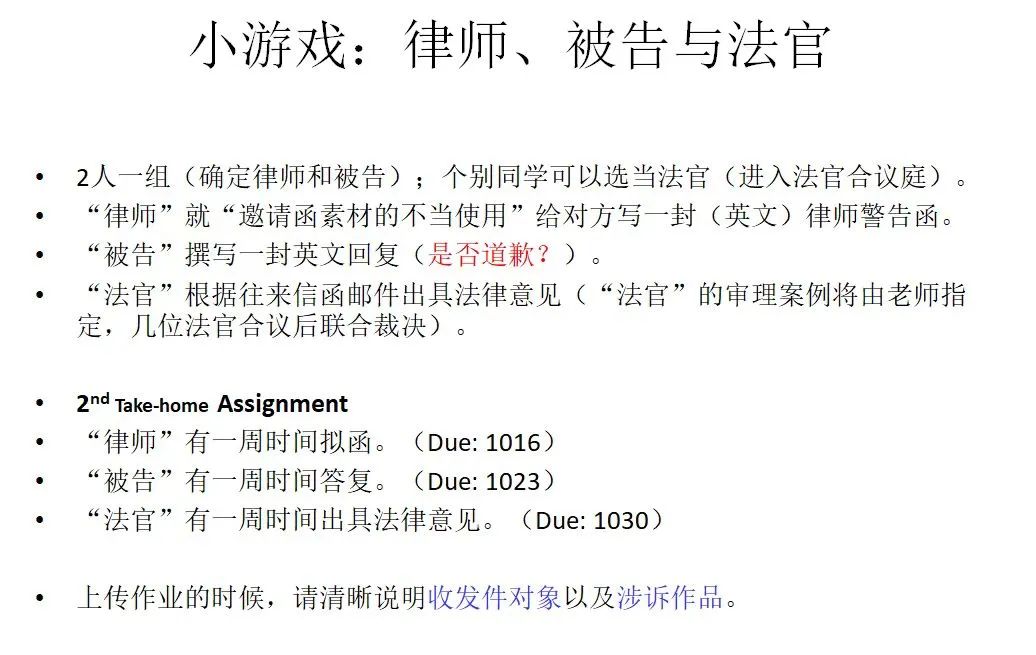

“请大家两两成组,一组扮演主张对方侵权的律师,另一组作为被告方代理人进行抗辩。”在《涉外法商技术写作》课堂上,为了让学生切身体会实务的严谨性与专业性,外语学院杨焯老师结合知识产权侵权争议案例,设计了一场“模拟法庭”,并邀请知识产权学院阮开欣老师进行专业点评。

在她的组织下,同学们迅速结对并进入角色:诉方认真检索相关法律依据,梳理侵权证据;辩方则围绕合理使用边界,反复打磨驳论逻辑。双方完成全英文的文书撰写后,由未能参与分组的同学担任法官,对筛选出的优秀文书进行综合裁定。

整个过程,杨焯始终坚持“以学生为中心”的教学理念,将课堂主导权交给同学,通过自主探究、协作辩论的方式深化对法律文书写作要求的理解。原本严肃的实务学习变得生动鲜活,大家纷纷表示“有趣又有料,干货满满!”“一边焦头烂额一边又觉得很兴奋,有点痛并快乐着”“课堂体验特别好,是我最最最喜欢的选修课。”

广受好评的教学设计从构想到落地,背后凝结的是杨焯十年的努力。2015年起,杨焯先后加入我校何勤华教授、罗培新教授的研究团队开展研究工作。面对海量研究资料的归纳难题,以及翻译校核时因文档转换等技术问题影响进度的痛点,她深刻意识到信息处理与结构化写作工具的核心价值,探索技术写作的种子也由此悄然萌芽。

2019年,杨焯利用寒假时间,主动前往知名律所进行深度调研。通过收集高级合伙人、事务律师和实习生的多方反馈,她发现“初入职场的法学生,常常因办公软件与技术工具运用能力不足,错失接触核心业务的机会”,这让她培养技术应用能力的想法愈发清晰。

2023年,她参加了复旦大学举办的第一届技术写作培训班。课上同学们的精彩发言、各小组独具巧思的课后作业,都让她耳目一新,并彻底点燃了她的热情:“我惊喜地发现,技术写作的内核和我一直从事的翻译实践高度重合,加上技术工具、技术目的和技术标准三层外壳,所以更前沿、专精,也更符合国家发展需要。”

2024年,结合全球化浪潮下,各类法律法规对技术作者职业能力要求不断提高,培养既精通法律又擅技术写作的复合型人才已成为加强中国法律域外投送能力、提升中国企业国际竞争力的迫切需求,杨焯以“数字人文视野下外语人才的技术写作转型”为题,向教务处申请教学改革项目,并顺利获批。

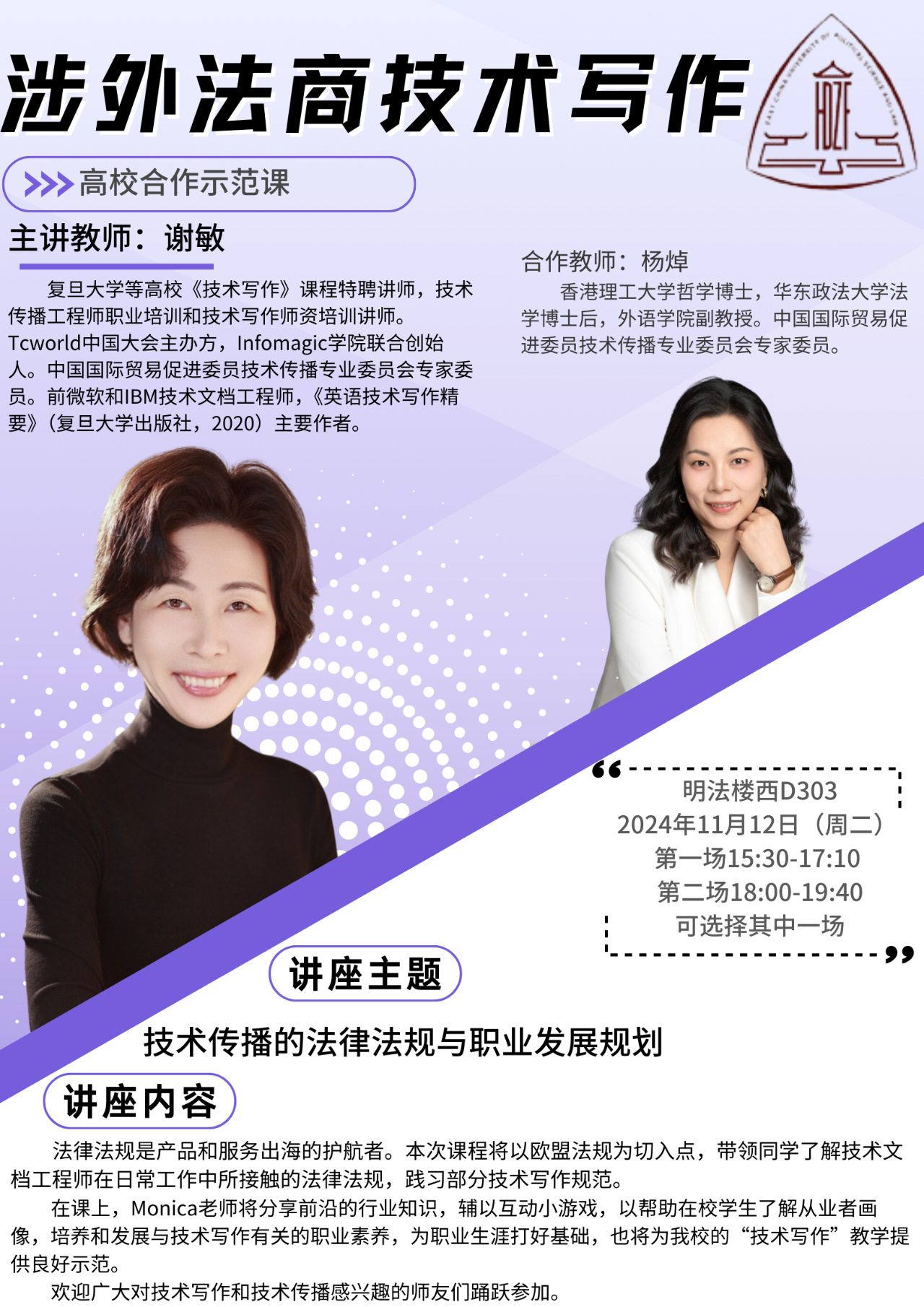

于是在学校的大力支持下,杨焯携手外语学院万立老师、涉外法治学院詹继续老师组建教学团队,特邀美国代顿大学李晓黎老师担任专家顾问。通过多元专业视角的加入,成功打造《涉外法商技术写作》(全英语)课程,并邀请复旦大学技术写作专业教师谢敏前来传经送宝。

“涉外法治中的技术写作是一种特殊的写作形式,它结合了法律、商业和技术等多个领域的知识,要求作者具备跨领域的专业知识和卓越的表达能力。”因此,杨焯及团队在课程设计时始终紧扣“实务导向”与“技术赋能”两大核心。

一方面,围绕法律法规、国际标准规范等内容展开理论教学,以助力学生积累涉外法商场景所需的专业知识基础;另一方面,培养结构化写作能力,指导学生精准进行受众分析与目的定位,遵循严谨的语言规范组织信息,并介绍可用性测试与技术信息可视化方法,帮助学生掌握技术信息的设计、开发到评审、发布全流程。

不仅如此,课堂始终贯穿“体验式学习”。作为主讲教师,杨焯课前会通过趣味互动游戏破冰,迅速激活课堂氛围,过程中也会对标真实工作场景,设置一系列沉浸式任务。从英文海报制作等基础技能训练到场景化角色扮演,再到结合校内单位的实际需求“接单”,邀请业务方现场点评反馈,由易到难,层层递进加深同学们对技术写作的理解。

“技术写作是一门新学科,不同专业的学生都站在同一起跑线上,打通课堂学习-实务训练-社会应用的培养闭环,有助于全面提升他们在涉外法务翻译与技术写作领域的综合能力,为涉外法治人才培育积蓄力量。”杨焯说道。

在师生双向互动中,课堂不再是单纯的知识传递,而是充满活力的实践场域。学生们在课程中的收获与成长,凝结成一个个生动的故事。

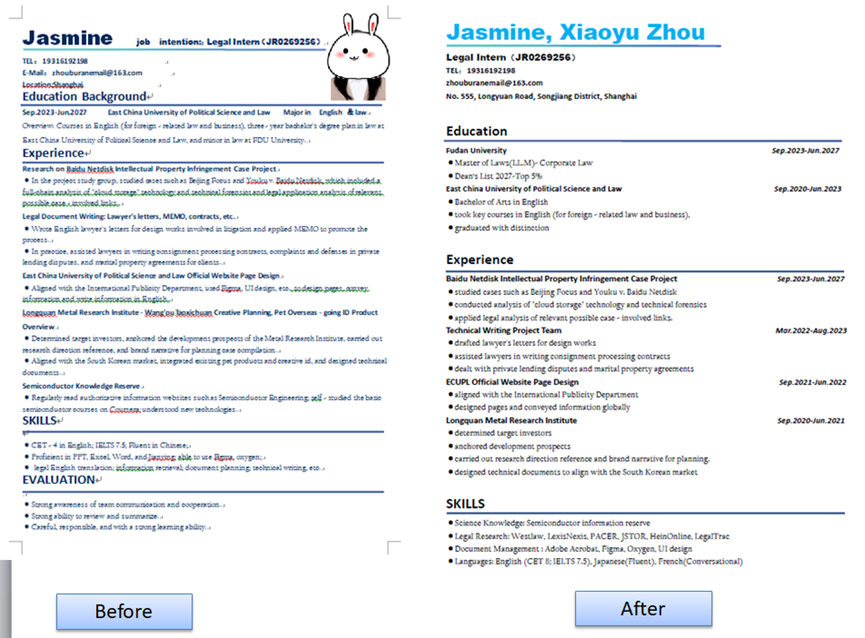

出于对同学们求职的实际需求考量,杨焯结合技术写作的知识和自身的实践经验,细致讲解双语简历写作要点并指导同学们优化修改,让外语学院周晓玉同学深受触动。

“双语简历并不是一等一的英译,老师教我们跳出学生思维,从招聘者的视角优化简历结构和术语表述,还有很多求职练习和职场细节的分享,干货满满超出想象,每节课大家都超级投入!”

“大到写作方式和经验描述的语言组织,小到发送求职邮件时的注意事项,老师都考虑得很周全,还会根据每个人的特点,给出个性化调整建议,这些都是非常一手而且切中要害的技巧,对我的帮助特别大。”

外语学院顾震宇同学在完成学校微专业招生简章优化任务时,也曾陷入困境:“面对以图片形式呈现的纯文字文档,我完全无从下手。关键时刻,杨焯老师提醒运用专业工具辅助,为我拨开了迷雾。”

明确方向后,他主动调节畏难心理,通过多个技术工具的组合运用,先完成图片转文字,提炼核心要点,再构思制作演示文稿,逐步制作出逻辑清晰、特色鲜明的作品,完成了从“无从下手”到“游刃有余”的蜕变:“技术写作不仅是文字表达的艺术,更是工具运用与问题解决能力的综合体现,每一次挑战与修正,都是成长路上的宝贵积淀。”

“我们要培养的不是‘纸上谈兵'的学霸,而是能解决真实问题的跨界人才。”杨焯说道。基于这一理念,课程在成果验收与考核设计上打破传统模式,将能力评价融入学习全流程。

成果验收环节以PBL项目任务展示为核心,聚焦涉外法商人才的职业能力培养。通过模拟求职的任务驱动与实战演练,期末考核旨在提升学生在涉外环境下的职业写作能力,强化其项目策划、团队协作与公共表达能力,为未来进入国际职场或攻读海外学位打下基础。

考核则采用积分打卡制:课堂上布置的任务,需现场通过课程群聊打卡完成;课后设置的作业,完成即获基础积分,优质作业累积额外加分,最终依据积分总数与表扬次数综合评定优秀学员。

“形式丰富的任务和变着花样儿的积分方式,既减轻了我们的应试压力,又让课堂活泼有趣,体验感十足。”韬奋新闻传播学院刘雅琪同学在结课时的感受十分深刻。“不仅满足了我对新学科的好奇,还在探索交叉学科方面给了我很多启发,大大拓宽了视野。”

通过真实的项目训练,同学们构建起法律文书撰写-视觉传达设计-跨文化传播的复合型技术写作能力体系,并完成了涉外法律文书、国际教育宣传材料、教务处微专业宣传手册及双语求职简历等多项实务作品。

与此同时,课堂积累的学习成果和项目经验,也在实务中落地见效。为增强学习的趣味性,杨焯带来桌游公司的产品让学生试玩,在这过程中,同学们敏锐地发现该产品说明书的写作与翻译存在问题,并与她协作整理反馈,为企业提供了跨境法律服务。在她的鼓励下,部分研究生同学还深度参与了欧盟机械条例、蔚来与小米公司年报等专业文本的翻译写作。

依托教学经验,杨焯不仅顺利完成所申请的校级教学改革项目,还参与了中国贸促会商业行业委员会牵头的校企合作国家标准制定。因在技术传播领域的突出贡献,她荣获2024年“技术传播年度人物”称号,并受邀出席2025中国技术传播大会,在论坛上以《涉外法务翻译与技术写作:课程规划与案例》为题发表嘉宾演讲,将实践成果转化为行业共享的宝贵经验。

目前,该课程在校级评教中获A级评价,并已正式纳入我校涉外法治学院本科专业选修课程体系,其关联课程《涉外法务翻译与技术写作》成功入围“涉外法治人才协同培养核心课程体系建设项目”答辩名单,为后续课程的深化建设奠定了坚实基础。

杨焯表示:“根据国家涉外法治发展的需要,我们将继续探索技术写作+科技的教学内容,进一步构建完善的课程体系。同时,也期待更多优秀的年轻教师能接棒传承,吸引更多语种加入,最终打造成微专业,拓宽课程覆盖面。”

以技术写作赋能

涉外法治人才培养

华政人智联世界!

责任编辑:王作强

初审 :葛纯强

终审 :邓永军 张术秋

版权与免责声明:(1)本网转载内容仅为信息传递,并非商业用途,(2)本网所转载文章内容,并不代表本网观点。 (3)本网转载文章如涉及作品内容、版权等相关问题,请在壹周内通过电子邮件与本网站联系,邮箱:zy91370786qq.com 我们将在第一时间对内容进行删除

Copyright @ 2020 www.zgjyjdw.cn All Rights Reserved

《教育新闻报》官方网站:http://www.zgjyxwb.com

教育监督网 官方网站:http://www.zgjyjdw.cn

广播电视节目制作经营许可证:(京)字第15763号

工信部备案许可证编号:京ICP备15045263号-4

地址:北京石景山区新华社第二工作区