1998年,完成了在美国的博士后研究工作,赵东元回到复旦大学工作,从零开始组建功能介孔材料团队。

初心很纯粹,“我喜欢科研,希望能带领学生和团队实现科学的设想和科研上的突破。”

对介孔材料,赵东元是再熟悉不过了。这种材料拥有巨大的比表面积和高孔容,就像在极小的体积内开拓出广阔的空间。

造孔,这是赵东元的“杀手锏”,也是他带团队的风格。在紧锣密鼓的科研生活中,他总是尽力“造孔”,为团队成员开拓宽容的试错空间,创造出具有“介孔”特色的团队风格。

深耕介孔材料研究领域27年,他带领团队取得了一系列原创性、突破性成果,让中国在国际化学与材料科学领域跻身第一方阵。

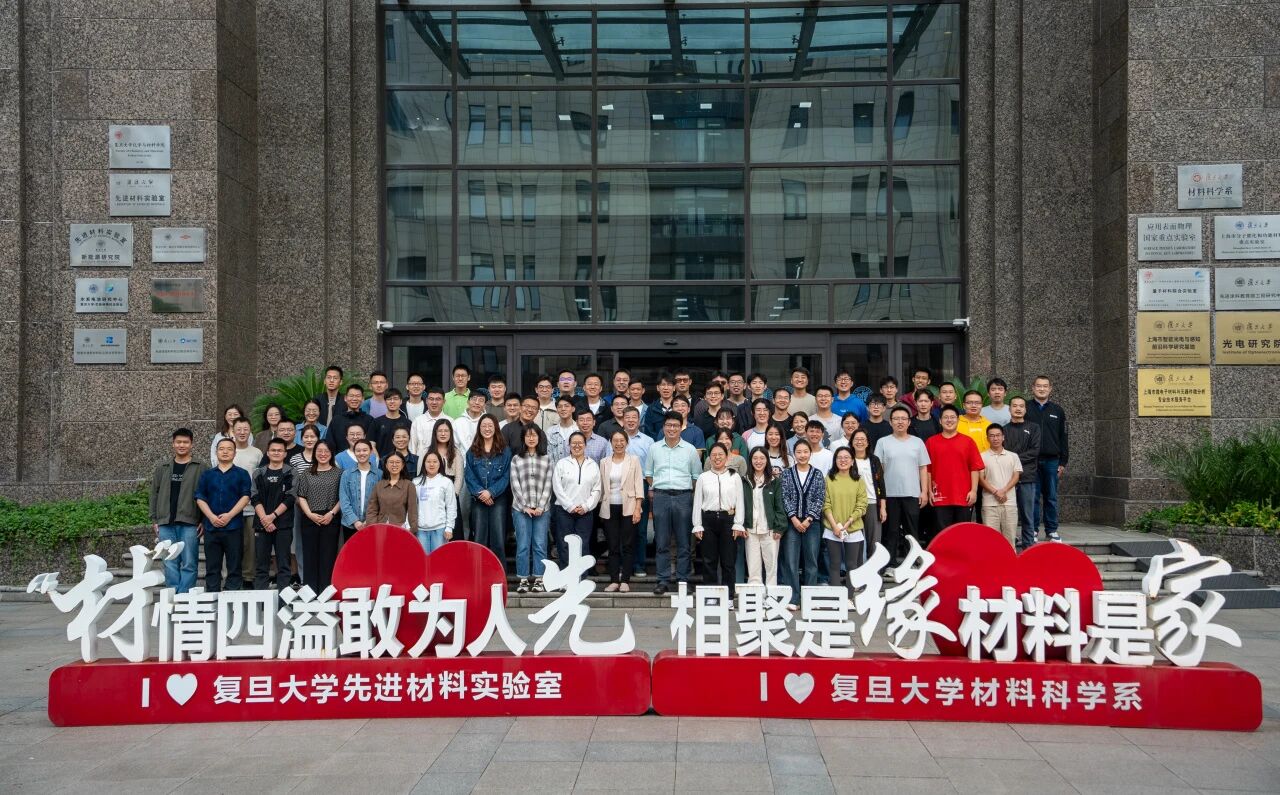

2025年,功能介孔材料团队获评第四批“全国高校黄大年式教师团队”称号。

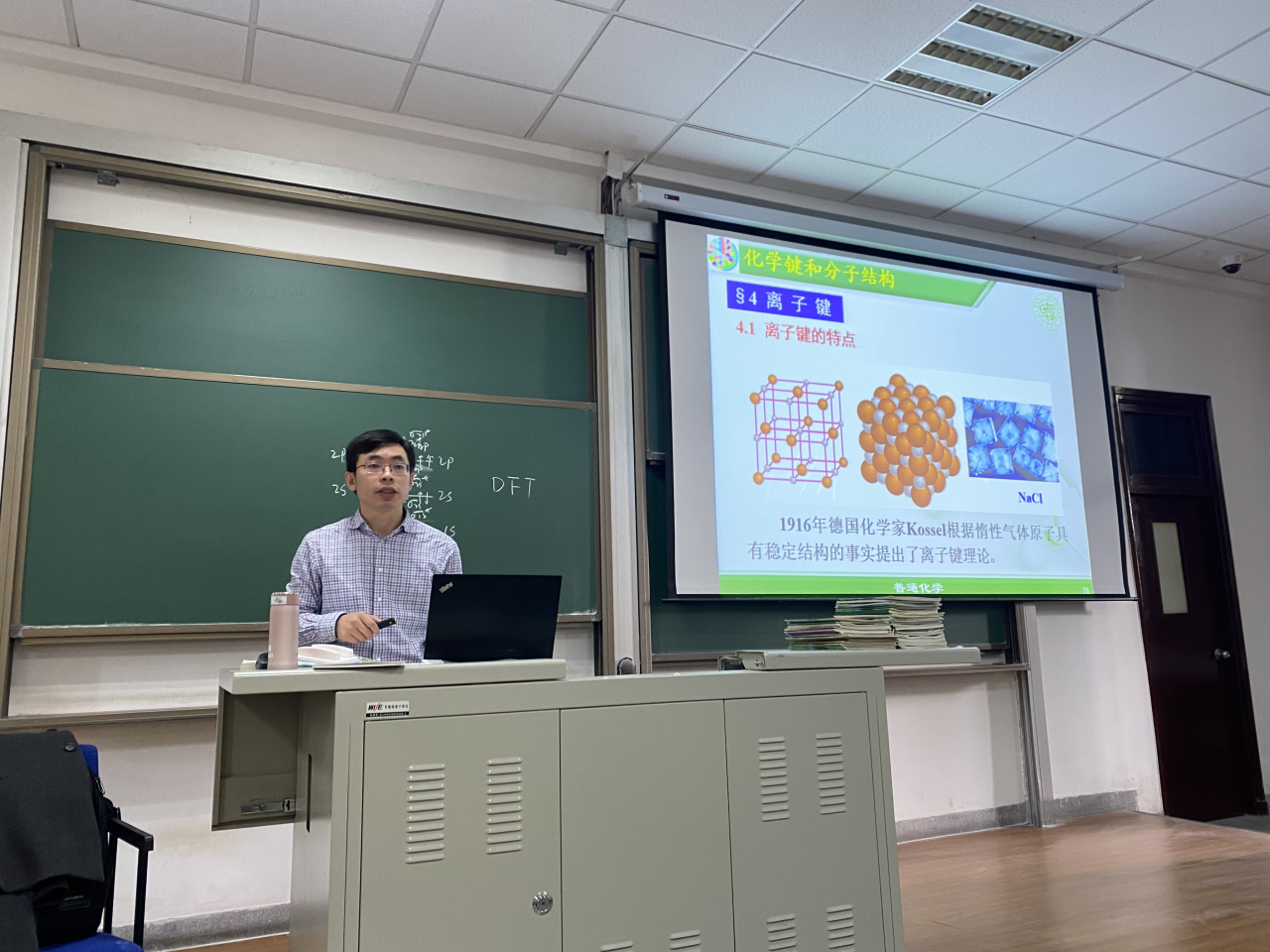

教授为本科生上课

在团队中是再平常不过的事

在复旦大学,只要提起中国科学院院士、智能材料与未来能源创新学院院长赵东元,师生们总会津津乐道于他“布袋院士”的形象。一个普通的布袋,装着书本和教案,是他二十年如一日奔波于实验室与课堂之间的不变行囊。

赵东元为本科生授课

这些年来,他和团队常年坚持为本科生讲授最基础的通识课程《普通化学》。团队成员、智能材料与未来能源创新学院教授张亚红是他“课比天大”理念最真切的见证者。

无论会议多么重要、行程多么紧张,赵东元总能排除万难准时出现在教室。为了周二上午的课,他会周一深夜从外地匆匆赶回;为了让知识传递得更精准,他会在万米高空的飞机上、在深夜的办公室里反复备课,斟酌每一个知识点的讲法。

而这份严谨,也深深烙印在团队的教学文化中。

2015年,张亚红因脚部手术需要拄双拐,学期初的前两周无法上课。最初她只是略带歉意地告诉赵东元“自己可能没办法帮他搭课”,没想到他毫不犹豫地说“那我帮你上好了。”在自己本就满满当当的日程里,他又接过了同事的课。

这种身体力行的担当,让团队的每一位老师都深受感染,也让“教授为本科生上课”在团队中成了再平常不过的事,截至目前,团队中教授为本科生授课的年均课时量高达604学时。

每次下课后,张亚红都会和赵东元一起在食堂吃饭,这简单的午餐时间,就成了他们雷打不动的“教学研讨会”。有时,为了一个问题的最佳表述方式,两人会反复推敲、各抒己见。在他们看来,学生的每一个困惑都值得被认真对待。

“基础课每位同学只上一次,我们绝对不能出错。”张亚红感慨。

这些年,他们参与了《物理化学》(第三版)的编著修订,主持了《物理化学实验》(第四版)的修订工作,为化学教育提供了权威范本。团队参与的“认知体验 固本强基 前沿创新—复旦大学化学实验课程体系的建设与实践”项目,更是荣获了高等教育上海市优秀教学成果一等奖。

《普通化学》作为大类基础课,每学期有近十个平行班,由团队多位老师共同讲授。如何保证不同班级的学生获得同等优质的教学体验?团队建立了一套严格而高效的协同机制。

“我们很早就有统一备课、统一教学大纲的传统,”张亚红介绍,“开课前会制定好每一章的授课进度表,确保各班进度差异不超过一节课。”

李伟在课堂上

团队成员、化学系教授李伟,同样承担着《普通化学》的教学任务。

在上课前,他特地花了一年多时间去听赵东元上课。如今,他不仅传授化学原理,更注重启发式教学。“我会留下一些没有标准答案的问题,引导学生去思考如何迭代知识、拓展边界,甚至创造出更美的化学方程式。”这种对“提问能力”与“思考能力”的培养,贯穿于教学的始终。

这种协同还体现在青年教师的培养上。当团队引进新成员唐云时,赵东元亲自带着他合上《普通化学》课,要求唐云先听课、批改作业、参与判卷。

正是这种全员、全过程、全方位的育人氛围,结出了累累硕果。仅在近五年,团队就指导学生完成了24项科研立项和5项创新创业项目,指导的学生屡次斩获“挑战杯”全国二等奖、中国国际大学生创新大赛全国金奖等荣誉,更有3名本科生获得了国家自然科学基金青年学生基础研究项目的资助。

每一项突破

都与团队内部的“互通有无”密不可分

对于团队而言,硬核的科研成果则是他们的立身之本。

2016年,李伟回到母校复旦。心怀“在介孔材料这棵大树上开出新花”的期待,他从孔道这一介孔材料最基本的结构单元入手,探索单胶束结构的制备和介孔材料的单胶束定向组装,踏上一条具有独特性、独立性的科研之路。

随着我国石油化工行业的迅速发展,李伟针对催化裂化轻循环油等大量劣质重芳烃副产利用率低的现状,进一步发掘介孔催化材料的新潜能。通过加氢活性位和酸性裂解活性位的匹配,稠环芳烃等大分子得以实现精准转化,从而生产出更多的高附加值产品。

“劣质重芳烃和现在社会关注的废塑料其实也是类似的。”李伟的下一个目标便是将研究拓展到废塑料的高效转化层面,提升资源循环能力。

“我们每个人取得的成绩都不是偶然,而来自长期的积累。”从“科研小白”到形成自己的研究特色,李伟的成长离不开团队负责人赵东元的谆谆教诲。

“赵老师总是鼓励大家在团队中实现个性化发展,找到自己愿意钻研一辈子的科研方向,并沿着这个方向做大做强。”在功能介孔材料的大方向之下,团队成员深耕细分赛道,研究成果呈现出“遍地开花”的景象。

以“双碳”战略为引领,智能材料与未来能源创新学院教授郑耿锋致力于利用催化化学的方法,将二氧化碳、甲烷等对环境造成危害的温室气体转化为兼具经济价值与生态价值的化工产品。其研究主要围绕催化剂材料展开,涉及化学材料合成、化学反应工程设计等技术领域。

“不理想的结果也可能会带给你很多。”郑耿锋强调,研究过程中观察到的每一个现象都值得重视。

面对设想与实验结果之间存在的偏差,他反复打磨方案,逐步攻克材料合成难度大、在化学反应中的效果无法达到预期等挑战,成功筛选出数种性能良好的催化剂材料。这些材料拥有高度有序的微观、介观及原子结构,不同种类的金属原子在空间中以特定规律排布,能够让原本处于稳定状态的二氧化碳在催化剂表面得到活化,为后续反应打下基础。

每一项研究的突破,都与团队内部的“互通有无”密不可分。“今天的科学研究是一个非常大的有机整体,一个人很难精通从头到尾的每个链条,所以我们都互相了解彼此的专长。”当研究陷入瓶颈时,郑耿峰能够迅速联系到需要的合作伙伴,展现出团队共破科研壁垒的合力。

在赵东元的带领下,团队长期致力于功能介孔材料的界面组装和可控合成研究,发明了20 余种以复旦大学命名(FDU 系列)的介孔分子筛新材料,并实现在能源、环境、生物等国家战略需求领域的应用,推动了国际功能介孔材料领域的发展。

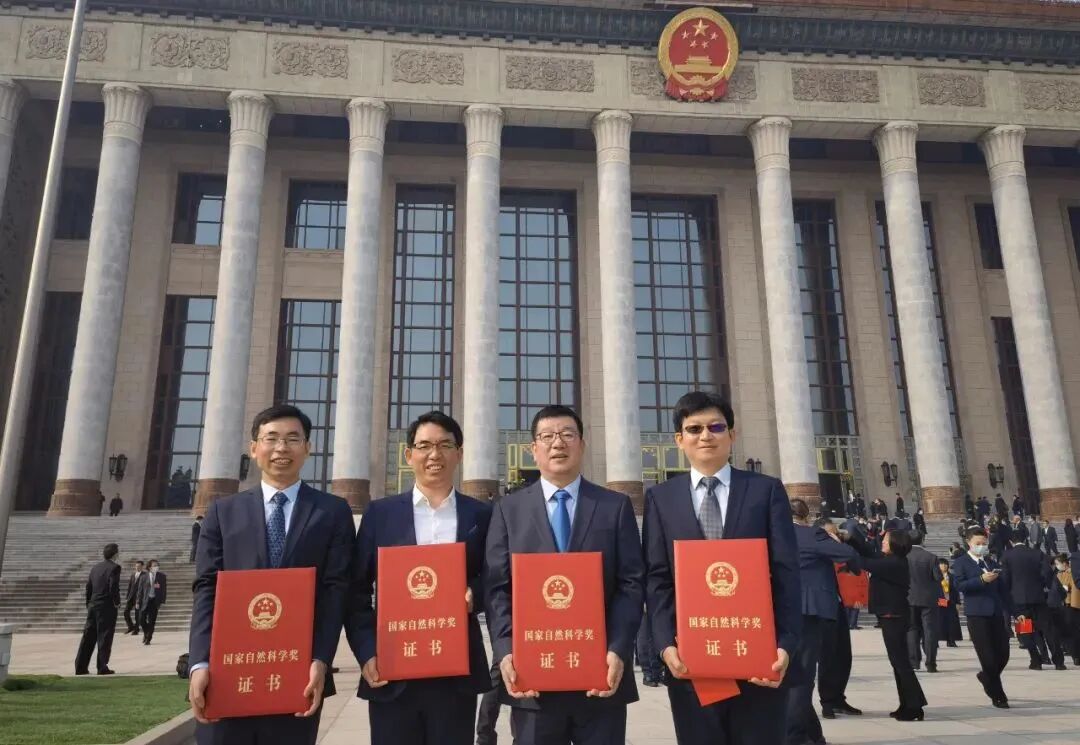

赵东元领衔,李伟、邓勇辉、张凡等团队成员完成的“有序介孔高分子和碳材料的创制和应用”项目,获国家自然科学奖一等奖

“有序介孔高分子和碳材料的创制和应用”项目获2020年度国家自然科学奖一等奖、团队承担基金委“功能介孔材料”基础科学中心和20余项国家重点研发项目……在功能介孔材料合成和应用研究的路上,团队正以系统性、创新性、里程碑式的研究成果创造着历史。

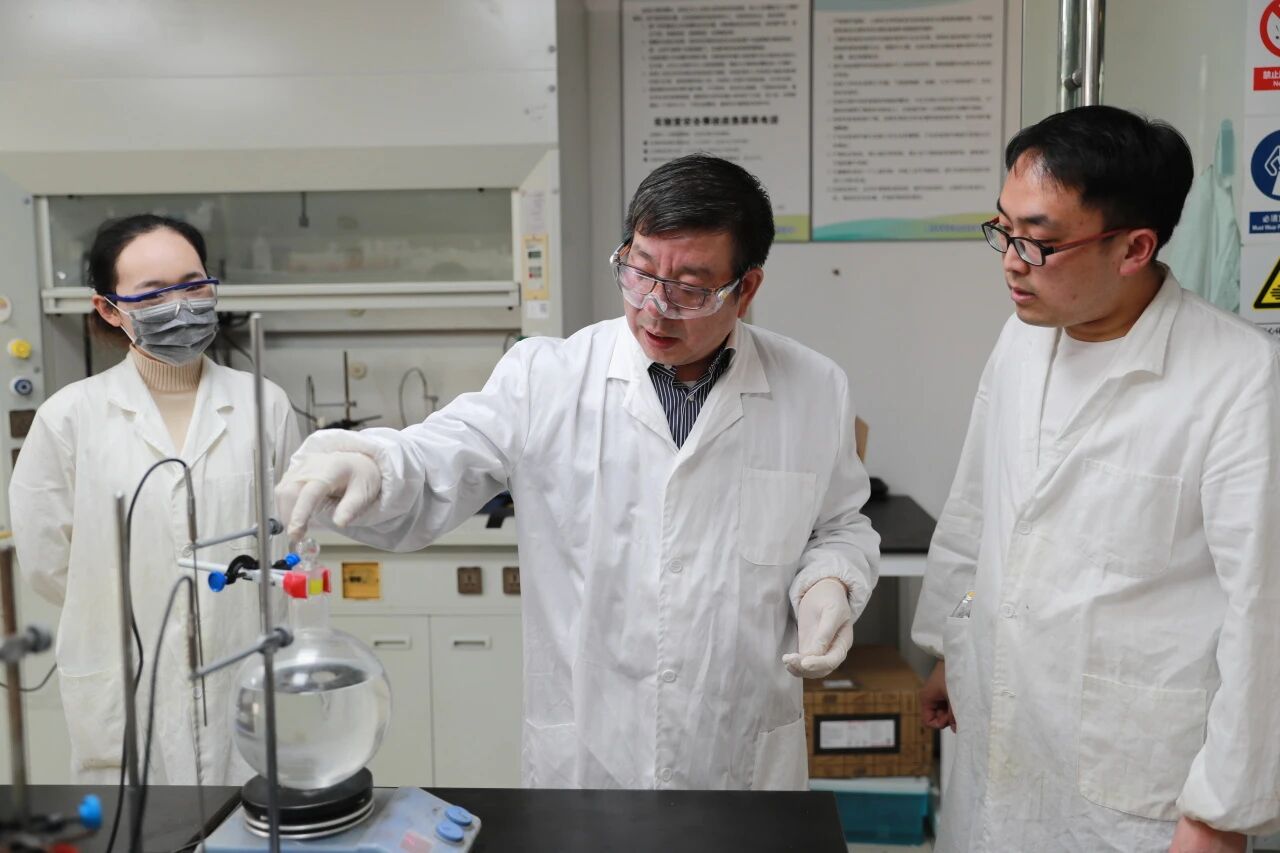

打通从实验室到市场的“最后一公里”

随着团队在功能介孔材料研究领域“遍地开花”,自2018年起,赵东元已提前布局下一步——将研究成果服务于国计民生。

“对科研成果的转化而言,科研上的交流往往不是‘1+1=2’的关系,有时可能会发挥‘1+1>5’的作用。”团队资深成员、化学系教授徐华龙说。

这些年,他和化学系教授沈伟一起锚定催化工程研究和技术开发,与聚焦介孔材料基础研究的赵东元达成“前后端”合作,致力于让具备闪光点的优秀基础研究成果从实验室中“走出去”。

在徐华龙看来,这些成果的转化并未局限于改良的范畴,而来源于材料结构设计上的大胆创新。“架起基础研究成果与工业界的桥梁,不仅要解决科学上的问题,还要解决工程上的问题。”而后者则要求团队走出实验室,与企业进行合作,在生产过程中让研究成果发光。

从事应用研究,同样需要付出更多的精力、更大的勇气、具有更宽的知识面。面对社会投入的大量人力、物力和财力,徐华龙与团队成员必须“指哪打哪”,于期限内实现研究目标。

“反过来看,最大的压力会给你最大的勇气和决心。”在不断克服挑战的同时,投身工业化应用项目也为徐华龙和团队带来宝贵的学习机会,“你没有退路,只能往前走。”

“把材料的结构做得这么精巧,到底怎么大规模应用?”自2014年加入团队以来,这个疑惑一直萦绕在“90后”团队成员张威的心头。而来自导师赵东元的一通电话,为他带来了将基础研究成果从“书架”推向“货架”的契机。

2021年底,在学校科技成果转化政策和赵东元的支持下,团队的成立了产业化公司-山东复元新材料科技有限公司,积极推动功能介孔材料从实验室样品到规模化产品再到商业化商品。

作为目前主要的电池负极材料,石墨的能量密度已经逼近极限。在产业化方向上,张威瞄准面向下一代电池的高能量密度负极材料,于连云港建立全世界首条用于硅碳负极的300吨/年有序介孔碳产线。其产品凭借在电池续航能力提升上的突出表现,获得了多家头部企业的持续性订单和消费电子龙头企业超7000万元的战略投资。

300吨介孔碳生产线

“我们每天的大部分时间都泡在工厂里,和工人在一起。”深入产业一线的经历让张威意识到,高校科研团队在创业时必须找到高附加值的应用场景,以弥补成本控制方面的不足。“这就需要我们去跑市场,把客户的需求反馈到研发里。”只有完成从“我们有什么,客户就要买什么”到“客户要什么,我们就去做什么”的观念转变,才能够打通从实验室到市场的“最后一公里”。

一路走来,中国石化前瞻性基础性研究科学奖、第二十三届中国国际高新技术成果交易会优秀产品奖、第二十三届中国国际工业博览会高校展区优秀展品奖等重量级奖项,正见证着团队发展介孔材料规模化制备技术的坚实步伐。

创造“孔隙”

为团队成员开拓宽容的试错空间

左一为青年教师时期的赵东元

27年前,刚刚归国的青年教师赵东元从一间实验室起步,带着5名本科生、两名研究生开启了团队的“创业”期。

年轻的人,年轻的团队,一切都是新的。

携最前沿的理念归国,在初创期,赵东元为团队设计了不少研究方向,同时试错。最终,赵东元决定收回散射的注意力,集中力量围绕功能介孔材料实现突破。

确立了方向,要如何发挥团队成员的潜能,让力往一处使?他的选择是——尊重每一个人,把团队中每一位有志于从事科学研究的师生都作为未来科学家培养。“只有让他爱上自己所从事的科研,他才会发挥自己最大的潜能和智力。”赵东元感慨。

团队成员一谈起赵东元,常常众口一词地提到“平易近人”四个字。这不仅是他的性格,更是他带好团队的“秘诀”。

刚开始组建团队时,他就有意识地和学生打成一片。“那时我还很年轻,真的能和学生有一些共同语言,我们经常在一起吃饭。”赵东元感慨。

和学生打成一片后,他渐渐了解了每个人的特长,并尽力发挥每个人特长。有人热爱科研,赵东元就给他安排最前沿的题目,“跟他慢慢讨论,把他带到这个领域来,充分发挥他的智慧”。有人在教学上颇有天赋,赵东元会带着她一起上课,一点点打磨课程。

有人一直没获得正反馈怎么办?这时,他会宽慰他:“在科研的道路上遇到失败是很正常的,哪怕不成功也没关系,只要幸福就好。”

宽容与允许试错的氛围让团队形成了凝聚力,“大家不会相互攀比,而是相互支持。”

没多久,他便带领团队取得了化学系多项第一,第一篇JACS、第一篇Nature、第一篇全国百篇优秀博士论文……随着团队走向快速成长期,成员也形成了自发自觉的战斗力,从早期的“一带多”走向到“遍地开花”,围绕功能介孔材料的创制与工业应用这一主线形成了各具特色的创新性成果。

团队合影

经过27年的发展,从“60后”到“90后”,从教学、科研到成果转化,团队已形成一支梯队衔接、结构合理、持续发展的教师团队。目前,团队拥有中国科学院院士1名,入选国家级人才计划者10人,近半数成员获得过青年领军人才和上海市人才项目资助。

如今,每当学生和青年老师面临职业发展规划、方向选择、深造学习安排等困惑时,赵东元依然如27年前一般,不管再忙都会第一时间和他谈心,给予中肯建议、提供帮助。

2025年,赵东元带头组建智能材料与未来能源创新学院,并和团队重新建立新工科教学体系和本硕博融通“领军人才班”—智能材料班。“我们希望把创新学院打造成孕育新技术的科学殿堂,培养具有科学家思维的工程师。”

于他和团队而言,又一次“创业”开始了。

2017年,教育部决定开展“全国高校黄大年式教师队伍”的创建活动,此前共认定了三批,复旦大学均有教师团队入选,分别是基础医学院病原生物学系医学微生物学教师团队、附属中山医院心内科教师团队、出土文献与古文字研究教师团队。

Copyright @ 2020 www.zgjyjdw.cn All Rights Reserved

《教育新闻报》官方网站:http://www.zgjyxwb.com

教育监督网 官方网站:http://www.zgjyjdw.cn

广播电视节目制作经营许可证:(京)字第15763号

工信部备案许可证编号:京ICP备15045263号-4

地址:北京石景山区新华社第二工作区