BISU

冬日的羌塘,千里冰封。赵鹏飞穿着一件棉衣,提着喇叭,站在海拔四千多米的藏北申扎县卡乡上仓贡玛村升旗台上。

“今天,我想给大家讲一个故事,关于我们这个村子,关于我们这个国家。”我校德语系2013届毕业生、时任上仓贡玛村党支部第一书记的赵鹏飞在国旗下分享的是纳仓部落抗英的历史,在羌塘草原的微风中,他的声音里藏着深厚的情感。他是八路军赵永祥烈士的曾孙,在祖国的边疆西藏,讲述着与曾祖父一样,抵御外族侵略为民族独立而战的故事。

赵鹏飞在60周年校庆时

把自制的《格萨尔》文创书签带回母校

初心有迹,一脉红色传承

BISU

赵鹏飞从小就听爷爷回忆曾祖父的事迹。那时的他年幼懵懂,只觉那些故事仿佛是遥远的传奇。直到小学毕业,电视剧《新四军》中人物所体现的共产党员对祖国的忠诚、为人民奋不顾身的精神深深感染了赵鹏飞,先辈们伟岸的形象伴随着影片在他心中点燃起信仰的火苗。

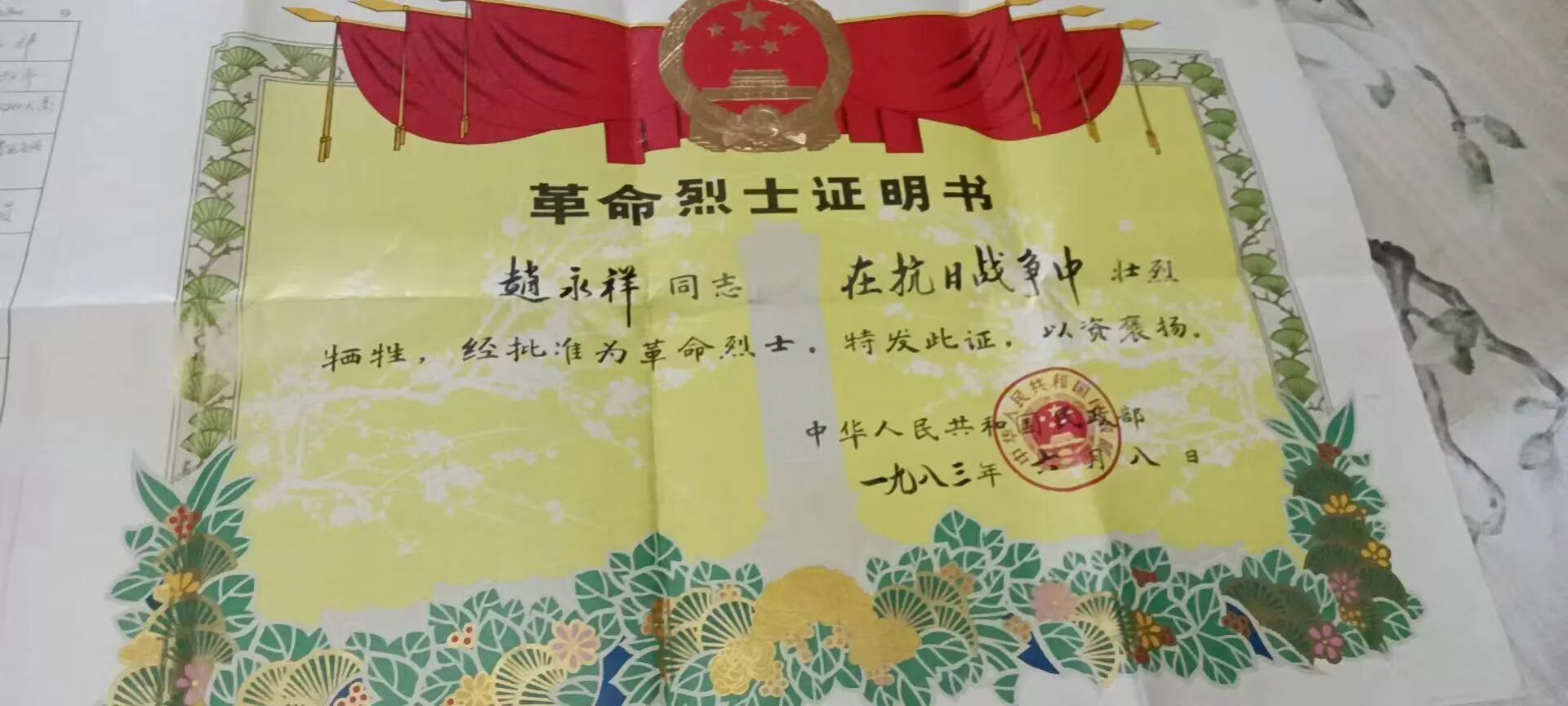

赵鹏飞的曾祖父赵永祥的革命烈士证明书

赵鹏飞的曾祖父赵永祥,青年时加入中国社会主义青年团,不久便在革命风暴中加入中国共产党,历任冀鲁边区战地动员委员会主任、破路总指挥,带领许多乡亲走上抗日战场。1942年,赵永祥在反扫荡斗争中负伤被捕,被叛徒出卖后遭受酷刑,最终英勇就义,埋骨他乡。赵鹏飞的爷爷,尽管当时只有四五岁,为了掩护情报传递,同志们将信缝入他的小裤子,再在他身后抹上粪便,让敌人不敢靠近。“我最感动的是,曾祖父把家中的药铺、钱庄都捐献给了八路军。如果连生活所依都能舍弃,那信仰该是多么坚定。”赵鹏飞说道。

这份家国选择,并不止一人。赵鹏飞的爷爷还有一位哥哥赵世岩,1950年朝鲜战争爆发时,正就读于华东军政大学。他背着家人主动请缨,奔赴战场,加入中国人民志愿军,1952年12月在长津湖战役中壮烈牺牲。

那段烽火岁月留下了许多刻骨记忆。曾祖父牺牲后,日军冲进家中搜查,一名军官用刺刀抵住曾祖母的胸口。年仅四五岁的爷爷在日军身后拽住军装往后拉,被一脚踹得很远,昏了过去。那是儿子对母亲的挚爱,弱小的身体里藏着最深沉的亲情。而当汉奸上门索取物资时,曾祖母挺直了腰板:“我们不支敌!”对方强行夺走羊、手推车和耙子。曾祖母没有妥协,只留下一句话:“谁拿走的,给我送回来!”等到八路军拔掉几个据点后,那些东西被悄悄送了回来。曾祖母“不义而富且贵,于我如浮云”的气节,镌刻进了赵鹏飞的内心。

这些故事,代代相传,从未褪色。倘若有人问赵鹏飞:“初心在哪里?”他会说:“心本无形,而心之迹,却可寻。”那份初心流淌在家族红色血脉的传承之中。

赵鹏飞和祖父母、父母合影

选择之问,信仰之答

BISU

2013年,赵鹏飞正值大学毕业,站在人生的岔路口。是留在熟悉的城市、陪伴家人,还是远赴千里之外的高原,投身祖国最需要的地方?现实的顾虑与理想的召唤,在他心中激烈拉扯。暑假的北京闷热难耐,玉渊潭的蝉鸣声仿佛也在催促他做出抉择。

赵鹏飞在上仓贡玛村组建“小小护旗队”

早在2008年,他还是太原二外的高二学生时,就已递交入党申请书,次年成为预备党员。在北二外读书期间,他担任支部宣传委员,多次组织同学探讨“为人民服务”的现实意义。而当真正面临“去不去西藏”的选择时,彼时的誓言,如今迎来了实践的考验。与此同时,成长的土壤也在悄然塑造着他的信念。从小在红色家庭中长大,家中书柜中摆满了传统文化书籍和政治理论读物。长期熏陶下,他对传统文化和政治理论充满了浓厚的兴趣。为此,在北二外求学期间,他还创办了国学社。同时,西藏也以神秘风光与厚重文化吸引着他。

那天傍晚,从玉渊潭归来后,他犹豫片刻,终于鼓起勇气给最信任的老师发去信息:“老师,我可以去西藏吗?”老师简洁有力的回复,像一枚落锤,让他动荡一周的心终于安定下来。

家里人各有担忧。母亲语气委婉地说:“家乡很多单位也在招人。”爷爷更是忧心忡忡:“我年轻时的一位同事,曾在进藏后牺牲,再也没能回来。”让赵鹏飞感动的是,尽管满心担忧,家人最终并没有阻拦,尤其是父亲坚定地说:“我觉得你选的这条路,是最正的!”

赵鹏飞首次进藏时与母亲的合影

多年后回忆起那个决定,赵鹏飞说:“我觉得我进藏的选择更多是受家庭潜移默化的影响和对身为一名共产党员应尽责任的落实。我做出每个决定,不见得都会想到祖辈的故事,但我相信这种来自先辈的影响必然流淌在血液中。”

扎根在那片雪域高原

BISU

从2013年大学毕业至今,赵鹏飞已在西藏度过了十二年。他三次驻村,割青稞、烧煤生火、跟着牧民追牛羊,真正地体验了农村生活。高原的风吹过他的脸,也锤炼着他对这片土地的理解。

藏北牧人文化馆(上仓贡玛村村史馆)

开馆时工作人员合影

进藏工作七年后,赵鹏飞对“三农”问题有了更加深入和持久的关注。这种关切并非一朝一夕养成,而是在家庭影响与个人实践中逐渐积淀。他的父亲曾长期参与山西的扶贫工作,在扶贫开发实践中提出了“易地搬迁”的思路,并出版了专著《扶贫开发理论与实践》。在耳濡目染的家庭影响下,赵鹏飞对农村发展始终保持关注。

随着在西藏工作的不断深入,他通过观察、学习与思考,愈发体会到“三农”对于社会物质生活的基础性意义。这份认识在他的实践中不断深化,最终在雪域高原落地生根。2023到2024年在那曲市申扎县卡乡上仓贡玛村驻村时,赵鹏飞提出了“以本地文化育人兴业”模式并发表相应论文《上仓贡玛村:“以本地文化育人兴业”模式之探索》,尝试从西藏的历史、文化中挖掘与社会主义核心价值观相契合的内容,以通俗易懂的方式教育引导农牧民党员、群众铸牢中华民族共同体意识,为实现家乡发展而不懈奋斗。同时,结合地域文化开发相应产品,丰富集体经济产品,构建集体经济与其他所有制经济合作的桥梁,实现经济和文化共同繁荣。

赵鹏飞在海拔4700米处的上仓贡玛村村委会

写下“清澈的爱只为中国”

他所理解的“文化育人”,不是空洞口号,而是一种根植于民族精神与日常生活之间的“润物细无声”。在与农牧民的长期接触中,他发现藏族文化中天然有一种“利他”倾向。这种精神不仅体现在《格萨尔王传》等在西藏自治区及涉藏州县广泛流传的史诗格言中,如“一心做善事,得益在其间”“公心虽如上弦新月,但它会逐渐圆满;私心虽如十五圆月,但它会逐渐亏损”,更融入在藏族群众的血液中,体现在日常生活的点滴之中。赵鹏飞曾三次在拉萨坐公交忘带零钱,每一次都有陌生人毫不犹豫替他支付车费。正是这样看似微小的善意,让他深切体会到“在这里,人和人的距离很近”。在赵鹏飞看来,经济、社会、文化是交织在一起的。在过去的雪域高原,特别是在海拔4500米以上的地区,许多生活必需物资往往依靠交换获得。从藏北羌塘与后藏地区之间的“盐粮交换”,到藏族聚居区与内地自古延续的“茶马互市”。这种互通有无的经济传统,沉淀为“互利”的文化底色。

正是这种文化精神,使赵鹏飞看到了价值上的契合:藏族文化中所崇尚的“利他”,与汉文化中推崇的“仁爱”、以及共产党人“为人民服务”的宗旨,在内在逻辑上是高度一致的。这种共通性,正是他开展“文化育人”的重要支点。

赵鹏飞向上仓贡玛村老赤脚医生格桑旺扎征集历史

从纳仓部落参加抗英斗争的历史、村里老赤脚医生全心全意为人民服务的故事到“第一位大学生”“第一名解放军”“第一名人民教师”等本地楷模的事迹,这些全村人共同的记忆、身边人的故事,都成为了赵鹏飞教育引导农牧民的最好素材。

“讲给农牧民、讲给孩子听,让他们知道幸福生活的来之不易,唤醒他们血脉中为国为民为家乡的基因。正如他自己的先辈所流下的血与汗鞭策他来到西藏为祖国边疆发展奋斗一样。这是一种传承,需要去铭记、去传递。”赵鹏飞在《我是共产党员|一名八路军烈士后代的西藏情》中这样写道。

值此中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,赵鹏飞写下诗作一首,以告慰先贤、寄托敬意。今特附于此。

胜利辉煌八十载,我辈坐享您未见;

埋骨他乡亲不知,妻儿生死两相隔。

抚碑含泪泣不已,黄花松柏雨露滴;

孙愿朝夕此相伴,尽言民声告乃魂。

东风赤旗犹招展,工农依怙韶光耀;

改革开放国渐富,基本路线不动摇。

高铁航天领寰宇,舰队护航五大洲;

百年屈辱已雪耻,华夏复兴乃今朝!

三农是为国之本,文化是为国精魄,

孙已立志深研此,与吾同志破浪行。

虽吾国力已渐强,然登皓首仍需力,

唯愿人民永安康,团结一心越汉唐!

Copyright @ 2020 www.zgjyjdw.cn All Rights Reserved

《教育新闻报》官方网站:http://www.zgjyxwb.com

教育监督网 官方网站:http://www.zgjyjdw.cn

广播电视节目制作经营许可证:(京)字第15763号

工信部备案许可证编号:京ICP备15045263号-4

地址:北京石景山区新华社第二工作区