编者按:骄阳似火,翻涌盛夏,师大的学术热情同样炽热,各学术领域硕果频出,精彩纷呈。相关科研团队在神经退行性疾病治疗、抗病毒免疫机制、生殖健康等多个前沿领域取得新突破。在此我们摘选了部分具有代表性的学术成果,邀您共览山师六月学术大观,感受创新力量,见证科研锋芒。

周军教授团队开发高效快速降解FUS蛋白及其突变体的PROTAC及脑靶向递送系统用于神经退行性疾病的治疗

Ruixin Ge, Miao Chen, Sijin Wu, Sirui Huang, Ping Zhou, Minghui Cao, Fan Zhang, Jinzhi Zang, Yigao Zhu, Jingrui Li, Guilin Ni, Zhihao Yang, Qingchao Li, Wei Pan, Liang Zhang, Min Liu, Chenghao Xuan, Haiyang Yu, Jun Zhou, Songbo Xie. DNA nanoflower Oligo-PROTAC for targeted degradation of FUS to treat neurodegenerative diseases, Nature Communications. 2025 May 20;16(1):4683. doi: 10.1038/s41467-025-60039-2.

肌萎缩侧索硬化症(Amyotrophic Lateral Sclerosis, ALS)和额颞叶痴呆(Frontotemporal Dementia, FTD)是两种罕见的神经退行性疾病。ALS又称“渐冻症”,因近年来的冰桶挑战活动而备受关注,其主要累及上、下运动神经元,以进行性加重的骨骼肌无力、肌萎缩、肌束颤动、延髓麻痹和锥体束征为主要临床表现,发病高峰期通常发生在45岁以上,生存期一般为3~5年,大多数患者在症状出现的2-3年内死于神经肌肉呼吸衰竭。近年来研究发现ALS和FTD属于同一连续谱系疾病,即肌萎缩侧索硬化-额颞叶谱系障碍(ALS-FTSD),其中SOD1、FUS、TDP-43、C9orf7等基因突变是引起ALS/FTSD的四种最常见突变基因。2023年美国FDA批准了Biogen/lonis公司靶向SOD1突变体的反义寡核苷酸药物Tofersen上市,这是首款针对ALS的基因靶向药物。但是,针对其他基因突变导致的ALS/FTSD,目前尚无有效的靶向干预药物。

FUS和TDP-43突变会导致其从细胞核易位到细胞质中并形成异常的胞质聚集体,进而引发神经元细胞死亡。研究表明,在出生后小鼠中敲除FUS蛋白具有良好的安全性,靶向FUS的反义寡核苷酸疗法在部分罕见病例中也显示出了良好的安全性和治疗潜力。PROTACs作为一种新兴的新药研发范式,在靶向“不可成药”和克服耐药性方面展示出了巨大的潜力。因此,开发靶向降解FUS蛋白的PROTACs是一种有前景的策略。

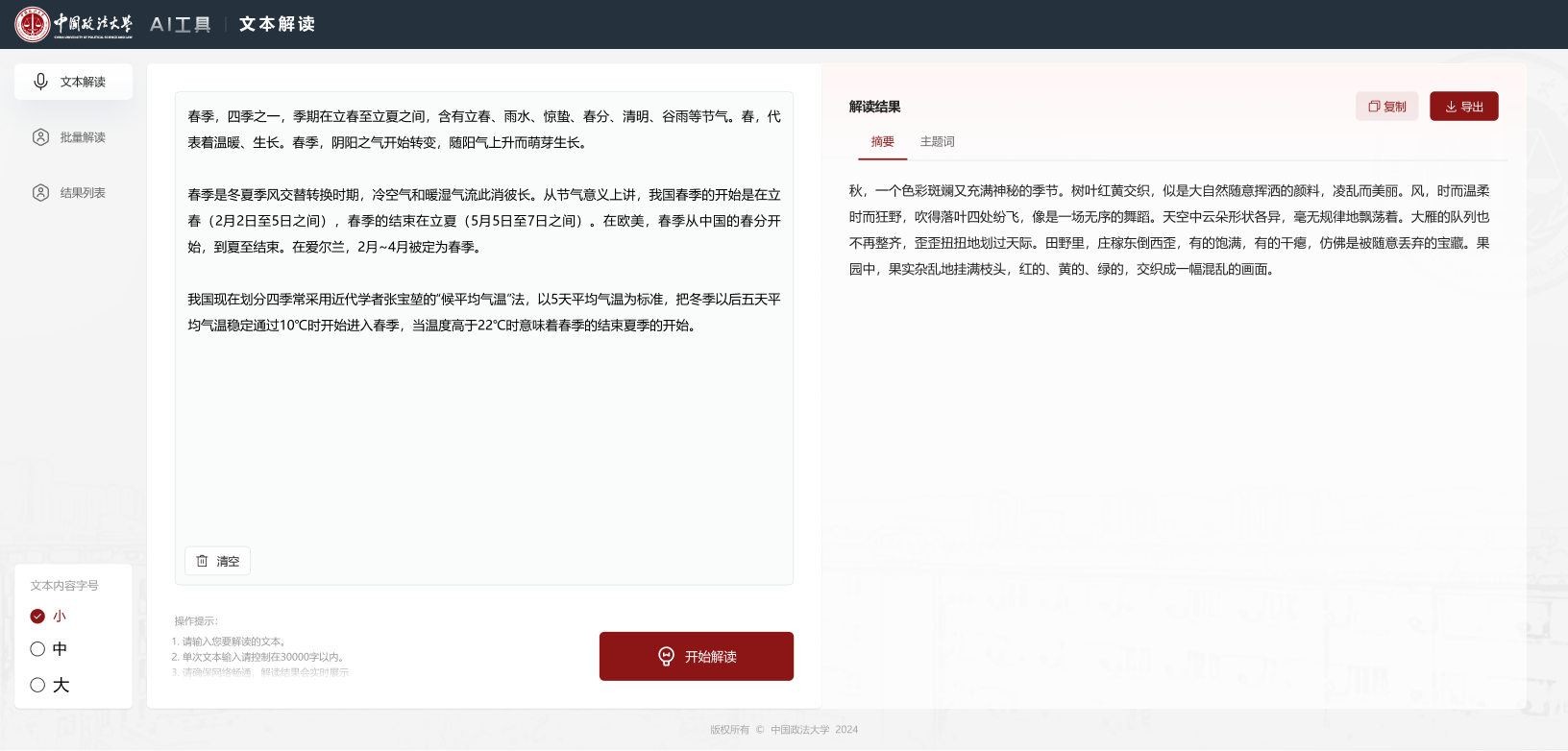

近日,山东师范大学周军教授联合天津医科大学总医院谢松波教授联合和美国基因泰克公司于海洋研究员在Nature Communications期刊上发表了题为DNA nanoflower Oligo-PROTAC for targeted degradation of FUS to treat neurodegenerative diseases的研究论文,研究团队研发了首个特异性靶向FUS蛋白及其突变体的Oligo-PROTAC,能有效清除细胞内因FUS蛋白突变形成的异常胞质聚集体;同时,团队还创新性地构建了基于转铁蛋白受体(Transferrin receptor, TfR)的DNA纳米花递送系统,实现了Oligo-PROTAC的高效装载及跨血脑屏障递送,为FUS突变导致的ALS/FTD疾病治疗带来了新希望,并为其他中枢神经系统的药物研发提供了新思路和工具。

本研究研发了靶向降解ALS/FTD致病蛋白FUS的Oligo-PROTAC和脑部递送系统,克服了药物无法穿透血脑屏障的瓶颈,为ALS/FTD的治疗带来了新希望,并为靶向其他神经退行性疾病致病因子提供了新思路。

山东师范大学博士生葛瑞鑫为该论文的第一作者。山东师范大学周军教授、天津医科大学总医院谢松波教授、美国基因泰克公司于海洋研究员为该论文的共同通讯作者。相关研究得到了国家自然科学基金等项目的资助。

何洪彬教授与王洪梅教授团队在《Autophagy》发表学术论文

Wang L, Hou P, Ma W, Jin R, Wei X, Li X, He H, Wang H. Unveiling EXOC4/SEC8: a key player in enhancing antiviral immunity by inhibiting the FBXL19-STING1-SQSTM1 signaling axis. Autophagy. 2025 Jun 3:1-19. doi: 10.1080/15548627.2025.2511077.

2025年6月,山东师范大学生命科学学院何洪彬教授与王洪梅教授领衔的动物病毒学团队在国际知名期刊Autophagy上在线发表了题为“Unveiling EXOC4/SEC8: A key player in enhancing antiviral immunity by inhibiting the FBXL19-STING1-SQSTM1 signaling axis”的研究论文,揭示了胞外分泌复合体亚基EXOC4通过上调干扰素基因刺激因子(STING1)增强抗DNA病毒天然免疫反应的新机制。生命科学学院博士研究生王琳和青年教师侯佩莉、马文青为文章的共同第一作者,王洪梅教授和何洪彬教授为文章的共同通讯作者。

DNA病毒感染触发宿主细胞的抗病毒天然免疫反应,其中STING1(干扰素反应刺激因子)是抗DNA病毒免疫的核心分子。然而,STING1的活性受到多种翻译后修饰的严格调控,其稳定性与抗病毒免疫的效果密切相关。研究团队发现,EXOC4能够显著增强DNA病毒触发的I型干扰素(IFN-I)信号反应。通过体外和体内实验证实,EXOC4可抑制DNA病毒(HSV-1和HAdV-4)的复制,增加HSV-1对条件性敲除EXOC4小鼠的易感性。机制上,EXOC4通过与STING1相互作用,抑制E3泛素连接酶FBXL19介导的K27位点连接的STING1的K338、K347和K370位点泛素化修饰,从而阻止STING1被自噬受体SQSTM1识别并降解。这一机制显著增强了STING1的稳定性,进而促进下游抗病毒信号通路的激活。

该研究首次揭示了EXOC4通过调控FBXL19-STING1-SQSTM1轴在抗病毒免疫中的重要作用,为理解宿主抗病毒机制提供了新视角。EXOC4作为STING1稳定性的正向调控因子,有望成为抗DNA病毒治疗的潜在靶点,为开发新型抗病毒研究提供了理论依据。

高金珉教授在Journal of Genetics and Genomics中取得重要研究进展

Yuanyuan Liu, Bohan Liu, Shuo Wang, Li Zhao, Qian Li, Feifei Qi, Ruoxi Wang, Jun Z

hou, Jinmin Gao*. Cohesin variants and meiotic timing shape chromosome segregation accuracy, Journal of Genetics and Genomics, 2025 Jun 27:S1673-8527(25)00178-X (2025).

2025年6月,山东师范大学生命科学学院高金珉教授课题组在 Journal of Genetics and Genomics期刊上发表题为“Cohesin variants and meiotic timing shape chromosome segregation accuracy”的研究论文。女性生育能力随年龄增长显著下降,卵母细胞及胚胎中非整倍体比例升高,显著增加唐氏综合征等出生缺陷的发生风险。研究表明,减数分裂缺陷是这一过程的核心原因。然而,生殖相关疾病往往在成年后才显现,常常错过最佳干预时机。因此,识别影响生殖健康的关键因素,对于风险预测和早期干预具有重要意义。该研究利用基因编辑技术在模式生物秀丽隐杆线虫中精准模拟人类黏连蛋白(cohesin)复合体的自然变异,构建了新型生殖衰老研究模型,深入解析了cohesin变异对减数分裂及生殖的影响,为研究生殖衰老和相关生殖疾病提供了新视角和潜在干预靶点。

蔡阳健教授团队在光场相干性超快调控领域取得重大突破

近日,蔡阳健教授团队在国内著名期刊《PhotoniX》上发表题“High-Speed Optical Coherence Manipulation Based on Lithium Niobate Films Modulator”的研究论文,创新性地将将铌酸锂薄膜调制器应用于光场相干性调控,这一成果不仅为该领域研究人员提供了新型调制器件,也为铌酸锂薄膜调制器开辟了新的应用场景,展现了其在光场自由度调控中的潜力,有望在多学科交叉领域引发新一轮技术革新。

传统光场相干性调控技术调制速率低,严重制约其向实际应用场景转化的关键科学问题,本研究提出一种基于铌酸锂薄膜调制器的高速光场相干性调控方案。目前,主流光场相干性调控器件,包括液晶空间光调制器与数字微镜器件,其调制速率被局限在60Hz至17kHz的范围内,这一性能短板难以满足光通信中高速数据传输、高速光学成像中动态场景捕捉等对频率响应要求严苛的应用场景需求。

针对上述难题,本研究团队基于铌酸锂材料卓越的线性电光效应,通过优化器件设计与制备工艺,开发出具备64通道并行调控能力的铌酸锂薄膜调制器。该调制器能够实现多个空间点的同步相位调制,在0–2π相位范围内达到350kHz调制频率。同时,结合光场相干性调制的相干模式叠加理论,通过计算获得满足特殊相干性要求的光场相位分布函数,并通过驱动电路对铌酸锂薄膜调制器进行实时电压控制,最终实现光场相干性的快速、精准调控。本研究成果为光场相干调控技术在高频场景的应用提供了全新的技术路径,有望推动光学信息处理、量子光学等多学科领域的技术革新。

山东师范大学朱新蕾副教授为论文的第一作者,上海交通大学陈险峰教授、华东师范大学程亚教授、山东师范大学蔡阳健教授为论文共同通讯作者。相关研究得到了国家自然科学基金重大项目、国家重点研发计划项目课题等多项资助。

吴泓辰老师、房晓畅博士、张化祥教授团队在长短期偏好序列推荐揭露错误信息影响研究中取得重要进展

Hongchen Wu, Xiaochang Fang, Hongxuan Li, Jie Sun, Jing Jing, Lin Zhang, Yihong Meng, Zhaorong Jing, Huaxiang Zhang, Impact of alleviating misinformation: an impulsive buying-aware model for sequential recommendation, Expert Systems with Applications 291, 128513 (2025).

2025年6月,山东师范大学吴泓辰老师、房晓畅博士、张化祥教授团队在国际SCI一区顶级期刊《Expert Systems with Applications》发表了题为“Impact of alleviating misinformation: an impulsive buying-aware model for sequential recommendation”的研究论文。该研究针对电商推荐系统易受误导信息(如谣言、假新闻)引发用户冲动购买的问题,提出了一个冲动购买感知的序列推荐模型(INSPEQ),通过结合时间属性路径建模用户长期偏好,使用层次化自注意力捕捉短期冲动行为,并引入异构图推理和边级注意力机制识别误导信息导致的异常购买模式。

序列推荐系统往往会受到包含错误信息的大规模流量数据的干扰,导致用户冲动性购买行为,并降低预测准确率。然而,现有大多数方法要么仅关注用户的长期偏好,要么假设用户意图平滑演化,因而在建模上存在不足,表现不佳。为此,本文提出了一种面向用户长期与短期偏好表征的冲动购买感知型序列推荐模型(INSPEQ),旨在缓解错误信息的影响并提升推荐质量。INSPEQ 首先通过关系路径中内在与外在知识中嵌入的商品属性,区分用户的长期和短期偏好。在长期行为建模中,采用包含 apGRU 的 PATR-GRU 网络,通过持久性商品属性和邻接/非邻接商品之间的时间依赖编码,学习稳定的用户偏好,捕捉直接和间接的时间影响。为建模短期偏好,INSPEQ 引入了改进的自注意力机制,并结合时间感知的位置编码,有效反映动态会话中用户近期行为的变化。这两种偏好表征通过基于 MLP 的门控机制自适应融合,根据用户的冲动程度动态分配权重,实现对稳定性与新颖性的灵活平衡。在三个真实世界数据集上的大量实验证明,INSPEQ 始终优于十九种最先进的基线方法,在 nDCG@5 和 HitRatio@5 指标上分别相对最强基线提升最高可达 +10.1% 和 +11.4%,凸显了在实际推荐场景中联合建模偏好动态并缓解错误信息影响的有效性。

李晓迪团队在具有未知不匹配扰动的脉冲系统的基于观测器的滑模控制问题中取得重要研究进展

Luyao You and Xiaodi Li; Observer-based sliding mode control of impulsive systems with unknown mismatched disturbances, Expert Systems with Applications,276, 127092 (2025)

2025年6月1日,李晓迪教授团队在国际知名期刊Expert Systems with Applications发表了题为“Observer-based sliding mode control of impulsive systems with unknown mismatched disturbances”的研究论文。该论文的第一作者是李晓迪老师指导的博士研究生由璐瑶。该研究主要考虑了一类具有未知不匹配扰动的脉冲系统的基于观测器的滑模控制问题。与现有的依赖已知扰动的滑模控制器不同,本文提出的基于观测器的滑模控制器依赖于对扰动的估计,并将扰动估计误差的界融入到滑模增益的设计中。研究表明,该控制方法不仅能够有效抑制未知不匹配扰动的负面影响,而且能够保证滑模面在有限时间内的可达性。本文建立了脉冲系统的可达性判据,揭示了不匹配扰动、脉冲作用与滑模函数之间的潜在联系。同时避免了滑动模态在脉冲时刻跳离预设的滑模面。最后,本文给出基于线性矩阵不等式的充分条件以镇定滑动模态。

近年来,李晓迪老师致力于脉冲系统的滑模控制研究,得到一系列较高水平的研究成果,部分成果发表在IEEE Transactions on Automatic Control、IEEE/CAA Journal of Automatica Sinica等控制领域顶级刊物。

责任编辑:王作强

初审 :董承臻

终审 :刘春香 张术秋

版权与免责声明:(1)本网转载内容仅为信息传递,并非商业用途,(2)本网所转载文章内容,并不代表本网观点。 (3)本网转载文章如涉及作品内容、版权等相关问题,请在壹周内通过电子邮件与本网站联系,邮箱:zy91370786qq.com 我们将在第一时间对内容进行删除

Copyright @ 2020 www.zgjyjdw.cn All Rights Reserved

《教育新闻报》官方网站:http://www.zgjyxwb.com

教育监督网 官方网站:http://www.zgjyjdw.cn

广播电视节目制作经营许可证:(京)字第15763号

工信部备案许可证编号:京ICP备15045263号-4

地址:北京石景山区新华社第二工作区