他是大家公认的“教学名师”“讲课能手”,他所开设的专业课,堂堂爆满,经常有学生来“蹭课”;他温文尔雅、严谨谦和,是深受学生喜爱的“达哥”;他矢志蔚蓝,搏浪弄潮,围绕海洋可再生能源利用领域“卡脖子”难题,开展关键核心技术攻关,不断取得新突破;他倡导“请进来”和“走出去”并重,不断壮大我国海工科研“朋友圈”,持续拓展学生国际视野,港口航道与海岸工程专业成为首批国家级一流本科专业。他就是国家级教学名师、全国高校黄大年式教师团队带头人、中国海洋大学教授史宏达。

三尺讲台勤耕耘

甘为人梯育桃李

“我愿是一架梯子。”史宏达经常会这样表达自己对“教师”这份职业的理解。他说,梯子不仅自己能够到高处,还心甘情愿地让别人踩着自己登高望远。“所以,我们应该有成就,我们更应该成就学生。”他是这样说的,也是这样做的。

当中国海洋大学工程学院学子谈起史宏达主讲的“港口规划与布置”课程,大家都赞不绝口,称其为港口航道与海岸工程专业的“王牌”课。他善于把思政元素巧妙地融入专业课教学之中,西方列强屡次从海上侵略中国、中国智慧与大国工匠、21世纪海上丝绸之路、“两山”理论、“碳达峰”与“碳中和”……于娓娓道来中滋润着学子的心田,在潜移默化中使学生树立“建港筑天下”的宽广胸怀与责任担当。

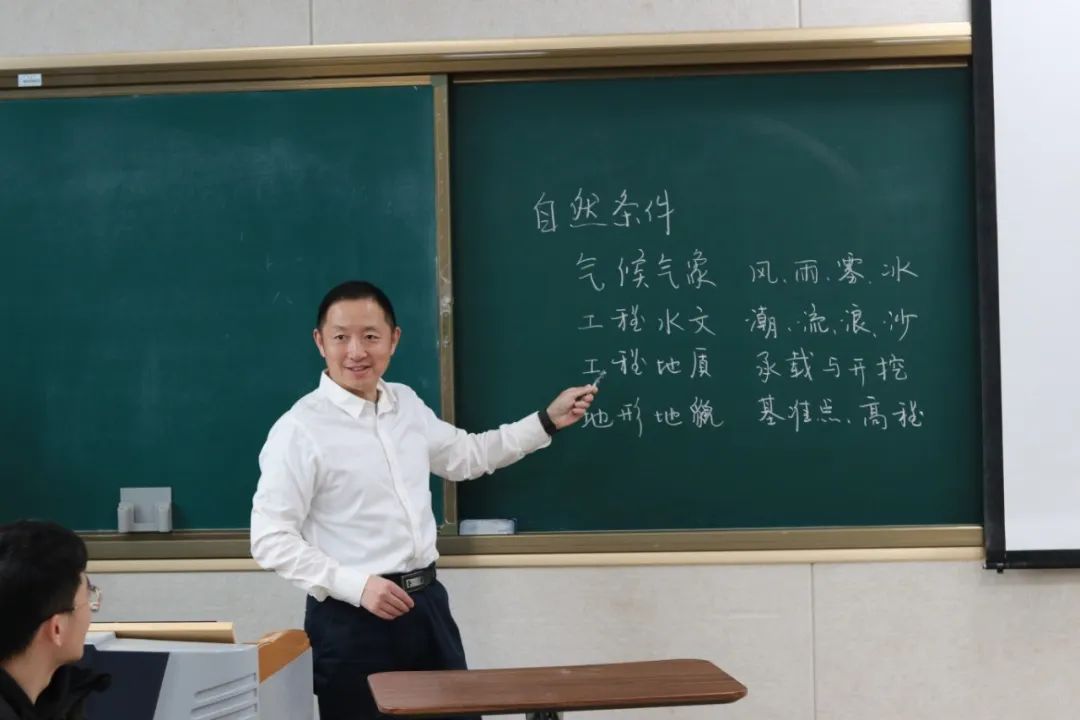

史宏达的课堂总是呈现这样一番景象:讲台上,他激情洋溢,侃侃而谈;讲台下,学生全神贯注,听得如痴如醉,每当下课铃声响起,彼此都依依不舍,希望可以一直讲下去、听下去。

“史老师的课异常火爆,需要提前占座,去晚了都抢不到好位置。”学生魏浩强说。

“史老师不是空洞说教,而是在生动地讲述中让我们自己去领悟港口建设与国运的关系,我们发自内心地想为国家富强、民族复兴作贡献,是一种渗透到骨子里的情怀。”学生朱凯说。

2020年,“港口规划与布置”入选“国家级一流线下课程”。2021年6月,该课程又被教育部评为首批“课程思政示范课程”,史宏达及其课程团队也获评教育部“课程思政教学名师和团队”。2005年,港口、海岸及近海工程专业教学改革项目荣获山东省教学成果一等奖。

史宏达主讲的研究生课程“随机海浪理论及应用”大部分是公式,比较枯燥。史宏达秉承“认真教书讲原理”的原则,一笔一画地在黑板上推导讲解,把人类科学思想产生的过程告诉学生,有时他可以连续板书3个小时不停歇。学生称他为“宝藏老师”,觉得他的课越听越上瘾。

围绕国家海洋工程发展需求,聚焦工科应用性强的特点,史宏达积极倡导推动创新型人才培养模式,在实习实践基地遴选与建设方面别出心裁,独树一帜,极大地激发了从本科生至研究生的创新意识与创新活动,学生们科研热情迸发,创新活力倍增。2018年,该成果荣获山东省高等教育教学成果奖一等奖,并被河海大学、武汉理工大学、中国石油大学等兄弟高校借鉴引入,在创新型海洋工程人才培养方面成效显著,广受好评。

35年来,他培养了硕士和博士研究生100余人。大部分奋战在以工兴海、以工强国一线,包括4名国家级高层次人才和一大批国家海洋事业的骨干力量。他们在长江三峡、港珠澳大桥、深中通道、长江口深水航道、洋山深水港等国家重大建设项目中勇担使命,争做中流砥柱。

矢志强国勇攀登

以工兴海谱华章

“科学研究,在一开始看似是兴趣,越研究你会发现是一种责任。”作为一名海洋科技工作者,史宏达始终谨记科研报国的情怀,瞄准国家战略需求,在海洋可再生能源利用等领域攻坚克难,不断实现关键核心技术突破,谱写了一篇篇以工兴海的蓝色华章。

偏远海岛供电,由于最大负荷有限、输送距离较远、岛屿面积狭窄,铺设海缆在技术与经济方面成本高昂,一直以来是世界性难题。我国拥有11000余个海岛及岩礁,如何保证这些岛礁的供电用能是一个值得探究的重大课题。

“国家的需要,就是我们的责任。”十多年前,结合我国海洋能资源充沛的特点,史宏达带领团队开启了海洋可再生能源开发利用的探索之路。

2012年,史宏达带领团队在青岛市的斋堂岛海域建起了我国北方首座海洋能示范基地。

2014年1月15日,斋堂岛海域天气寒冷、风大浪急,史宏达带领科研团队在寒风刺骨的海面上成功完成了“100kW级组合型振荡浮子波能发电装置”的投放,解决了多数传统装置“小浪不发电、大浪易损坏”的固有问题,标志着中国海洋大学在国内波浪能阵列化开发与工程应用领域率先取得了实质性突破。

史宏达团队还在斋堂岛建成了我国首座容量为600kW的海洋能多能互补海岛电站,不仅解决了岛上300余户居民的部分生活用电,还为当地渔民开展海水养殖提供电能,实现以海洋可再生能源为海岛供电的工程示范。

“希望有一天,我们的技术能复制到其他海岛上,给当地的渔民、驻军以及前去旅游观光的游客提供便利条件。这样海岛的能源供给就不会依赖于长输的电缆,国家的投资就会得到节约。”史宏达说。

“分享,是科学研究的一种美德。”史宏达和他的团队不仅把自己成功的经验与同行分享,还把自己失败的教训告诉同行,提醒他们少走弯路。实事求是、开放包容的科研态度赢得了同行的尊重,大家都愿意与他们合作。

从我国海洋能领域的第一个“863计划”主题项目到我国海洋能领域的第一个国家重点研发计划以及相关国家自然科学基金项目,作为我国海洋能科学研究的“领头羊”,史宏达只争朝夕、勇攀高峰。他带领团队成功解决了“小浪无功,缓流低效,出力不均”等“卡脖子”难题,自主研发了多台套波浪能装置并成功应用于工程示范。他十年前提出的“海能海用,就地取能,多能互补,独立供电”的先进理念被越来越多的人接受,逐步成为业内共识,并被收录进国家《海洋可再生能源发展“十三五”规划》中,成为指导我国海洋能开发利用的重要原则。

截至目前,史宏达累计主持科研项目50余项,发表高水平学术论文160余篇,形成技术专利40余项,编写专著和教材6部,荣获国家科学技术进步奖二等奖、山东省技术发明奖一等奖、山东省科学技术进步奖一等奖、第二十一届中国专利奖等科技奖励20余项。

国际合作开新局

学科建设进一流

“科研创新要放眼世界,开拓视野,接轨国际。”作为国内培养的土生土长的科学家,史宏达有着非凡的战略眼光,坚持以全球视野谋划和推动科技创新、人才培养以及学科建设。

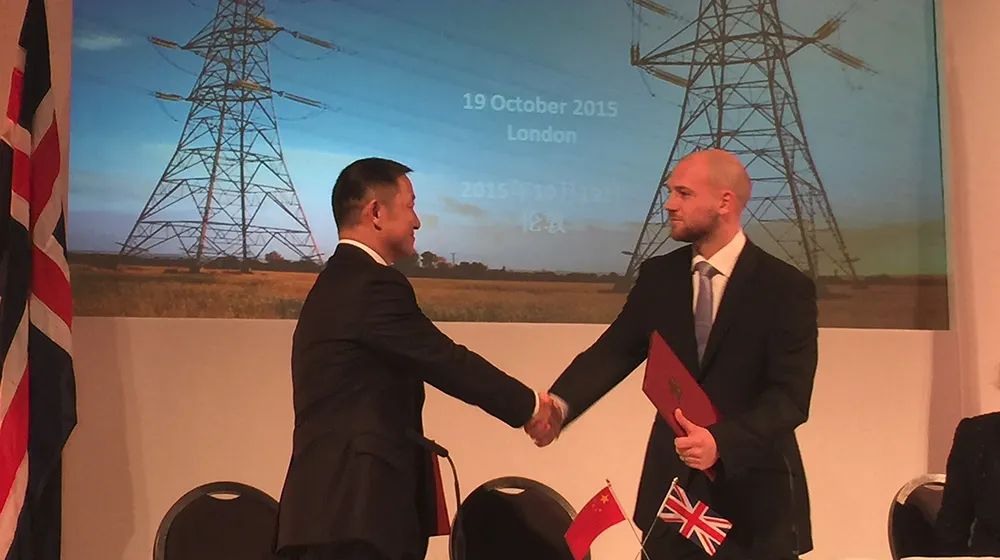

2015年10月,史宏达参加了在伦敦召开的第四届中英年度能源对话会,向与会学者介绍了中国海洋能发展现状与趋势,并与欧洲海洋能中心的代表共同签署了《关于中国海洋大学与英国欧洲海洋能中心的合作谅解备忘录》,由此开启了中欧在海洋能开发利用领域的合作交流之路。

史宏达出席第四届中英年度能源对话会,并签署《关于中国海洋大学与英国欧洲海洋能中心的合作谅解备忘录》

史宏达在多个国际和国内学术组织中兼任重要职务,如亚洲波浪能与潮流能会议国际委员会委员、东亚海洋环境与能源组织主席、中国可再生能源学会常务理事及海洋能专业委员会秘书长、国家重点研发计划海洋能领域实施方案编写组成员等。

在与国外同行的相互交流中,史宏达积极促成中国海洋大学与多所国际知名一流大学建立人才培养合作项目,如中泰水产研究中心、英国普利茅斯大学、法国海洋研究院等。许多国际知名的海洋工程专家(如:英国皇家科学院院士Deborah Greaves、挪威皇家科学院院士Torgier Moan、韩国船舶与海洋工程研究所首席科学家洪启庸等)纷纷来到海大,进行交流访问、开展项目合作和传授创新经验,一批批海大学子从中受益,成长为具有全球视野的高层次国际化人才。

史宏达(前排中)带领团队成员与欧洲能源中心相关学者洽谈合作

史宏达(中)与法国海洋空间站计划团队合影

作为中国海洋大学港口航道与海岸工程专业带头人,史宏达带领团队历经十多年的奋斗,陆续拿下了国家重点学科、国家级特色专业、国家级卓越工程师计划、专业认证等一系列国家级专业建设成果,使该专业从一个起步不久的年轻专业成长为全国首批“国家级一流专业”。

作为山东省海洋工程重点实验室主任和山东省高等学校重点学科首席专家,史宏达与中国海洋大学海洋工程学科团队坚持走内涵式发展道路,心无旁骛、埋头苦干,在学科建设上创特色、争一流。

为人师表树形象

修身立德做榜样

从教35年来,史宏达身体力行践行着“学高为师,身正为范”的理念,用良好的师德师风去影响和教育学生。

史宏达温文尔雅、坦率真诚。同事或学生都喜欢喊他“达哥”,这个称呼一喊就是20多年,直到现在“90后”“00后”的学生依然使用这一“爱称”。

史宏达给学生讲授公开课

史宏达认为,教书容易,育人难。为党育人,就要做示范,告诉学生老师是怎么想的,又是怎么做的,让学生领悟做人的道理;为国育才,老师必须先有才,还要与时俱进,不断更新知识体系,把“源头活水”引入课堂。

“史老师既像一位‘家长’,又像一棵‘大树’。”在团队青年教师曹飞飞的记忆里,作为团队负责人,史宏达总是以身作则,发挥好“传帮带”的作用,为年轻人快速成长提供良好的环境。

“他总是亲力亲为,冲在第一位,先行先试,敢闯敢干。”从学生时代到后来成为团队成员,20多年来,梁丙臣教授始终被史宏达率先垂范,越是艰难越向前的精神气魄感动着、鼓舞着。

鉴于史宏达在立德树人、科学研究、服务社会等方面的卓越成就,他在2025年荣获山东省科学技术奖技术发明一等奖;2023年获评“山东省先进工作者”;2022年获评国家级教学名师、他领衔的“绿色与智慧海岸工程教师团队”入选第二批全国高校黄大年式教师团队;2021年荣获“山东省高等学校教学名师”、他领衔的教师团队入选山东省高校黄大年式教师团队;2019年获评“山东省泰山学者特聘教授”“青岛最美科技工作者”;2018年获得“青岛高校教学名师”荣誉称号;2016年获评“山东省有突出贡献的中青年专家”、获颁“山东省富民兴鲁劳动奖章”;2014年获评“国家海洋局十佳标兵”;2009年获评“青岛市劳动模范”。他还获得青岛市“教书育人楷模”、学校“最美教师”“立德树人优秀导师”“优秀毕业生指导教师”等荣誉称号。

教书育人身为范,留取丹心育英才。史宏达对电影《一个都不能少》情有独钟,他也有这种信念,所有跟着自己学习的学生一个都不能少,必须把他们培养成好学生。“我一直在朝着这个目标努力,争取做一位‘好老师’。”史宏达说。

作者 / 冯文波

责任编辑:王作强

初审 :董承臻

终审 :刘春香 张术秋

版权与免责声明:(1)本网转载内容仅为信息传递,并非商业用途,(2)本网所转载文章内容,并不代表本网观点。 (3)本网转载文章如涉及作品内容、版权等相关问题,请在壹周内通过电子邮件与本网站联系,邮箱:zy91370786qq.com 我们将在第一时间对内容进行删除

Copyright @ 2020 www.zgjyjdw.cn All Rights Reserved

《教育新闻报》官方网站:http://www.zgjyxwb.com

教育监督网 官方网站:http://www.zgjyjdw.cn

广播电视节目制作经营许可证:(京)字第15763号

工信部备案许可证编号:京ICP备15045263号-4

地址:北京石景山区新华社第二工作区