他参与复建清华大学哲学系

以全心投入带领清华哲学呈现新气象

在教书育人中

他始终坚持将优质的课程内容

深刻的哲学思考传授给学生

不仅培养学生的知识与能力

更关心他们的终身成长

在他看来

教育的根本在于培养“完整的学人”

而不仅仅是训练“学术的能手”

这一过程既需情感的滋养

也需理性的塑造

他就是

2025年“清华大学新百年教学成就奖”获得者

清华大学首批文科资深教授

人文学院原院长万俊人

万俊人近照

“只要身为老师

教学就永远是第一位的”

如今,已经67岁的万俊人依旧躬耕于课堂一线。他为本科生和研究生分别开设“政治哲学原理”课程与“西方伦理学史”课程,自2012年人文学院成立以来,这两门课程就一直由他主讲。

他说:“只要身为老师,教学就永远是第一位的。”万俊人尤其重视本科教学,在他看来,人文教育依赖扎实的、基础的、长期的积累,恰是本科时期需要打好的基本功。

万俊人的课堂常常座无虚席,甚至吸引大量非本专业的学生前来选课、旁听。曾有一位工科学生在听完他的课后,产生了强烈的转专业学习伦理学的想法。学生家长找到万俊人讨论该问题,并疑惑地问道:“万老师,你的课到底有什么‘魔力’,让我的孩子像着了迷一样的喜欢?”

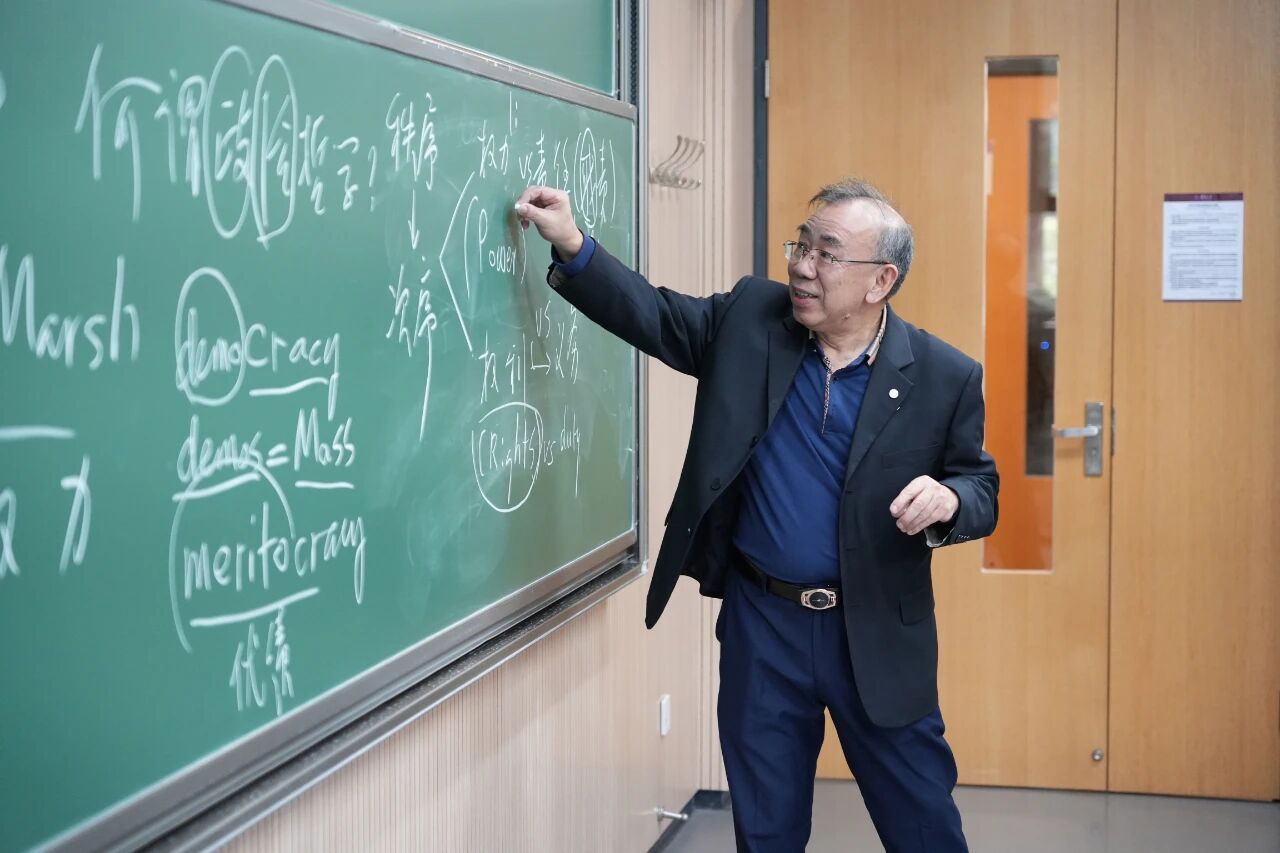

不拘一格、幽默独特,将哲学化为生活中的一草一木,引导学生主动思考,是万俊人课堂的最大吸引力。在多媒体教学成为主流的今天,万俊人依然坚持采用演讲与板书相结合的传统授课方式。他认为PPT以单向输出为主,板书则留有呼吸与停顿的间隙,便于随时提问、回应与互动,更能抓住学生的注意力,调动他们的热情。同时,万俊人还常将个人经历融入教学之中,带领同学从更实际的角度来理解哲学概念。

万俊人在授课

日新书院本科生朱潇行回忆道:“高中时期,受《理想国》等书籍影响,提到哲学课,我就会想到师生自由交谈、老师用各种寓言式的故事阐释哲学之道。万老师的课给了我一场故事会般的哲学体验,正是我理想中的哲学课程。”

在讲授复杂理论时,万俊人从来不照本宣科,而是拆解核心概念,引导学生直面原典、思考最原初的哲学问题,让学生能在高效吸收知识的同时,深刻体会到哲学的魅力。“政治哲学原理”课堂上,万俊人以重要概念引领每节课的内容,将不同的思想重新整理为清晰的线索,帮助学生在有限的时间内搭建起对政治哲学的宏观认识。

万俊人重视培养学生独立学习的能力,引导他们成为主动的哲学探索者。他鼓励学生“随时打断”课堂,让问题在现场发生、在现场解决。若遇到一时难以回答的疑问,他会坦然承诺:“等我查清楚,我们再约时间专门讨论。”

“必须给学生充分的答案”是他对教学的基本要求。他坦言,如今学生越发敢于质疑和思考,问题也越来越有挑战,而这正是他最乐见的结果。他也不断敦促自己持续学习、广泛阅读,“只有这样,才能给学生更充实、细致的解答。”

万俊人在课堂上和同学们讨论

“只培养君子”

万俊人始终坚信,教育的本质不仅在“授业”,更在“育人”。作为伦理学学者,他特别重视学生的道德品质塑造,常强调“只培养君子”。他要求学生在学术研究和生活中言行一致、正直坦荡。他本人也始终在坚守为师者的伦理道德。

在曾经开设过的“当代道德疑难探究”课上,一些同学被万俊人深刻的讲授打动,在课后作业中吐露了自己所遇到的当代道德难题。批阅作业时,这些同学的信任、真挚与坦诚让万俊人深受感动。在他的谆谆教诲和以身作则的影响下,学生们在抵御社会压力及诱惑上,展现出更强大的精神力量。“我对这一点非常有信心。”万俊人表示。

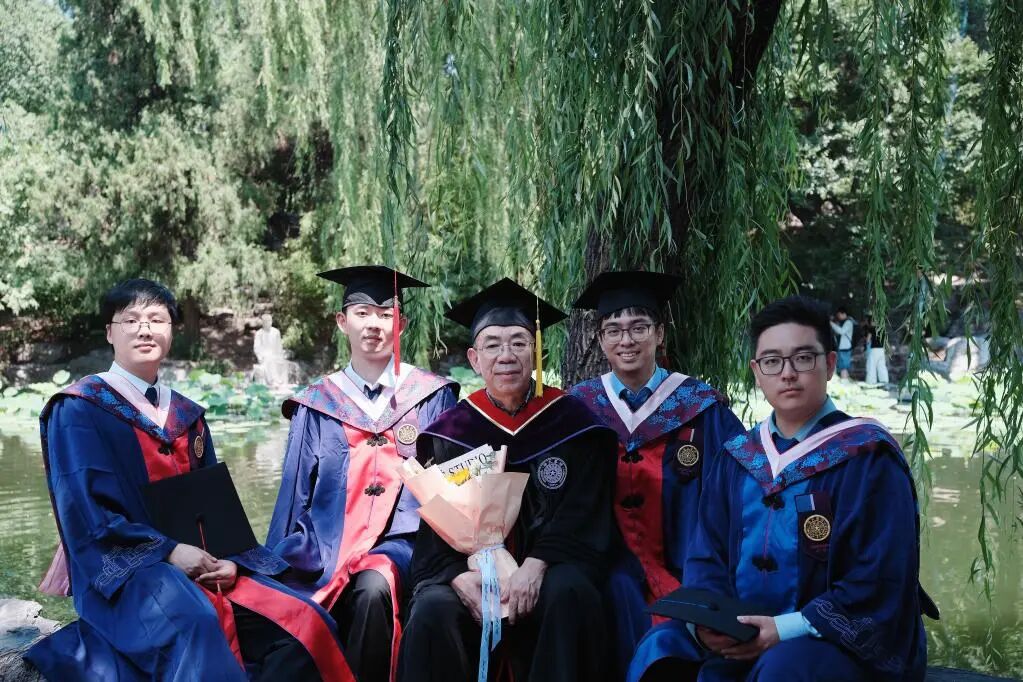

万俊人与毕业生合影

在对学生高要求的同时,万俊人也总在理解学生,与学生共情。在他看来,虽然当下学生的学习生活条件有了很大改善,但他们面临的外部压力日益增加。在这样的背景下,万俊人会更细心地关注学生们的心理状态,用心体贴学生们的处境,支持他们的选择,引导他们的职业发展。人文学院博士生谢廷玉提到,某次自己因期刊反馈的论文修改意见焦躁不已,向万老师连续发送多条微信抱怨。万俊人及时安慰他,并建议:“多读,多思,静思。”万俊人的话语抚平了他的焦躁,帮助他打开思路,并最终找到了修改论文的方式。

回忆起自己的学生时代,万俊人对周末在导师家“坐坐”的时光格外印象深刻:没有学分压力、没有功利目的,只是纯粹地讨论学问。如今在清华,万俊人也常常与学生们约饭、约咖啡,用随性交流的方式了解学生、帮助他们成长。万俊人欣喜地看到,这种培养方式已经结出硕果——学生们不仅学术表现优异,更成长为正直、有担当的人。

在万俊人看来,理想的师生关系应当不局限于知识的讲授,更包括了人格的培养,注重日常的关怀,面向的是一个人长期的成长。让学生成长为明理知行、德才兼备的“君子”,是万俊人始终如一的目标。

构筑清华哲学复兴路

万俊人对学生发展的关怀与对教育的热忱,不仅体现在课堂和与学生的交流中,更蕴含在他复建清华哲学系的重大抉择之中。

20世纪80至90年代,刚刚硕士毕业的万俊人在北大展现出极强的学术与教学能力。在北大任教初期,他开设的哲学课程深受校内外众多学生喜爱,他也于1994年入选北京大学首批“跨世纪学术骨干人才计划”。此外,1998年万俊人担任北京大学哲学系伦理学博士点负责人,主导构建了从本科到博士的完整人才培养体系……彼时,年仅34岁的万俊人在北大哲学系破格晋升为教授,在学界崭露头角。

1999年他接受清华大学的邀请,担起重建清华哲学系的重任。谈及清华老哲学系,万俊人怀有一份特殊的情感——他的导师周辅成先生曾毕业于清华哲学系,冯友兰、张岱年等学术前辈也都曾在清华执教。继承前辈学统、延续学术薪火,成了他内心的使命。

复建哲学系的第一年里,万俊人奔波全国各地,延揽优秀人才。2000年,清华大学哲学系正式复建,并迅速组建起一支以中青年为主力的师资队伍。短短四年多的时间里,哲学系就在万俊人的带领下完成了从本科到硕士、博士点的学科布局,成为清华第一个文科博士后流动站单位,学科体系也从伦理学、中西哲学逐步拓展至政治哲学、科学哲学等多个方向,展现出蓬勃的发展活力。

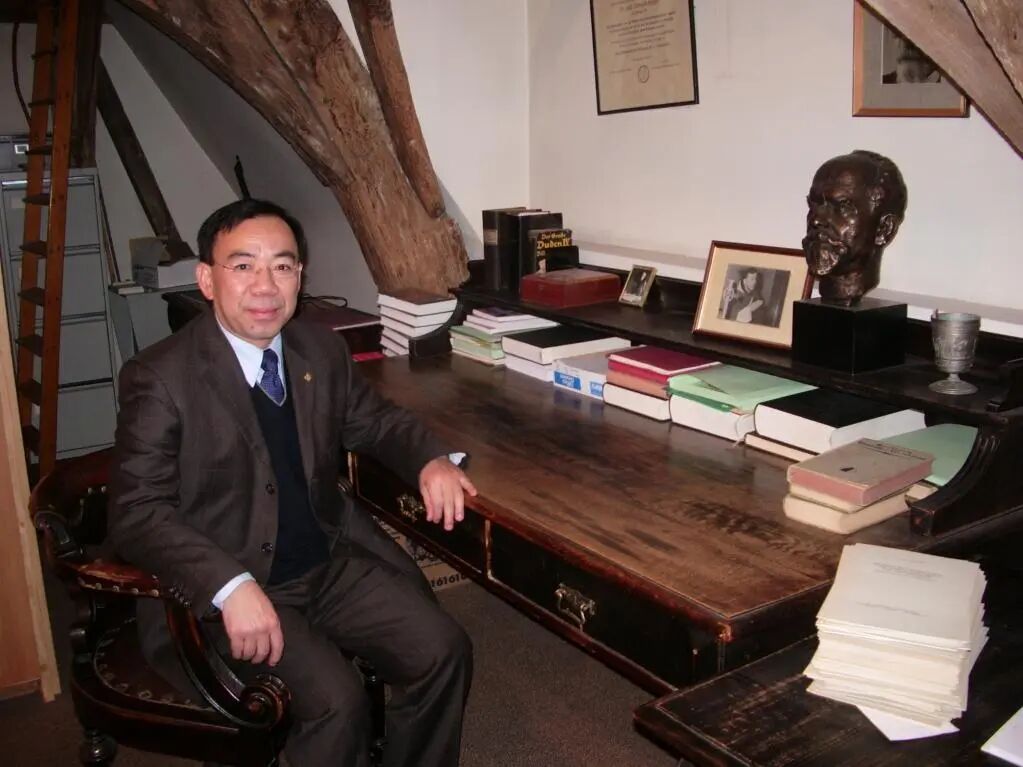

万俊人在莱顿大学胡塞尔档案馆

回望这段经历,关乎哲学系发展的桩桩件件都令万俊人自豪。如今的清华哲学系,不仅延续了金岳霖、冯友兰等开创的学术传统,更在当代学术界发出了清晰而有力的声音。在跨学科研究日益兴盛的今天,清华逻辑学研究中心积极与计算机科学等学科合作,正快速发展成为具有国际水准的研究平台。

不仅如此,在推动哲学系重建发展的同时,万俊人始终没有松懈学术研究。他出版《寻求普世伦理》等20余部著作,翻译《道德语言》等20部西方经典,主持编译《20世纪西方伦理学经典》(四卷),并在国内外学术刊物发表中英文论文近300篇……

万俊人(右)与学生在蒙民伟人文楼前合影

又逢一年开学季,万俊人一如往常,携带讲义与书籍,从容踏上讲台,将伦理学的深厚内涵娓娓道来。

对万俊人而言,教师从来不止是一份职业,教育更不仅是一份工作——它是一份终身的使命追求,是君子与君子之间的彼此唤醒。讲台之上,他传递的不仅是知识,更是一种成人之道,肩头所承担的,始终是那一份引导学生走向精神成人的庄严责任。

责任编辑:王作强

初审 :董承臻

终审 :邓永军 张术秋

版权与免责声明:(1)本网转载内容仅为信息传递,并非商业用途,(2)本网所转载文章内容,并不代表本网观点。 (3)本网转载文章如涉及作品内容、版权等相关问题,请在壹周内通过电子邮件与本网站联系,邮箱:zy91370786qq.com 我们将在第一时间对内容进行删除

Copyright @ 2020 www.zgjyjdw.cn All Rights Reserved

《教育新闻报》官方网站:http://www.zgjyxwb.com

教育监督网 官方网站:http://www.zgjyjdw.cn

广播电视节目制作经营许可证:(京)字第15763号

工信部备案许可证编号:京ICP备15045263号-4

地址:北京石景山区新华社第二工作区