当电影人的镜头遇见宝塔山的晨光

19名师生以足尖丈量黄土地

用光影对话革命史

杨家岭的窑洞镌刻着文艺为人民的密码

延河水的波光

倒映着“光影绘中国”大思政课的答卷

一周淬炼

他们以调研为笔、以初心为墨

在红色沃土书写

新时代“艺术三人民”的电影学院宣言

不忘来时路,薪火永相传

2025年7月4日,“青年服务国家”北京电影学院暑期社会实践出征动员会在海淀校区盛大召开。党委副书记支宏伟、学(研)工部部长、团委书记李刚、学(研)工部副部长杨晶等,与各院系团总支书记、实践团师生代表齐聚一堂,为电影学院青年即将开启的暑期实践,吹响了出征的激昂号角。

“青心家国”影映初心延安行暑期社会实践团,由校团委副书记段俊臣、校团委干部王统宇、中国电影文化研究院团总支书记、辅导员孙知非、思政部教师许皓诚4位老师,及来自各团学组织及青马班骨干成员共计19名师生组成。实践团于7月6日从北京前往延安,通过一周的时间开展实地调研、参观走访、交流座谈等形式,探访先辈足迹、传承红色基因,在革命圣地上好“光影绘中国”这堂行走的大思政课,将“向人民学习、为人民服务、做人民艺术家”的艺术观教育走深走实,带领电影学院青年在社会实践中受教育、长才干、作贡献。

启程

黄土地的晨曦里,藏着初心的坐标

经过十余小时的颠簸,实践团在细雨朦胧中迎来黄土高原的第一缕晨曦。抵达延安后,首站便是革命圣地的标志和象征——宝塔山。二十分钟的攀登,让那座九层古塔映入眼帘,它犹如一支饱蘸历史浓墨的巨笔,书写着这座古城千年的沧桑变迁。

随队老师讲述着岭山寺塔历经战火却屹立不倒的故事,正如这座延安城,在苦难中却淬炼出永恒的生命力。

从宝塔山俯瞰,延安的山水尽收眼底,让实践团成员们对这片土地的精神内涵有了更深理解。凤凰山恰似一位温柔的长者,静静守护着这片土地;陈毅元帅的诗句“百年积弱叹华厦,八载干戈仗延安。试问九州谁做主,万众瞩目清凉山”,道出清凉山作为新闻出版革命旧址的重要地位;这里曾是延安时期的新华通讯总社、解放日报社等新闻出版革命旧址所在地,吹响了彼时有志之士的精神号角。

而延河水,这“革命母亲河”,水流平缓却满含力量,曾经激荡过无数热血青年的理想。站在此处,作为新时代电影学院青年,大家立志在赓续红色血脉中,争做党和国家的栋梁之材。

凤凰山麓

窑洞里的灯光,照亮思想的原野

在凤凰山麓革命旧址,实践团参观了毛泽东等老一辈革命家旧居,聆听毛泽东在撰写《论持久战》时的忘我故事。中国延安干部学院讲师徐雯婷带来的《白求恩与白求恩精神》党课,让成员们认识到这位国际友人的伟大之处。毛泽东对白求恩的评价,激励着成员们践行“毫不利己、专门利人”的共产主义精神。

杨家岭上

文艺座谈会的回响,激荡初心的旋律

杨家岭,是中共七大礼堂所在地,在礼堂前,矗立着我校奠基者和创建人陈波儿先生参加延安文艺座谈会时的珍贵照片。“文艺为什么人服务?如何服务?”——延安文艺座谈会的精神由杨家岭吹向祖国大地,开启了“文艺为人民”的崭新时代。从那时起,“以人民为中心”的创作导向穿越历史时空的召唤,骤然清晰。那一刻,实践团手中的相机、笔下的文字,仿佛与那段烽火岁月里的文艺号角产生了共振——无论何时,“文艺为人民”都不仅是历史的回响,更是北影人光影之路的永恒坐标。

实践团即在途中突遇大雨,依然冒雨前行,坚定的步伐彰显着他们对先辈精神的敬仰。在这里,他们迎来了一场生动的党课,作为两次接待习近平总书记来杨家岭时的讲解员——枣园革命旧址管理处主任党婕睿老师,从中共七大到延安文艺座谈会,从“白马调”到《东方红》,她结合自身经历,讲唱结合,带领实践团每个成员再一次重温了那段峥嵘岁月,了解了更多鲜活的延安故事。

王家坪中

岁月峥嵘寻迹励前行

王家坪曾是八路军总司令部和中央军委所在地,这里见证了中国革命的重要历史时刻。毛泽东等老一辈革命家曾在此居住和工作,领导中国革命走向胜利。实践学习过程中,大家怀着崇敬的心情,认真聆听讲解,感受那段艰苦卓绝却又充满信念的岁月。

“一切向前走,都不能忘记走过的路;走得再远、走到再光辉的未来,也不能忘记走过的过去,不能忘记为什么出发。”革命先辈们的伟大精神,激励着我们在新时代继续砥砺前行。

枣园深处

马列主义的泥土,生长出 “为人民” 的信仰

在枣园革命旧址,管理处副主任曹峰老师带来的党课《延安窑洞里有马列主义》,让成员们深刻领会到马克思主义中国化在窑洞中迈出的坚实步伐。窑洞内简陋的陈设,仿佛在诉说着那段艰苦却充满希望的历史,先辈们在窑洞中思索真理的精神,激励着成员们传承延安精神,在新时代不断奋进。

在“为人民服务”广场,实践团成员们肃立在张思德雕像前,齐声诵读《为人民服务》。校思政部许皓诚老师的深刻诠释,让大家明白了“彻底地为人民的利益工作”的深刻内涵。“彻底”二字,正是北影人“三人民”艺术观的根基。实践团成员们庄重许下承诺,要将为人民服务的理念融入艺术创作中。

烽火记忆

从抗大校训到黄河涛声,精神的接力从未止步

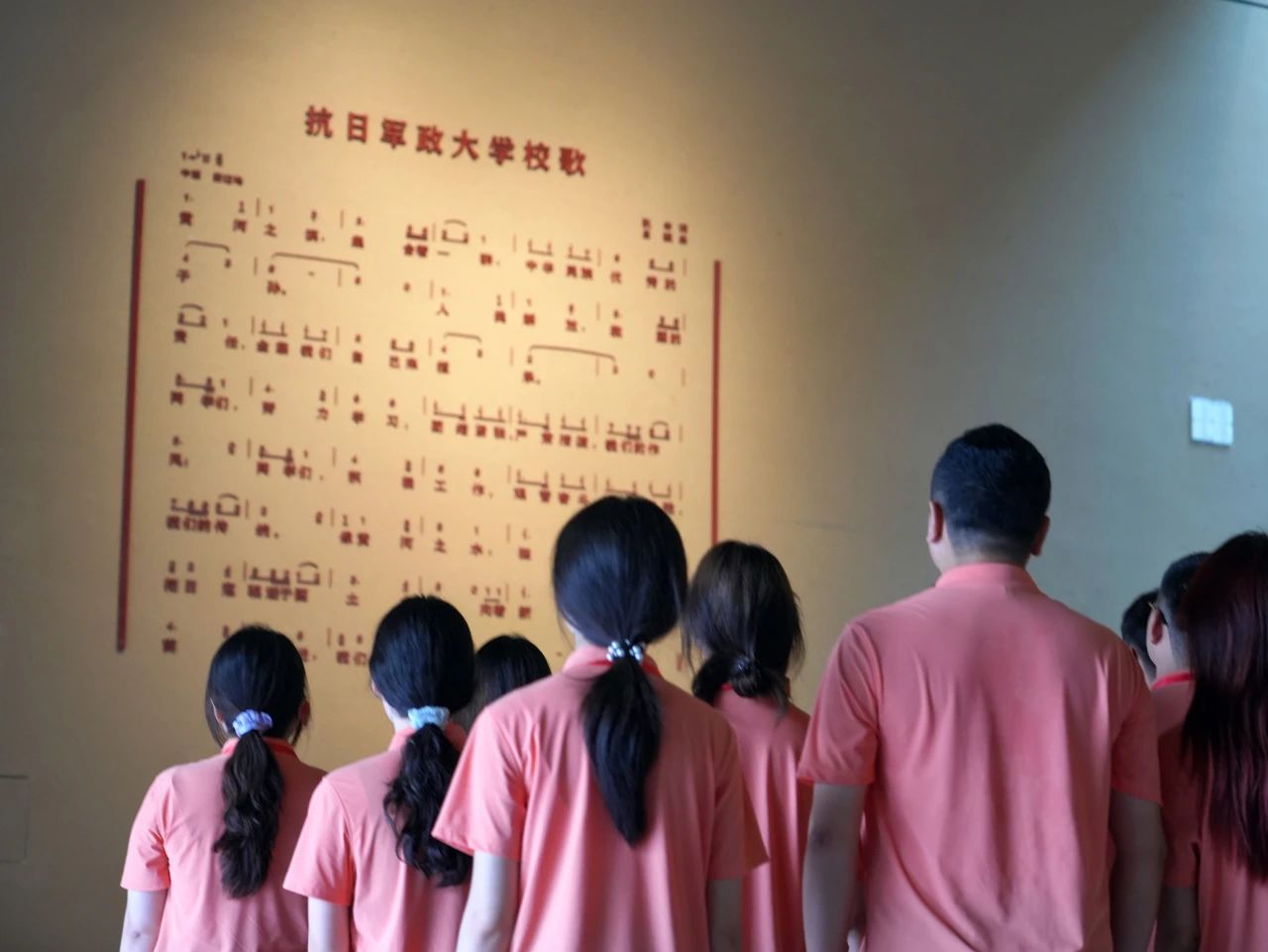

在中国抗日军政大学旧址,实践团深入探寻那段光辉历史。抗大诞生于民族危亡的关键时刻,肩负着为抗战培养优秀军政干部的使命。面对艰难困苦,抗大师生凭借顽强意志铸就了“艰苦奋斗的工作作风”。在纪念雕塑前,实践团庄重地齐声唱响《抗日军政大学校歌》,激昂的旋律在空气中回荡,先辈们的呐喊仿佛穿越时空传来,给予成员们力量,他们立志以光影艺术传承红色基因,做新时代文化建设的先锋队。

延安革命纪念馆前,毛泽东铜像目光深邃,仿佛在指引着当代青年前行的方向。馆内,党委书记、馆长刘妮老师带来的“大思政课”,深入剖析了鲁艺精神的内涵与时代意义。鲁艺精神如同一座灯塔,照亮了文艺为大众服务的道路。回顾馆内历史,从中央红军长征到陕北,再到陕甘宁边区建设,每一段历史都激励着青年们以先辈为榜样,勇担民族复兴的使命。

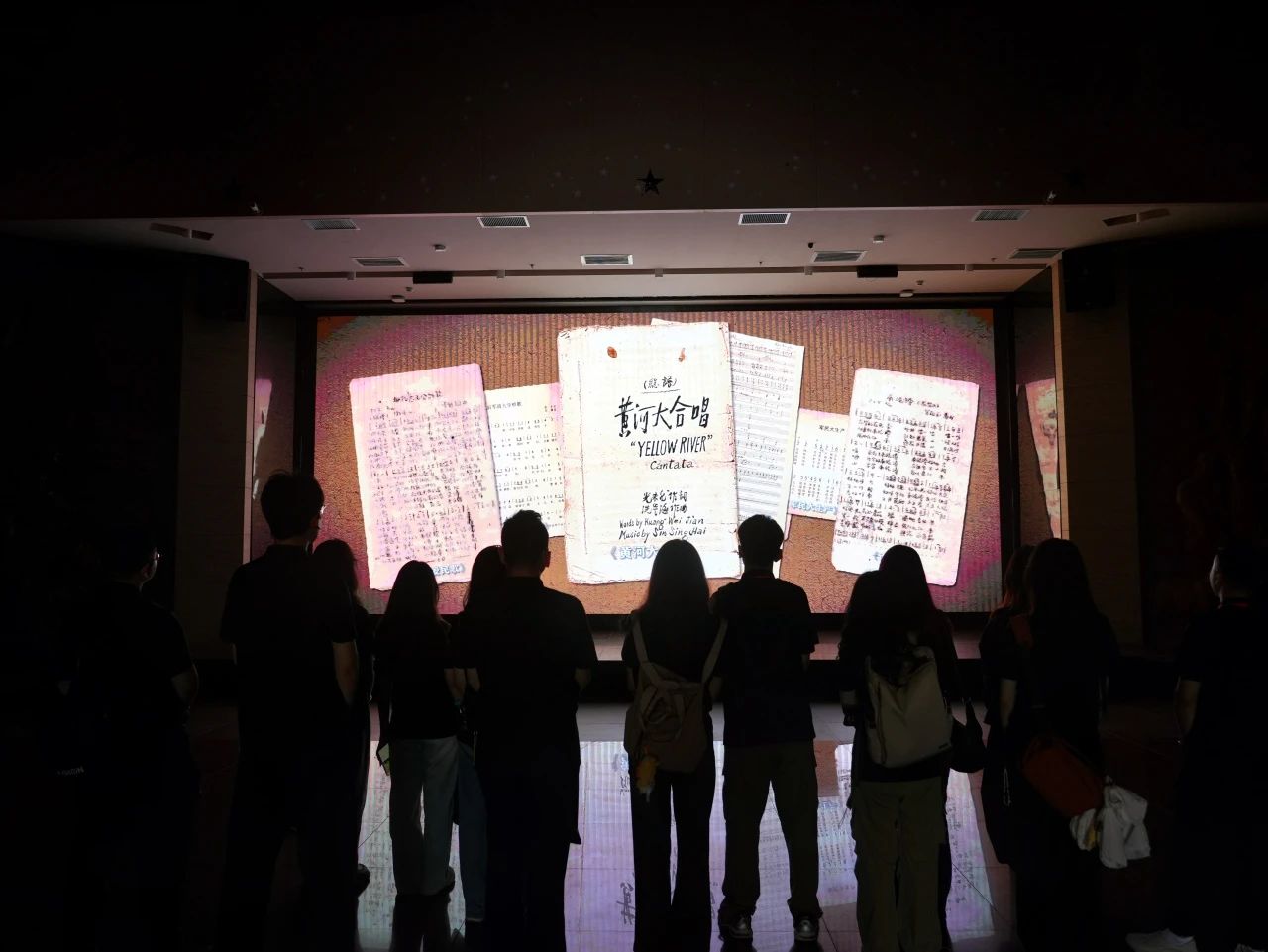

在延安文艺纪念馆的光影里,先辈们的影像静静伫立。那些定格在岁月里的面容,带着黄土地的尘霜与星火的炽热,在我们凝望的眸子里渐次鲜活。有人抬手轻触展柜的玻璃,指尖的温度穿透冰凉,恍惚间,竟似触到了先辈们留在时光里的脉搏。他们正从延安电影团的胶片里走来,从烽火连天的创作现场走来,衣袂上还沾着硝烟与泥土,目光里却始终亮着“文艺为人民”的初心,像一束永不熄灭的火把,照亮了新中国电影教育的漫漫长路。延安的风,早已把这份红色的传承吹进了每一代电影人的骨血。那些在烽火中淬炼的艺术信仰,那些深植于黄土地的赤诚,从未因岁月流转而褪色。它们是我们眸中的星光,是在此齐声唱响《保卫黄河》的歌声里的力量,是指尖触碰历史时,那一声跨越时空的应答。

泥土与汗水

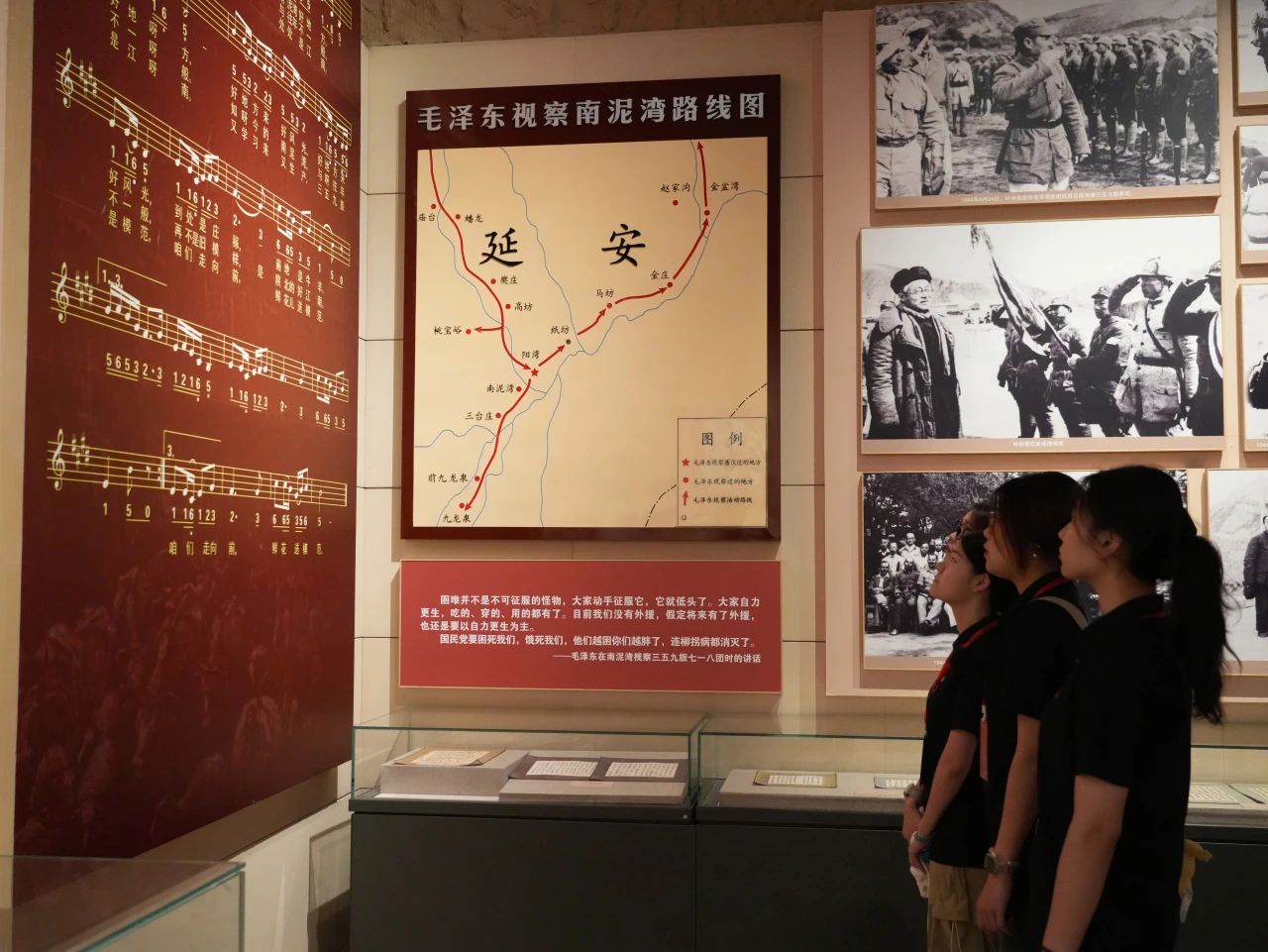

南泥湾的锄头,赓续出时代担当

走进南泥湾大生产展览馆,那段“自己动手、丰衣足食”的奋斗史震撼人心。

馆内通过珍贵的历史照片、实物展品及场景复原,生动再现了1941年至1944年间,八路军三五九旅在南泥湾开展大生产运动的壮阔历程——战士们开荒种地、纺线织布,用锄头和纺车在荒野上开辟出良田,实现了“一边战斗、一边生产”的奇迹,生动诠释了“一把锄头一支枪,生产自给保卫党中央”的豪迈誓言。

驻足其间,实践团成员深刻感受到那段艰苦岁月里军民同心、攻坚克难的磅礴力量,也真切理解了“自力更生,艰苦奋斗”的南泥湾精神并非抽象的口号,而是浸透在每一滴汗水中、凝聚在每一寸土地中的厚重传承,激励当代青年奋进,成为不朽精神财富。

梁家河的星光

从窑洞誓言到时代答卷

前往梁家河知青旧居的途中,窗外景色的变化仿佛带着大家走进了那段特殊的青春岁月。延川县委党校老师讲述着习近平总书记在梁家河插队时的故事,他带领乡亲们建设沼气池、创办铁业社等,切实解决了村民的生活难题。在梁家河村史馆前,实践团成员们重温入团誓词,誓言在窑洞间回荡,凝聚着传承初心、服务人民的坚定信念。如今梁家河的发展变化,正是改革开放成果的生动体现,诠释了中国梦与人民美好生活向往紧密相连的深刻道理。

落幕与启程

当研讨遇见誓言,初心在时代里扎根

在延安市团校,实践团迎来了一场充满激情的非遗文化体验——学习胜利腰鼓。第十三届全国青联委员、非遗文化传承人罗勇老师耐心地教导着大家,“鼓挎在右肩,红绸系在腰间……先扎马步再出手……”。实践团成员挎上腰鼓,擂响的节奏如激昂的心跳,唤醒了人们对土地的深厚情感。交流中,罗勇老师的经历让大家深受触动,他20岁就肩负起传播腰鼓文化的重任,成立表演团,带着安塞腰鼓走向全国各地,甚至登上了北京天安门。他还提到了自媒体时代短视频对非遗文化传承的积极作用,同学们听闻纷纷表示,未来将扎实专业素养,努力发挥所长,执笔书写中华非遗故事,用镜头记录中华传统文化。

大型红色历史舞台剧《延安保育院》,为实践团带来了一场震撼心灵的演出。该剧根据真实故事改编,展现了革命先辈舍小家为大家的无私奉献精神。剧中感人的情节,如放养爷爷为救孩子英勇牺牲,让成员们深受触动。习近平总书记关于文艺创作要扎根人民、扎根生活的话语,也让北影青年们更加明确了创作方向,要从红色历史中汲取养分,创作出更多优秀作品。

而在延安市团校团支部书记尚延老师带来的实践教学上,《中国共产党党史中的延安十三年》这堂课别出心裁,通过“重走长征路”沙盘体验,让成员们以独特的方式感受那段血与火的历史。在互动环节中,大家团结协作,不仅增进了彼此的了解,还更深刻地体会到了先辈们的艰辛。

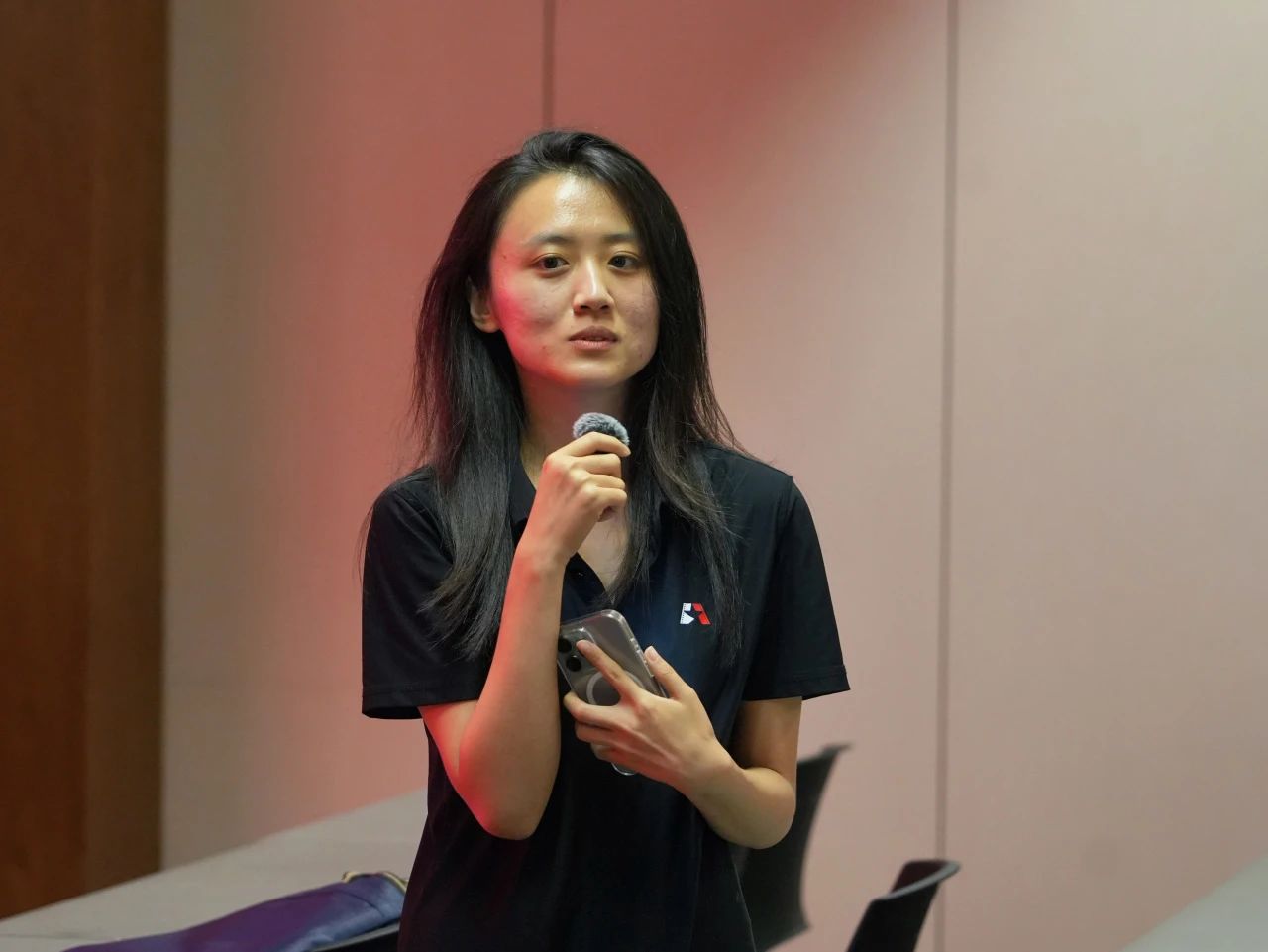

恰逢全民族抗战爆发88周年纪念日,实践团带队教师,来自校思政部的许皓诚老师也为大家主持了“铭记抗战历史,青春挺膺担当”主题团日活动。许老师结合了抗战历史,重温中国共产党领导抗日军民同仇敌忾、勇御外侮的光辉历史。同学们在学习中体悟抗战精神,萦思新时代北影青年使命。

学习贯彻习近平总书记致全国青联十四届全委会和全国学联二十八大的贺信主题座谈会,由校团委副书记、学生会、研究生会秘书长段俊臣老师主持,来自校院两级各团学组织的负责同学,根据自己所在岗位和工作经历畅所欲言,交流分享了细致又深刻的学习感悟。同时结合实践行程,大家交流新的收获与心得。同学们纷纷表示,站在新的起点,要充分发挥好“桥梁纽带”作用,全心全意为同学们服务。

延安十三年,是无数青年奔赴延安的热血征程,是南泥湾大生产的奋斗岁月,是党中央在窑洞中书写辉煌的历史篇章,延安精神也在这过程中传承不息。

在实践活动的总结研讨会上,同学们纷纷分享自己的心得感悟,从宝塔山的精神洗礼到南泥湾的艰苦奋斗,从窑洞里的思想启迪到文艺座谈会的方向指引,一周的延安之行在大家心中留下了难以磨灭的印记。新时代的电影学院青年们,在此次延安之行中找到了初心和使命——“向人民学习,为人民服务,做人民的艺术家”,离别的时候,延河水仍在静静流淌。但实践团的成员们知道,这场旅程不是结束,而是开始 —— 就像宝塔山的巨笔仍在书写,延安的精神仍在传承,他们将带着黄土地的馈赠,让青春在光影里绽放,让初心在时代里扎根。

责任编辑:王作强

初审 :董承臻

终审 :刘春香 张术秋

版权与免责声明:(1)本网转载内容仅为信息传递,并非商业用途,(2)本网所转载文章内容,并不代表本网观点。 (3)本网转载文章如涉及作品内容、版权等相关问题,请在壹周内通过电子邮件与本网站联系,邮箱:zy91370786qq.com 我们将在第一时间对内容进行删除

Copyright @ 2020 www.zgjyjdw.cn All Rights Reserved

《教育新闻报》官方网站:http://www.zgjyxwb.com

教育监督网 官方网站:http://www.zgjyjdw.cn

广播电视节目制作经营许可证:(京)字第15763号

工信部备案许可证编号:京ICP备15045263号-4

地址:北京石景山区新华社第二工作区