暑期,中国人民抗日战争纪念馆

《为了民族解放与世界和平》主题展览

迎来参观热潮

自7月8日开放至8月15日

累计接待人数已突破40万

步入馆中

序厅中央扑面而至的

是一组气势恢宏的大型雕塑

《胜利的号角响彻山河》

太行山脉的巍峨、黄河奔涌的磅礴

与青年冲锋的激昂熔铸一体

既承载着穿透时空的历史重量

又以极具张力的表达直击人心

成为参观者触摸那段峥嵘岁月的

第一处震撼落点

展览开放后,大批观众走进序厅

深入展厅内部

《长城》《黄河》《我要去延安》

《一二·九运动》等

震撼心魄的雕塑作品铺展开来

这五组由清华大学美术学院团队

倾力创作的雕塑作品

构成了《为了民族解放与世界和平》

主题展览中厚重深刻的重要篇章

以其鲜明的艺术语言

扎实的创作技法

和真实可感的历史刻画

生动展现了民族精神的磅礴伟力

也将观众引入那段

众志成城、信仰熠熠的历史时空

✦

✦

一锤一凿皆系担当:

昼夜兼程完成创作重任

✦

五组雕塑作品

既是清华大学美术学院积极参与

国家级文化项目的重要实践

也是美院人争分夺秒、集智攻坚

以匠心交付的创作答卷

自2024年11月接到任务后

美术学院高度重视

由院长马赛牵头

迅速组建专项团队

调动多方骨干力量投入创作

前期由董书兵、程向军、陈辉、宿志鹏

马天羽、马文甲、朱全俊、冯霄等

组成设计组

展开十余轮方案推演

只为找到最契合的表达路径

后期成立放大制作组

董书兵、陈辉任组长

马天羽、宿志鹏任副组长

宿志鹏具体驻场执行

带领团队寸寸打磨,步步推进

保障作品精准落地成型

美术学院团队在展馆现场开展实地安装与调整

从小稿设计到放大制作

经历了八个月的昼夜兼程

五组雕塑如期落成展馆之中

从胜利号角的嘹亮回响

到黄河壶口的奔涌浩荡

从“我要去延安”的坚定背影

到“一二·九”的青春激昂

既有人民奔赴的足音

也有山河无声的见证

共同勾勒出那段民族奋起的历史图景

将信仰与记忆

雕刻于钢筋水泥之上

也烙印在一代代人的心中

✦

✦

一笔一刀皆有来处:

五组雕塑重现民族记忆

✦

步入展厅

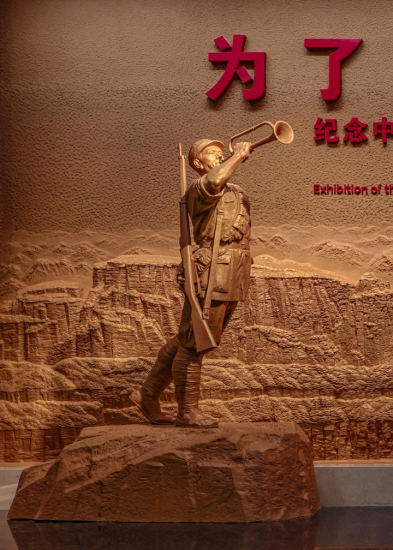

《胜利的号角响彻山河》雕塑作品

首先映入眼帘

《胜利的号角响彻山河》

作者:宿志鹏、朱全俊

材质:玻璃钢仿铜

尺寸:1400*410厘米

制作团队:清华大学美术学院

作品以太行山、黄河水

延安宝塔山、昆仑山脉等

中华大地意象为背景

寓意中华民族坚韧不屈、生生不息的精神

前景小号兵昂首鸣号

象征胜利的号角跨越山河

传递薪火不息的信念与责任

《号兵》

作者:宿志鹏

材质:玻璃钢仿铜

尺寸:高320厘米

主创宿志鹏仍记得当初对作品反复调整的细节

“小号兵的姿态

从一开始俯冲吹号到最后仰面高举

其实是对红色经典形象的一次现代转化

让它传递那种

响彻天地、穿透时空的力量感”

宿志鹏在雕塑创作中细致刻画号兵形象

《长城》与《黄河》两组大型浮雕

聚焦中华山河脊梁的象征性表达

《长城》构图厚重严谨、气势磅礴

展现民族坚守、山河永固的精神意蕴

《长城》

作者:程向军、宿志鹏、朱全俊

材质:玻璃钢仿铜

尺寸:1420*420厘米

制作团队:清华大学美术学院

《黄河》以壶口瀑布为核心场景

水势奔涌、肌理层叠

寓意中华民族百折不挠、激流勇进的精神气质

《黄河》

作者:马文甲、朱全俊、宿志鹏

材质:玻璃钢仿铜

尺寸:1420*420厘米

制作团队:清华大学美术学院

“《黄河》创作的过程是最难的”

宿志鹏介绍道

“国内几乎没有用浮雕表现壶口瀑布的先例

如何还原水势澎湃的视觉效果

又兼顾叙事逻辑和观众视线

是在现场用泥塑一层层试出来的

最终呈现出的效果比预期更震撼”

《黄河》局部浮雕泥塑效果

《我要去延安》

以抗战时期四万余名有志青年

奔赴革命圣地为主题

通过六组人物形象

呈现不同身份背景的青年群体在信仰感召下

共赴延安、投身民族解放事业的历史场景

《我要去延安》

作者:陈辉

材质:玻璃钢仿铜

尺寸:450*230*200厘米

制作团队:朱全俊、刘志、王成伟、邱慕冰、范晓辰等

主创陈辉介绍

从背包的布料质感到人物的站姿神情

作品的每一处细节都经过反复考据与还原

他还有意在人物构图中

设计了“呼唤—回应—召唤”的动作递进

前方两位青年指向延安、应声呼唤

最后一位青年回首招手

向观众发出跨越时空的邀约

在信仰的精神牵引下

现实与历史“同频共振”

陈辉讲述《我要去延安》雕塑背后的创作理念

《一二·九运动》

聚焦学生群体走上街头、奋勇抗争的历史瞬间

通过奔跑、持旗、呐喊等动作

展现出青春激荡、民族觉醒的视觉张力

清华学子作为“一二·九”运动重要力量之一

其精神风貌在作品中得以鲜明呈现

《一二·九运动》

作者:马天羽、宿志鹏

材质:玻璃钢仿铜

尺寸:680*370厘米

制作团队:朱全俊、刘志、王成伟等

创作过程中

多名清华学生被邀请到现场

作为模特参与形象塑造

“当学生穿上那一代青年的衣装

切身感受到信仰的召唤与重量

本身就是一次深刻的精神洗礼”

陈辉说道

团队以清华学生为模特,调整雕塑人物面部神态

美术学院雕塑系学生鲁彬妍

就曾作为模特参与到作品创作之中

“眼神要‘定’,动作要有‘张力’”

在老师的讲述与引导下

她一步步走进历史

真切感受到那一代青年

目光中的坚定与步伐里的力量

“公共雕塑的主题性创作

不仅关乎艺术之美

更承载着厚重的时代意义和社会责任

而最打动人心的

从来不是技法

而是那份源自历史真实的深沉情感

这才是作品的灵魂所在”

鲁彬妍表示,这次经历所带来的感悟

将伴随她在艺术道路上不断前行

✦

✦

一泥一塑皆有章法:

在传承与创新中锻造匠心

✦

在创作背后

是230多个昼夜的坚守与创新

前期设计阶段

团队面临的是数十组历史节点的浓缩与取舍

如何将线性的叙述

转化为可视化的群像构图?

如何在空间有限的浮雕中

实现群体与个体、山河与人物的层次递进?

这是一场既拼经验也靠灵感的博弈

回忆起当初的焦灼与兴奋

宿志鹏坦言

“春节基本没休息

每天泡在工作室里不断推演,不断打磨

甚至推翻重来”

后期进入放大制作阶段

团队更是以“昼夜无休”的状态投入其中

从三维扫描、泡沫打印到分区切割

每一个环节都融入了技术革新的探索

从空间布局到光影节奏

每一处细节都映照着团队不懈追求的初心

美术学院主创团队在打磨作品细节

创作期间

美术学院组织雕塑系师生

赴中国人民抗日战争纪念馆现场参观学习

开展党支部联学共建活动

以青年视角回望民族来路

这不仅是一场沉浸式的艺术实践

更是一堂深刻厚重的“大思政课”

让思政教育在艺术土壤中落地生根

参与此次联学活动的学生陈敏行回忆

老师们带领大家依次走近五组雕塑

既讲解创作理念与雕塑技法

也引导他们思考每一处细节背后的精神象征

在现场她感到

《长城》和《黄河》虽然是附着于墙面的浮雕作品

却具有冲破墙面空间的气势

而《一二·九运动》里

青年们汇聚成阵、勇往直前的身影

让她仿佛也置身于队伍之中

陈敏行感慨道

“艺术是培养家国情怀的‘无声教科书’

作为清华学生,我们更应主动投身其中

铭记使命与责任

以所学所长创作出属于新时代的作品

让抗战精神在新的历史画卷中永续光芒”

这并非清华师生首次参与国家重大主题创作

宿志鹏表示

“多年来美术学院在方法、技术与理念上

积累了成熟经验

也始终以高度的责任感和创新精神

投入每一次实践”

从庆祝新中国成立70周年

天安门广场的“红飘带”

到北京冬奥会三大赛区的火炬台

从中国共产党历史展览馆

庆祝建党100周年主题雕塑《伟业》

到纪念抗战胜利80周年的五组展陈力作

清华大学美术学院始终活跃在

国家重大主题艺术创作一线

一以贯之的

是对民族历史的尊重与守护

不断突破的

是对时代课题的深度表达与美学追求

当观众们驻足展览雕塑前

或在黄河奔涌前感叹

或在青年群像中自省

那份被艺术唤起的家国情怀

正是清华人一笔一刀所凝结的精神回响

正如陈辉所言

“艺术不止于个人情感的抒发

更承载着为国家、为人民创作的使命

清华的传统,就是‘爱国奉献、追求卓越’”

美术学院将继续助力国家形象塑造

以一件件时代佳作

呈现清华人的匠心与使命担当

Copyright @ 2020 www.zgjyjdw.cn All Rights Reserved

《教育新闻报》官方网站:http://www.zgjyxwb.com

教育监督网 官方网站:http://www.zgjyjdw.cn

广播电视节目制作经营许可证:(京)字第15763号

工信部备案许可证编号:京ICP备15045263号-4

地址:北京石景山区新华社第二工作区