陈凡秀,1979年生,教授、博导。理学院教师,九三学社社员,泰山学者青年专家。扎根力学教育十九载,陈凡秀始终将“立德树人”作为事业根基,在教学一线辛勤耕耘、在科研道路上孜孜以求,以女性教育工作者的坚韧诠释着“力”的哲学:

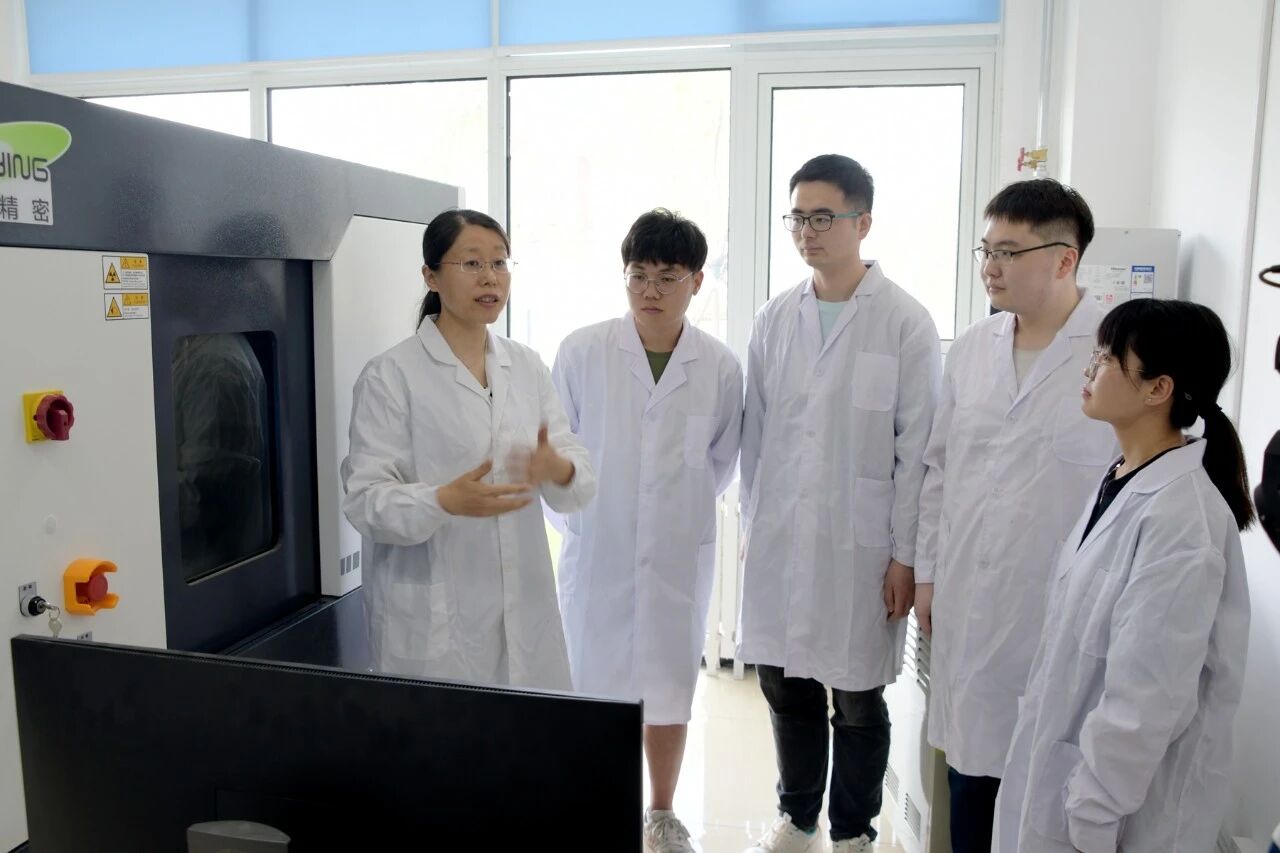

当她在实验室连续工作36小时捕捉材料损伤瞬间,那是“强度极限”的坚守;

当她第一时间探望患病学生、深夜批改学生论文、及时回复学生问题,那是“弹性变形”的温情;

19年教书育人,15项专利技术攻坚,8000余名学生的精心培育——陈凡秀始终以“力学之韧”铸“育人之魂”,以“报国之志”锻“时代之钢”,用“力”和“爱”托举着一批批学子成长成才。

01

立心:以德铸魂的教育家情怀

在同事和学生们的眼中,陈凡秀是谦逊而坚定的学者,更是以德铸魂的师者。

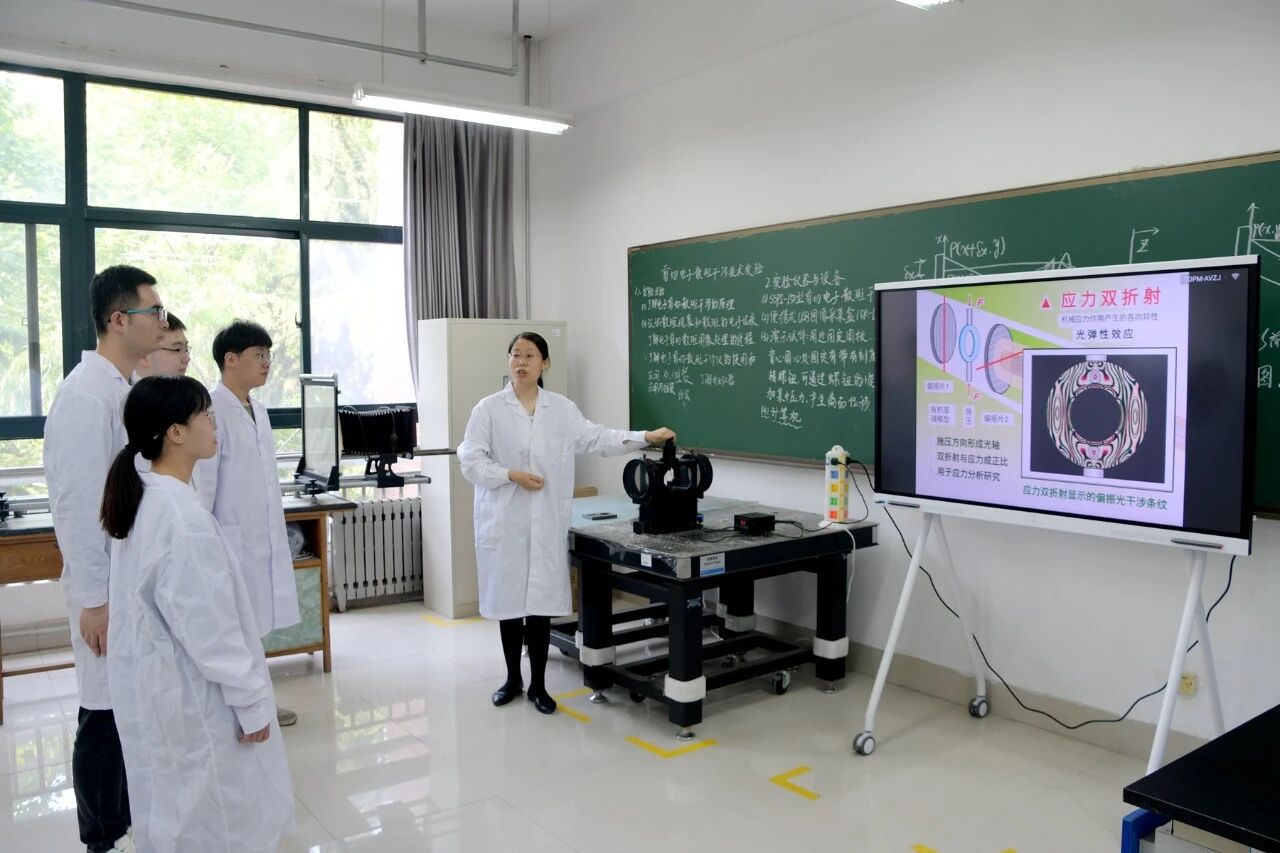

“计算结果的精确度就是中国工程的安全系数——陈老师让我们懂得了,学好力学的价值和意义所在。”她探索以“力”育人,将力学教育与思想引领有机融合,将山东省泰山学者青年专家的学术高度转化为育人温度,创新构建“三维育人熔炉”:在《结构力学》《实验力学》等核心课程中深度融入“科技报国”思政元素,将港珠澳大桥抗震分析、高铁轴承疲劳寿命与力学优化等国家重大工程案例转化为教学素材,把冰冷的力学公式转化为炽热的报国信仰;她深挖课程内容,提炼科学家们的创新思维;精选科学家与企业家励志故事,点燃学生的使命担当与奋斗激情;她更以身作则,以感恩之心与模范言行感召学生,将言传身教转化为最生动的课程思政实践。她主讲的《复合材料力学》入选山东省研究生教育优质课程,《结构力学》获评青岛理工大学一流课程,《实验力学》则立项青岛理工大学研究生思政示范课程。

她主动响应学院“教授班级建制”与“教授进宿舍”改革,连续多年担任新生学业导师,与每位学生进行深度对话。她慧眼识才,在细微观察中发现并挖掘学生潜能,积极鼓励并推荐多名学生赴中国军事科学院、北京工业大学等国家级科研高地攻读博士学位。获评山东省优秀研究生导师、青岛理工大学先进个人、青岛理工大学三八红旗手。2025年,她指导的硕士研究生以第一作者发表中科院二区以上论文3篇;近五年,指导的研究生先后荣获国家奖学金2人次、校长奖学金1人次、校研究生学术奖7人次、校优秀研究生7人次。

02

立行:锐意创新的教学改革者

19年来,陈凡秀承担《结构力学》《实验力学》等力学学科核心课程7门。在教学中,她秉持以学生为本的教学理念,积极探索课程改革,以课程体系改革开创教学新局,主持建设的《土木之结构力学I》作为山东省在线开放课程登陆智慧树平台,该课程三年来辐射全国34所高校,吸引2743名学生系统修读,累计互动超5万次,形成广泛影响力。她将国家自然科学基金课题凝练为12个模块化教学案例,创新构建“虚拟仿真实验-工程案例库”双轨驱动模式,让学生能够通过光测虚拟仿真平台直接操作真实科研数据,实现“实验室与课堂的无缝对接”。斩获全国工科结构力学课程竞赛三等奖。

面对现代工程日益增长的复杂性挑战,她主动寻求融合创新,主编了《动载下颗粒体系力链识别与演化分析》与《爆轰波碰撞聚能爆破技术的研究与应用》两部学术专著,被誉为交叉融合的典范。专著深刻洞察了土力学与材料科学的内在关联,系统性地架起了沟通这两大学科领域的桥梁,不仅揭示了复杂动载条件下颗粒介质内部力链网络的动态形成与演变规律,更将爆轰波物理与聚能爆破工程实践紧密结合,提出了具有重要应用价值的技术路径,被盛赞为“颗粒介质力学研究领域具有里程碑意义的重大成果”。

她主编的《工程力学实验教程》,革新传统教学模式,系统引入并详细阐述了先进的现代光学测量方法,显著提升了实验教学的精度、效率和可视化程度,使学生能够更直观、深入地理解材料变形与破坏的力学本质,已被10余所高等院校指定为核心参考教材,有力推动了工程力学实验教学水平的提升。

她将课堂知识转化为实战能力,再将竞赛经验反哺科研探索,打造了一条贯通“教学-竞赛-科研”的立体化能力跃升链。她与力学团队一起带领学生参加全国周培源大学生力学竞赛,获得国家级奖项,成为当年山东省高校在该项顶级赛事中的最佳战绩。在她的悉心指导下,2023年指导力学本科生团队开展的“颗粒体系力学性能原位加载CT实验表征”入选山东省大学生创新创业训练计划项目,团队成员宋世琦表示:“从构思到立项,浸润着陈老师大量的心血,她不仅指导我们解决了复杂的技术难题,她的言传身教更让我们领悟到实验力学研究中严谨细致和永不言弃的‘坚持’精神!”

03

立责:顶天立地的科研报国者

“科研要顶天立地,成果应安澜生民”。她始终将目光锁定国际科技前沿,以国家自然科学基金项目为支点,勇攀学术高峰。其研究成果发表于实验力学顶级期刊《Optics and Lasers in Engineering》,入选期刊全球TOP5高被引文献、单篇引用284次,成为领域内的重要创新点。她带领团队自主研发的“无拼接多相机全场三维变形测量系统”,一举攻克传统传感器在高温等极端环境下普遍失效的世界性难题,被国际权威学者誉为“变形监测领域的中国方案”。在学术期刊《Applied Optics》发表的封面论文凭借其独特的理论创新与工程适用性,为全球同行提供了创新性解题思路。

面向国家重大战略需求,她领衔“泰山学者青年团队”成功研发“结构服役无损监检测与智能诊断系统”,在武汉长江大桥、青岛地铁、深圳地铁等国家重大工程中实现创新性应用,为滨海重大工程安全运营构筑智能防线,相关成果获青岛市科技进步二等奖(首位)。同步攻关的“全场应变实时追踪技术”,突破国外技术封锁,为核心设备国产化提供“中国芯”级支撑,连续三年蝉联中国商业联合会科技进步二等奖(2022-2024)。无损监检测技术体系如同精密编织的安全网,默默守护着万里安澜。

她深植区域发展沃土,响应“千名博士进企业”号召,手持中美日15项发明专利,扎根企业生产一线,与深圳海塞姆、青岛博瑞科共建人才培养基地,孵化“非接触式应变传感系统”等9项接地气技术成果,直接创造经济效益超2000万元,获评青岛市巾帼科研之星、青岛市西海岸新区优秀青年人才。当工人们在轰鸣的工地现场,目睹她俯身调试精密仪器的身影时,不禁由衷赞叹其为“穿高跟鞋的力学战士”。这声朴实的称谓,既是对其专业风骨的生动诠释,亦成为“将公式刻进钢筋水泥”的绝佳注脚。

04

立势:胸怀寰宇的格局开拓者

“开一扇窗,让中国学子看见世界;搭一座桥,让世界听见中国!”作为中国力学学会实验力学专委会委员、山东省实验力学专委会委员、青岛市力学学会理事,陈凡秀用心编织着跨地域学术网络。由她发起的“力学类科学仪器研制与应用研讨会”,汇聚清华、中科院、哈工大等80余所顶尖机构的学术领袖,淬炼出“协同创新”的学术基因,让地方院校的实验室与全国顶尖头脑共享智慧云图。

她为青年学子成长成才倾力搭建了一座横跨世界的育人金桥——桥基深扎青岛理工大学实验室,桥身飞跃太平洋直抵美国奥克兰大学学术殿堂,桥塔辉映香江灯火照亮香港理工大学的大门。学校与美国奥克兰大学、东南大学、香港理工大学等海内外高校建立了密切联系,9名研究生、10名本科生先后到澳门大学、中国军事科学院、北京工业大学等深造。

当她在美国国际光学测量会议聚光灯下揭开“无拼接多相机测量系统”面纱时,德国Dantec工程师连夜递出橄榄枝。这项技术首次提出了无拼接多相机3D-DIC方法,促进了大型结构全周高精度三维动态变形测量方法的建立,打破了国际技术垄断,开启了全场多相机3D-DIC国产化的进程,价格降幅超50%。从被引用到被编码,从被关注到被追随,她以毫米级精度的学术锋芒,在全球力学版图上刻下醒目的东方潮头线。

05

立人:薪火相传的团队领航者

“一个人走得快,一群人才能扛起时代!”依托山东省泰山学者青年专家计划,陈凡秀主持组建了“工程力学创新团队”,创新打造了“培-研-赛-奖-引”五位一体培养机制:“培”阶段植入创新基因,“研”环节淬炼技术刀锋,“赛”场检验真金,“奖”桂冠点燃星火,“引”渠道汇聚寰球精英。多年淬炼终成星河璀璨:团队首批入选“山东省高等学校青创人才引育计划”;团队成员获评泰山学者青年专家2名、香江学者1名。

当青岛地铁1号线遭遇孤石群和强透水段,她和团队携“滨海环境智能安全监测系统”和“爆轰波碰撞聚能爆破技术”亮剑。这套与中铁二十二局等共创的监测系统及施工技术,获中国爆破行业协会科技进步一等奖的奥秘在于:岩层应力监测精度达兆帕级,硬岩隧道钻爆效率提升40%,126天工期压缩相当于再造一条地铁支线。最令建设者震撼的是系统的预警能力——某次施工中提前72小时预测透水事故,使百余名工人及时撤离。该系统传感器如夜明珠般闪烁,化身胶州湾第二海底隧道的守护者,让产教融合的价值在地层深处绽放光芒。

她还将团队攻坚的前沿课题拆解成本科生可理解的内容,点燃了“创新创业与揭榜挂帅计划”的火炬,被同学们称作“雏鹰计划”。项目负责同学—力学专业22级宋世琦、数学专业23级李翔宇大二就在陈凡秀指导下,接触项目研究内容,开启科研之路。宋世琦同学在大三发表了首篇SCI论文。

作为一名大学教师,陈凡秀以其深厚的学养与人格魅力,成为师生心目中的育人典范。她倾心于教书育人,在教学一线辛勤耕耘,成效显著;她将关爱学生视为己任,以真诚的鼓励和责任的培育,引导青年向上向善;她在科研道路上孜孜以求,探索不息,以扎实的学识服务社会发展;她以“天下兴亡,我有责任”的赤诚情怀,躬身践行、春风化雨,激励并塑造着学生为国尽责、为民奉献的担当。

Copyright @ 2020 www.zgjyjdw.cn All Rights Reserved

《教育新闻报》官方网站:http://www.zgjyxwb.com

教育监督网 官方网站:http://www.zgjyjdw.cn

广播电视节目制作经营许可证:(京)字第15763号

工信部备案许可证编号:京ICP备15045263号-4

地址:北京石景山区新华社第二工作区