童年时

多少人曾立下豪言

“长大要当科学家!”

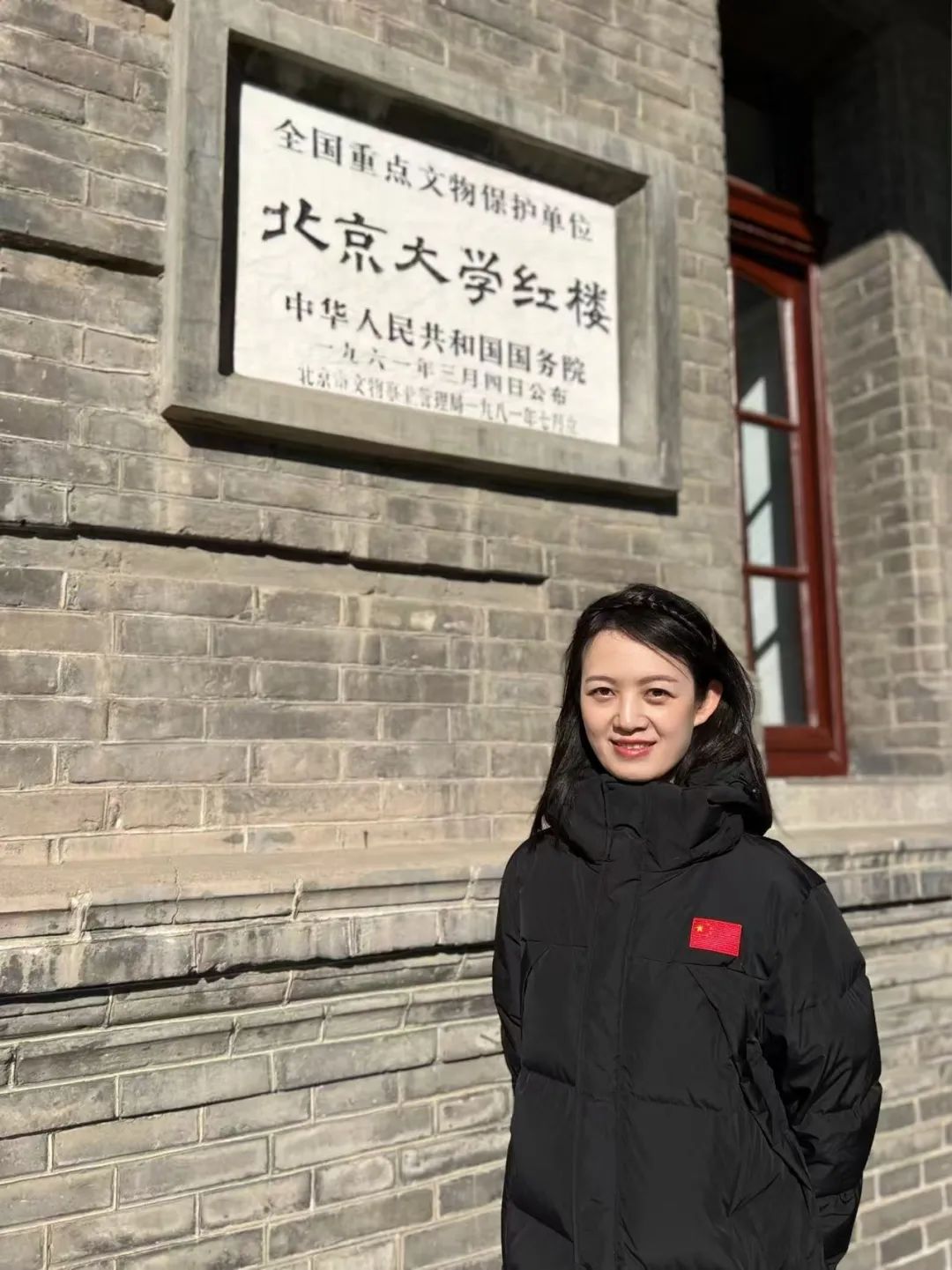

刘颖却把这句话深深镌刻心中

2013年时

怀揣滚烫的家国情怀

29岁的她从海外毅然归来

成为北大当时最年轻的博导

十多年来

她深耕细胞代谢与衰老领域

将报国初心融入科研与教学点滴

也通过科普活动

让科学的种子

在更多人心中生根发芽

今天

让我们一同走近

优秀共产党员标兵

未来技术学院教授刘颖

聆听她探索、深耕与播种的故事

2006年,从南京大学生物技术专业本科毕业的刘颖,带着对科学的憧憬远赴美国德克萨斯大学西南医学中心攻读生物化学博士学位。2011年,她在美国麻省总医院和哈佛大学医学院从事博士后研究,师从2024年诺贝尔生理学或医学奖获得者加里•鲁弗肯(Gary Ruvkun)教授。

海外学习工作的岁月里,她始终将邓稼先作为自己的榜样。在她心中,邓稼先是科学报国的代表,也是勤奋刻苦的象征——不到两年就拿到了博士学位,而后立即回国,投入到我国核物理的工作和研发中,“他把自己的整个人生、整个事业与国家发展需求联系在一起,这让我非常敬佩。”也正因如此,她潜心科研,心中期盼着早日学成归国,将所学奉献给祖国的科研事业。

2010年,还在读博士的刘颖获得国家自费留学生奖学金。在休斯顿总领馆参加颁奖仪式时,升国旗、奏国歌的庄严场景与内心深处的信念相碰撞,让她不禁流下热泪。这份滚烫的家国情怀,成为她日后抉择的指引。

2013年12月,她毅然提前终止美国最具声望的Helen Hay Whitney Fellowship博士后资助项目,怀着服务祖国科研事业的初心,全职回到北京大学,在分子医学研究所创建了属于自己的研究团队。

归国后,邓稼先的精神一直引领她前进,而那份浓厚的家国情怀,也悄然融入她科研与教学的每一个细节。

刘颖获得“全国三八红旗手”称号

“细胞是生物体最基本的结构和功能单位。”高中学习生物时,书本上的这句话让刘颖一直印象深刻。“我们机体这么复杂,这么多细胞构成,如果说我们对于每一个细胞内部到底在发生什么都不足够了解的话,何谈去研究一个复杂的整体呢?”抱着这样的信念,刘颖在细胞生物学领域深耕多年,带领课题组聚焦细胞对能量和营养的感知机制。

“我们想弄清楚细胞如何感知外界环境以及内部的代谢协调过程。”举例而言,刚吃完早饭后,细胞如何快速响应营养摄入并储存能量?饥饿时,细胞又如何启动已储存物质的分解来提供能量?这些问题始终让刘颖感到非常有意思。

刘颖在2024生物物理大会上作报告

随着研究的深入,刘颖的探索边界不断延伸。近年来,刘颖在获得首期“新基石研究员项目”资助后,她将目光投向了此前未涉猎的哺乳动物衰老领域。

“衰老是一个不可逆的过程,我们想知道,随着衰老,细胞感知营养和能量状态的能力,以及响应外部环境刺激的能力是否会改变,以及背后的原因是什么。如果能找到原因,或许就能为延缓衰老或治疗相关疾病提供新线索。”

刘颖表示,这两个研究方向不仅是国际科研热点,也与国家倡导的健康中国战略高度契合。

科研之路并非坦途。“最大的挑战就是你永远在面对着未知。”刘颖说,“你不知道最初的想法是否成立,也不知道最终能否取得突破性发现。”

她举例说,“比如研究细胞对氨基酸的感知,我们首先要探索细胞是否存在氨基酸感知蛋白,可能花了很多年才发现有或没有;即便找到了,还要研究其结合氨基酸后对蛋白质功能和生命过程的影响,这又需要多年探索。”

刘颖在2025年春季新基石科学会议上作报告

在一次次与未知的博弈中,刘颖也持续取得突破,在Nature、Science等刊物上发表了多篇高质量论文。2017年,她从近1500名全球申请者中成功入选为美国霍华德休斯医学研究所(HHMI)国际研究学者(全球共41名)。2019年,她荣获中国青年女科学家奖和首届科学探索奖,并获得国家杰出青年科学基金资助。2023年,她入选首批新基石研究员。因在细胞生物学领域的突出贡献,她还受邀担任Molecular Cell期刊咨询委员会成员,并参与筹备2026年美国细胞生物学学会(ASCB)年会,担任会议程序委员会成员。

在北大执教十余年,刘颖总是以自己的亲身经历和科研体悟作为教学的一味春雨。“润物细无声”,这是她秉持的教学理念,也是希望达到的育人境界。

给元培学院的本科生上生物化学课时,她常分享自己的科研历程:“当年国内科研条件尚显落后时,我为什么选择远赴海外求学?又为什么在学有所成后,放弃美国的研究资源回国?”这些自带温度的真实经历,远比空洞的道理更有力量。

刘颖常说,自己从一个小城镇的普通家庭走到今天,离不开国家的培养,这份感恩之心,她希望通过课堂传递给每一个学生,希望他们若将来学有所成后,也能够以所学报效祖国。

在专业知识的讲授中,刘颖也喜欢穿插科研发现的小故事。科研突破并非一蹴而就,也并非完全按照预设的轨迹进行,反而常常藏在意外里。但那些意外从不是偶然降临,要敏锐捕捉到其中的可能性、让意外变为真正的发现,需要长期坚持的积淀。她想让学生明白,科研既要保持对意外的敏感,更要有坚持不懈的定力。

2014年,刘颖在课堂上对学生说:“截至目前,我国还没有诺贝尔生理学或医学奖得主,我自己在努力,也希望你们当中能有人实现这个目标。”两年后,屠呦呦老师获奖,这让她更加坚信:“要给学生足够的信心,相信他们能做得更好。”

但同时,她也强调不能迷信权威,“科研本就具有阶段性,历史上许多诺奖得主提出的理论,后来也被证明存在局限甚至错误。”科研需要大胆假设、小心求证,也需要勇于面对失败和修正错误。

在人才培养上,刘颖注重培养学生的独立性和逻辑思考能力。“我不会像幼儿园老师一样手把手扶着他们走路,而是希望他们能独立发现科学问题、设计实验并验证理论。”组会上,她常常一针见血地指出学生的逻辑漏洞;但私下里,她却更像知心的朋友,每学期都会找学生一对一聊天,谈谈近期的思想动态或是学习生活的困惑。有学生到了博士四年级仍对未来没有规划,她会认真地提醒:“不能像鸵鸟一样把头埋进沙子,这是对自己的未来不负责任。”她记得每个学生的性格特点,会主动鼓励内向的学生“你其实是一个很棒的学生”,也会帮迷茫的学生梳理方向。

谈及对学生的期待,刘颖的话语总是带着为师者的恳切。在她看来,能力高低或许受制于天分与努力,但有一样东西是每个人都能坚守的——那就是正直与善良。

“当你走上社会的时候,你是不是一个正直的人?能否用善意去对待每一个人?这是我希望我的每一个学生都能够做到的。”

而褪去导师的身份,她更像一位牵挂孩子的长辈。学生毕业时,她会订上写着“平安喜乐”的蛋糕。

“我把他们都当成自己的孩子,最大的期待就是他们能平平安安、活得幸福快乐。”

“如果能力足够,就希望他们在事业上越走越好,把在北大学到的知识,变成服务国家和社会的力量。”刘颖说。

作为学院副院长,刘颖在推动科研平台建设上,尤为重视解决实际科研痛点。她敏锐察觉到,许多老师在开展基础研究或转化研究时,常常面临生物信息分析的难题——不少课题组缺乏相关的背景知识与分析能力,学生和博士后也大多需从头学习;而若每个实验室单独搭建分析体系,又会造成资源的重复浪费。

因此,在担任副院长后,她重点推动建立了学院的生物信息平台。平台聘请专业人员担任主管,同时配备技术员,不仅能为各课题组提供专业的数据分析服务,还能指导学生掌握基础方法,“只要课题组提供实验数据,说明分析需求,平台就能接手后续计算,再将结果反馈给课题组,为研究方向提供直接指导。”实际使用中,平台利用率很高,切实为科研工作提供了支持。

在教师发展方面,刘颖格外关注青年教师的成长。她邀请院士专家开展内部培训,分享科研经验;在人才项目申请时,组织院内预答辩,邀请相关老师给出反馈意见,帮助青年教师一遍遍修改完善。细致全面的支持,也让青年教师在打磨过程中对自身研究有了更清晰的认知。

在担任人事部副部长后,刘颖分管博士后工作近三年,在确保各项既有工作扎实推进的同时,又在此基础上着力推动两项重点工作:一是把海外优秀博士“引进来”从事博士后研究,二是将校内优秀博士后及应届毕业生“送出去”开展学术交流。为了让世界更好地认识北大博士后群体,她先对沿用多年的中文网站进行改版升级,梳理优化内容;接手第一年便推出英文版网站,扫清海外申请者的信息壁垒;拍摄北大博士后介绍视频,置于网站首页;一度中断的博士后联谊会,也在她的推动下重新组建,为博士后们搭建起交流的平台。

耕耘之下,收获满枝。近年来,学校博士后申获“博新计划”的数量连续三年位居全国高校第一;博士后申请到“优青”项目的数量逐年上升;今年上半年,学校在Nature、Science等顶刊发表的论文中,以博士后为第一作者、共同第一作者或共同通讯作者的占比达53%。

刘颖的视野,既面向世界,也面向未来。她多次受邀参与高层次的政策对话,探讨和研究国际科技合作的现状与未来,以及如何促进女性更多地参与到STEM(科学、技术、工程和数学)相关领域的政策措施,还多次参与中央电视台《对话》等权威节目的录制,深入剖析基础研究与自由探索的多维议题。

刘颖参与联合国“科研中的‘她’力量”政策对话

科研一路走来,刘颖的起点其实和很多人一样,“小时候家长问长大想当什么,很多人可能会说想当科学家,我也一直有这个梦想。”支撑她走到今天的,正是她始终未曾泯灭的兴趣和好奇心。

这也是她投身科普最本真的动力:“我想给孩子们讲讲生命科学的一些研究和发现,希望他们听了之后,能够保持或者激发他们对生命科学,甚至更广泛的对科学的好奇心。”

刘颖在首都科学讲堂讲授“开学第一课”

在科普活动中,刘颖给孩子们讲生命科学的发现,带他们做“从香蕉里提取DNA”的简单实验,“我想用自己走过的路、知道的那些小知识、做过的这些小实验,在他们心里种颗种子。”说不定哪一天,这颗种子就会发芽,促使他们走上科学的道路。

她常想起德国哲学家雅斯贝尔斯的名言:“教育是一棵树摇动另一棵树,一朵云推动另一朵云”。在科普里,她不只想做知识的传递者,更想做那个“摇动”的人:她会讲述自己从城镇走到国际学术舞台的经历,那些小时候从来没有想过的场景,告诉他们,“只要你一步步走下去,相信自己,朝着自己的兴趣去努力,你也有可能达到。”

在科普活动中,刘颖也曾遇到追问:“你做这些研究有什么用?”这恰恰是她想通过科普说清的事。

“有时候基础研究可能在短期内看不到立刻的效果,但不能说它是无用的,有可能它将来是某一个重大发现的支点。”

如今,国家大力倡导科学家做科普,那些曾经的顾虑已烟消云散。对她而言,能让更多人读懂科学、爱上科学,这条路值得一直走下去。

刘颖,北京大学博雅特聘教授,现任未来技术学院副院长、人事部副部长。2004年加入中国共产党,2006年本科毕业于南京大学生物化学系,2011年获得美国德克萨斯大学西南医学中心生物化学博士学位,2011-2013年作为Helen Hay Whitney Fellow在美国麻省总医院和哈佛大学医学院从事博士后研究工作,2013年底入职北京大学。入选霍华德休斯医学研究所(HHMI)国际研究学者,国家杰出青年科学基金获得者,全国三八红旗手获得者,首届新基石研究员,北京市科学技术奖杰出青年中关村奖获得者,优秀共产党员标兵。曾获得斯坦福大学生物化学系Founders' Award,西南医学中心研究生最高奖Nominata Award,中国青年女科学家奖,首届科学探索奖。

责任编辑:王作强

初审 :董承臻

终审 :刘春香 张术秋

版权与免责声明:(1)本网转载内容仅为信息传递,并非商业用途,(2)本网所转载文章内容,并不代表本网观点。 (3)本网转载文章如涉及作品内容、版权等相关问题,请在壹周内通过电子邮件与本网站联系,邮箱:zy91370786qq.com 我们将在第一时间对内容进行删除

Copyright @ 2020 www.zgjyjdw.cn All Rights Reserved

《教育新闻报》官方网站:http://www.zgjyxwb.com

教育监督网 官方网站:http://www.zgjyjdw.cn

广播电视节目制作经营许可证:(京)字第15763号

工信部备案许可证编号:京ICP备15045263号-4

地址:北京石景山区新华社第二工作区